Что такое жилая архитектура?

Жилая архитектура

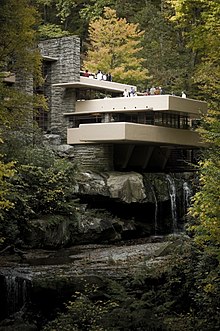

Жилой архитектор разрабатывает планы по строительству дома или другого жилья.Жилая архитектура — это дисциплина в области архитектуры, которая фокусируется на дизайне резиденций, начиная от односемейных домов и заканчивая жилыми комплексами. Существует ряд проблем, которые уникальны для жилой архитектуры, и квалифицированные жилые архитекторы могут пользоваться большим спросом. Некоторые из самых известных архитекторов в мире отмечены за их работу над резиденциями, в том числе Фрэнк Ллойд Райт, архитектор, известный своими инновационными, своеобразными и совершенно уникальными домашними проектами, многие из которых по-прежнему остаются очень ценными десятилетиями после их строительства. Жилой комплекс от застройщика ЖК Лампо.

По сути, жилая архитектура посвящена проектированию и строительству домов, которые являются функциональными и безопасными. Жилые архитекторы должны думать о преобладающих строительных нормах, вопросах безопасности и функциональных вопросах, таких как планы этажей, размещение торговых точек и другие вопросы. Они также должны иметь возможность работать со своими клиентами для развития домов, которые отвечают потребностям и ожиданиям, и каждый клиент обычно имеет немного другой список потребностей и требований для дома.

Жилая архитектура также посвящена проектированию конструкций, которые красивы. Страстные архитекторы любят работать с линиями естественной среды, чтобы сделать дом, который вписывается в плавно, или работать с вдохновляющими объектами и фигурами, которые могут происходить из любой точки мира. Клиенты могут также иметь конкретные запросы, такие как дом, который соединяется с существующей коллекцией произведений искусства, или желание создать дом, который вызывает более раннюю эру. Поскольку люди хотят дома, в котором им нравится, огромная часть этой дисциплины сосредоточена на создании структур, которые чувствуют себя как дома и удовлетворяют эстетическим предпочтениям владельцев.

Некоторые жилые архитекторы ориентированы на заказные рабочие места, работая с отдельными клиентами, чтобы создать один из таких домов. Другие делают общие планы, которые могут быть использованы строителями в любом месте, или они сосредоточены на крупных проектах для разработчиков, таких как жилые комплексы, таунхаусы и плановые разработки. Архитекторы также могут сосредоточиться на таких вопросах, как «зеленый дизайн», или сделать достоверные реплики архитектурных стилей с более ранних эпох. Жилая архитектура также может включать в себя восстановление и обновление существующих домов. Для каждого подмножества жилой архитектуры требуются разные навыки и способности.

Жилые архитекторы могут сосредоточиться на крупных проектах для разработчиков, таких как таунхаусы.Студенты жилой архитектуры обычно начинаются в общих архитектурных программах, что в конечном итоге сводит их внимание к жилым структурам в частности. Их обучение включает в себя образование в области истории и архитектуры, наряду с механизацией разработки, работы с инженерами и подрядчиками, а также ведение переговоров с клиентами для обеспечения удовлетворения потребностей всех сторон. Жилой архитектор с подтвержденным послужным списком обычно может командовать очень высокой оплатой за свои навыки, поскольку дом не будет построен или капитально отремонтирован без обслуживания архитектора.

Жилая архитектура

В любые времена проектирование жилых зданий актуально. И это как интересная, так и трудная задача для архитектора — создать место, в котором человек начинает каждый свой день, в которое он возвращается каждый вечер. Неважно, многоквартирный комплекс или отдельный коттедж — жилой дом создается для людей, которые будут в нем жить. А значит должен учитывать все их потребности.Проектирование нового жилого дома проходит стадии от эскизного проекта до конечной рабочей документации. Работа на каждом следующем этапе уточняет предыдущие решения, чтобы добиться лучшего результата. Все части проекта должны четко и слаженно работать между собой. Именно так создается дом мечты.

Существует несколько важных составляющих проекта. Например, функциональное наполнение здания. Помимо непосредственно жилой функции, в большом многоквартирном комплексе возможно наличие других функциональных зон. Это зависит от того, какую цель преследует заказчик при создании нового объекта, и решается еще на стадии технического задания.

Также важно грамотно вписать будущее здание в контекст окружающей среды, т.е. учесть размер соседних объектов, особенности ландшафта, транспортную ситуацию и т.д. В исторической среде архитектор ограничен определенным стилем, который уже сложился на этой территории. Вблизи ландшафтных парков, набережных и других природных элементов нужно учитывать их влияние. Контекст каждой территории накладывает свои условия при проектировании, игнорировать которые невозможно.

Ну и еще один важный параметр — создание выразительного художественного облика здания. Коттедж в стиле хай-тек или скандинавского шале? Многоквартирный дом в современном стиле или классическом? Для каждого жилого дома мы подбираем свое решение исходя из ваших пожеланий и возможностей. Архитектор всегда не только учтет ваши задумки, но и поможет подобрать лучшее решение или предложит идею, которая подойдет в той или иной ситуации.

Работая в разных стилях, мы учитываем не только желания заказчика, но и современные технологии и тенденции, чтобы создать жилой дом. У нас есть накопленные за годы знания и опыт для создания лучшего здания для жизни.

Примеры наших работ можно посмотреть в разделе ПОРТФОЛИО.

А чтобы заказать у нас проект, можно просто позвонить. Или оставить заявку, и мы перезвоним вам сами.

Архитектура жилых зданий СССР. 1933—1941

В начале 30-х гг. в жилищном строительстве СССР произошли серьезные изменения. В предыдущие годы новые жилые дома строили в основном в сложившихся до революции рабочих районах с целью ликвидации резкого различия между центром и окраинами, а также проводили работы по надстройке и реконструкции старых зданий, разбросанных по всему городу. Строительство в 30-е гг. новых промышленных предприятий определило и возведение новых крупных жилых массивов. В Харькове, Челябинске, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Волгограде в непосредственной близости от промышленных объектов строились жилища, школы, дошкольные детские учреждения и др.

Необходимость быстрого расселения требовала ускорить темпы строительства, что достигалось применением наиболее простых строительных схем, конструкций. Несмотря на однообразные приемы застройки этих жилых массивов, недостаточное благоустройство и озеленение, идея строить жилые массивы с детскими садами и яслями, школами и магазинами, прачечными и другими зданиями коммунального обслуживания была прогрессивной и в дальнейшем нашла развитие в планировке и застройке жилых кварталов.

В Ленинграде и в новых городах, таких, как Запорожье, Магнитогорск, застройка велась на свободных территориях. В Москве жилищное строительство в основном размещалось на реконструируемых магистралях. Так как архитектура жилых домов стала определять облик центральных магистралей и новых районов города, изменилось и отношение к их архитектурно-пространственному решению. Появилась необходимость значительно улучшить тип массового жилого дома. Введенные в 1932 г. в Москве новые строительные правила (в дальнейшем этими правилами пользовались не только в Москве, но и в других городах) предусматривали увеличение площади и высоты жилых и вспомогательных помещений, устройство в каждой квартире ванной, улучшение оборудования бытовых помещений. Особое внимание уделялось внешнему облику жилых домов, в особенности размещаемых на магистральных улицах и площадях.

Жилая площадь квартир по новым строительным правилам увеличилась: для квартир в две комнаты с 30—35 до 35—40 м2, для квартир в три комнаты с 40—45 до 60—65 м2 и для четырехкомнатных квартир с 60—65 до 70—75 м2. Наименьший размер кухонь определялся в 6 м2 (вместо 4,5м2). Соответственно были увеличены и размеры вспомогательных помещений. Высота помещений устанавливалась в 3,2 м.

Для первых лет рассматриваемого периода характерно следующее соотношение квартир: основную часть (50—60%) составляли трехкомнатные квартиры площадью 45—55 м2, 30% — двухкомнатные площадью 35—40 м2 и 10—20% — четырехкомнатные квартиры площадью более 60 м2.

В крупных городах после 1932 г. строили главным образом многоэтажные секционные кирпичные дома с лифтами и двухквартирной секцией.

На основе новых правил строительного проектирования в мастерских Моссовета, Госпроекта, Наркомтяжпрома и в других проектных организациях, проектирующих новые промышленные центры, был разработан ряд типовых жилых секций (1936—1937 гг.). В этих секциях большое внимание уделялось удобству расположения комнат в зависимости от их назначения: спальня размещалась рядом с ванной, общая комната имела большие размеры и выход на балкон или в лоджию.

Улучшение планировки, оборудования и отделки квартир имело место сначала в строительстве домов для специалистов, а потом получило применение в массовом строительстве. В основе планировки этих домов лежит двухквартирная секция с квартирами в три и четыре комнаты (жилая площадь 47 и 69 м 2) (рис. 44). Все квартиры оборудованы ваннами, расположенными в глубине квартиры рядом со спальной комнатой. При кухнях, размещенных в передней части квартиры, предусмотрена ниша для домашней работницы.

Под влиянием московской и ленинградской архитектурной практики опыт проектирования и строительства жилых домов с двухквартирными секциями и 3—4-комнатными квартирами большой площади распространился и на другие города Союза. Например, при застройке 4-го квартала Автозаводского района г. Горького (архит. И. Голосов, 1936 г.) также были использованы 2-квартирные секции с квартирами в 3 и 4 комнаты (рис. 45). В основу планировки положен прием выделения парадной части квартиры, сгруппированной вокруг прихожей. Все обслуживающие помещения отнесены в глубь квартиры. Аналогично решены секции в жилом доме Бакинского Совета (архитекторы С. Дадашев, М. Усейнов, 1938 г.).

Увеличение полезной жилой площади при недостатке жилищ привело, однако, к коммунальному заселению квартир со всеми его отрицательными последствиями.

Кроме того, использование новых норм повысило стоимость строительства. Все эти проблемы обсуждались на I Всесоюзном совещании строителей.

Недостатки в проектировании жилых домов отмечались и на I Всесоюзном съезде советских архитекторов в 1937 г.

В 1938 г. при СНК СССР был создан Комитет по делам строительства, возглавивший в дальнейшем проектирование и строительство жилых и общественных зданий.

В связи с тем что по генеральному плану реконструкции Москвы жилыми домами застраивались главные магистрали, набережные и площади города, значительно возросла их градостроительная роль. Этажность жилых домов повысилась до 8, 10, а иногда и до 14 этажей. На основе разработанной Комитетом по делам строительства программы развернулось проектирование экономичных секций для массового строительства многоэтажных жилых домов.

Для того чтобы создать возможность заселения квартир одной семьей, площадь их была уменьшена, количество квартир, выходящих на одну лестничную клетку, увеличилось до 4—6. С целью расширения практики посемейного заселения квартир в 1938 г. было пересмотрено их процентное соотношение. Для вновь строящихся жилых домов устанавливалось следующее соотношение: двухкомнатных квартир — 60 %, трехкомнатных — 30 % и однокомнатных — 10%. Была введена модульная система проектирования жилых секций, что значительно сократило количество конструктивных элементов. В разработке новых типов секций с четырьмя и шестью квартирами, выходящими на одну лестничную клетку, принимали участие архитекторы К. Алабян, П. Блохин, А. Зальцман, К. Джус, З. Розенфельд, С. Тургенев и многие другие (рис. 46, 47).

Широкое применение в предвоенные годы получили четырехквартирная жилая секция (архитекторы П. Блохин и А. Зальцман) и аналогичная секция для домов выше шести этажей с лифтом (архит. З. Розенфельд и инж. И. Гохбаум) *. В этой секции лифт размещался на продольной оси корпуса. Санитарные узлы и ванные комнаты располагались смежно для двух прилегающих квартир, что дало возможность увеличить глубину корпуса до 15,08 м. Простота конструктивной схемы, стандартизация пролетов и унификация санитарных блоков выгодно отличали типовые секции П. Блохина и З. Розенфельда от ряда других, проектируемых в этот период. Планировка жилой секции давала возможность покомнатного расселения. К недостатку проекта можно отнести то, что при широтной ориентации здания половина квартир неизбежно оказывалась обращенной на север.

* Шестиквартирная секция 1-1-2—2-3-3 — жилая площадь соответственно 22,73, 46,7 и 66,3 м2. Общая жилая площадь секции 271,46 м2.

Основными признаками серийности проектов жилых секций были набор квартир, нужных для расселения, возможность блокировки секций в доме, общность глубины корпуса, единая конструктивная схема, единый горизонтальный модуль.

Остро необходимое увеличение темпов жилищного строительства, возможное при максимальной для того времени унификации основных конструктивных габаритов, могло быть осуществлено только при переходе на типовое проектирование жилых секций. 1939 г. был последним, когда допускалась индивидуальная планировка квартир и секций для каждого строящегося дома. С 1940 г. жилищное строительство прочно стало на путь строительства по типовым проектам. Типовые проекты должны были обеспечить снижение стоимости строительства путем создания в них предпосылок для индустриализации.

В конце 30-х гг. наряду с многоэтажным строительством получило развитие и малоэтажное, обусловленное в ряде мест страны климатическими условиями, сейсмикой, необходимостью использования местных материалов. Малоэтажные дома давали возможность быстрого их ввода в эксплуатацию, что было очень важно при крайней нужде в жилье.

В 1939—1940 гг. Наркоматом по строительству были созданы первые общегосударственные типовые проекты малоэтажных жилых домов. Уделялось большое внимание экономичному решению плана и удобствам квартиры. В каждом проекте было сведено к минимуму количество типоразмеров деталей и конструктивных элементов, однако все проекты страдали общим недостатком: они разрабатывались изолированно друг от друга, каждый с особой конструктивно-планировочной схемой, со своими, ему одному присущими, типовыми деталями и конструктивными элементами.

Типовые проекты малоэтажных жилых домов разрабатывались исходя из обезличенных «средних» условий. Климатические особенности того или иного района строительства учитывались только в виде поправок к толщине стен и чердачных перекрытий.

Недооценка климатических и национально-бытовых особенностей района и его материальных ресурсов привела к несоответствию построенных домов местным условиям жизни и удорожанию строительства. Малоэтажные дома, проектировавшиеся для южных районов Сибири и Урала, были не только неудобны, но и недолговечны.

В результате применение типовых малоэтажных жилых домов не получило большого распространения.

Для этого периода в Москве характерна застройка 1-й Мещанской ул. (ныне проспект Мира), где не было целостной архитектурной композиции, так как жилые дома «штучно» включались во фронтальную застройку магистрали.

Архитекторы, участвовавшие в застройке 1-й Мещанской улицы, проектировали дома независимо друг от друга: в результате получился случайный, «механический» набор домов, композиционно не связанных.

Увеличение потребности в жилой площади обусловило поиски средств более рентабельной организации процесса возведения жилых зданий и сокращения сроков строительства. В 30-е гг. строительное деле еще не имело прочной индустриальной основы. Это заставило архитекторов и конструкторов искать пути ускорения и удешевления строительства.

В 1938 г. было принята предложение архит. А. Мордвинова о внедрении поточно-скоростного строительства жилых домов. Новым скоростным методом велось строительство в Москве 23 домов — на ул. Горького, на Б. Калужской ул. (ныне Ленинский проспект), на Фрунзенской набережной и других магистралях.

График строительства предусматривал выполнение различных операций, максимальное использование механизмов, четкую расстановку рабочей силы. График работ распространялся не только на саму стройку, но и на организацию ее финансирования и снабжения.

Поточное строительство началось в Москве на ул. Горького. Здесь строились жилые дома на основе нового метода, показавшего большие возможности повышения производительности труда и снижения стоимости. Протяженный фронт застройки был осуществлен на основе единого архитектурного замысла. Концентрация всей работы в одной архитектурной мастерской сократила сроки проектирования и ускорила строительство.

Архит. А. Мордвиновым совместно с архитекторами Д. Чечулиным и Г. Гольцем был разработан также проект комплекса жилых домов на Б. Калужской улице (рис. 48). Простота планировочного и конструктивного решения, стандартизация пролетов, использование новых методов в отделке фасадов и интерьерах жилых домов — все это было прогрессивным явлением в архитектуре того времени. В основу планировки домов на Большой Калужской была положена единая жилая секция (секция объединяет две квартиры в 3 и 4 комнаты), разработанная в мастерской Мордвинова.

В это время в Ленинграде началось комплексное строительство новых районов — Малой Охты, Автова, Щемиловки и Московского шоссе. В застройку крупных кварталов площадью 9—12 га включались школы, детские учреждения, магазины; создавались пространственно взаимосвязанные элементы кварталов, имеющие целостное архитектурно-художественное решение (рис. 49—52).

Примером такого решения может служить застройка 26-го квартала на набережной Малой Охты (архитекторы Г. Симонов, Б. Рубаненко, О. Гурьев, В. Фромзель, В. Черкасский и др.). В объемной композиции застройки, выходящей в сторону Невы, авторы стремились создать крупные архитектурные формы, хорошо воспринимающиеся с противоположного берега реки. Фронтальная застройка чередуется с полукруглыми в плане корпусами. Ведущий мотив композиции — обработка лоджий выступающими из поля стены портиками — проходит по всему фронту застройки набережной. Район Автово в предвоенные годы застраивался по проектам архитекторов А. Оля, С. Бровцева, В. Белова, А. Леймана и др.).

В застройке Московского шоссе участвовали архитекторы А. Гегелло, Г. Симонов, Е. Левинсон, И. Фомин, Н. Троцкий, А. Оль, А. Юнгер и др. Застройка велась поквартально. Территория внутри квартала отводилась под строительство детских учреждений с прилегающими к ним площадками. Внутри квартала также располагались школы.

Основным требованием к композиции квартала являлось создание архитектурного единства застройки вдоль шоссе. Расстановка 6-этажных жилых домов с образованием отступов от красной линии сделала рельефным фронт застройки Московского шоссе и позволила внести элементы разнообразия в трактовку самих зданий. В общей системе застройки «фасада» кварталов отдельные дома были объединены решетками проездов или декоративными арками и колоннами.

Единое архитектурное решение внешнего облика жилого квартала, улицы, набережной сыграло положительную роль в застройке новых районов города.

Нарастающие объемы строительства вызвали необходимость поисков новых строительных материалов, которые позволили бы облегчить вес и укрупнить строительные элементы и конструкции здания, ввести новые средства механизации строительных работ. В начале 30-х гг. в Ленинграде проводился конкурс на проекты зданий, сооружаемых индустриальными методами. На конкурсе были представлены проекты домов из литого шлакобетона (в деревянной опалубке) и проекты шлакобетонных домов, строящихся при помощи передвижного цеха «Тахитектон».

* На основе одобренных проектов в Ленинграде были построены 12 корпусов из литого шлакобетона и один дом по системе «Тахитектон».

Облегчение конструкции стен с разными заполнителями в опытном порядке осуществлялось в многоэтажном строительстве Москвы и других городов.

Наиболее удачными оказались предложения о строительстве многоэтажных домов со стенами из крупных шлакобетонных блоков весом 1—3 т.

В 1935 г. Московский Совет депутатов трудящихся организовал в столице трест крупноблочного строительства, при котором были созданы три завода по производству крупных блоков. Такой трест был организован и в Ленинграде.

В 1936—1940 гг. объем крупноблочного строительства значительно возрос. В Москве и Ленинграде из крупных блоков возводились не только жилые дома, но и здания школ, больниц, детских садов и яслей. Однако пока еще стоимость 1 м2 стены из крупных блоков была выше кирпичной, так как блоки выполнялись полукустарно.

В начале 30-х гг. в крупноблочном строительстве характерно применение «черных» или неофактуренных блоков. Поэтому здание, сложенное из таких блоков, по существу не отличалось от оштукатуренных кирпичных домов. Фасады большинства крупноблочных домов из неофактуренных блоков украшались штукатурными рустами, несложными профилями, обрамляющими дверные и оконные проемы, декоративными карнизами. Характерным примером может служить пятиэтажный крупноблочный жилой дом на Мытной улице в Москве (по проекту и под руководством инж. А. Кучерова, 1933 г.).

В этот период крупноблочные дома (архитекторы С. Васильковский, И. Чайко) строились в Ленинграде (район Сызранской улицы), Магнитогорске (квартал № 2), Новосибирске (1937—1940 гг.).

Дальнейшая работа над усовершенствованием технологии изготовления блоков позволила перейти к возведению зданий из офактуренных блоков и благодаря этому избавиться от трудоемких процессов при отделке фасадов. Стены и перекрытия выполнялись из тех же материалов, что и на первой стадии строительства крупноблочных зданий. Планы этих зданий составлялись из переработанных типовых секций с учетом разницы модуля кирпича (13 см) и шлакоблоков (50 см).

Характерным примером крупноблочного строительства этого периода является построенное в 1935 г. шестиэтажное жилое здание на Ольховской улице в Москве (архит. А. Климухин, инж. А. Кучеров). Этот дом был одним из первых крупноблочных зданий в Москве, где крупные блоки не были скрыты под штукатуркой. В 1935 г. (по проекту разработанному архитекторами А. Зальцманом, П. Ревякиным и К. Соколовым) в Москве в Богородском началось строительство комплекса жилых пятиэтажных зданий из офактуренных блоков.

В 1934—1936 гг. в Свердловске на улице Сакко и Ванцетти был возведен опытный трехэтажный дом из крупных блоков с офактуренной фасадной поверхностью (архит. А. Романов). В 1938—1940 гг. жилые здания из офактуренных крупных блоков строились только в Москве и Ленинграде. Созданные в этих городах специализированные тресты координировали и направляли проектирование и строительство.

| 53. Москва. Крупноблочный жилой дом на Большой Полянке. Архитекторы А. Буров, Б. Блохин. 1940 г. |

| 54. Москва. Крупноблочный жилой дом на Большой Полянке. Архитекторы А. Буров, Б. Блохин. 1940 г. |

| 55. Москва. Крупноблочный жилой дом на Ленинградском шоссе. Архитекторы А. Буров, Б. Блохин, инж. А. Кучеров, Г. Карманов. 1940 г. Общий вид. План |

Следующим этапом в развитии крупноблочного строительства является возведение в Москве типовых пятисекционных жилых домов из двухсторонне офактуренных блоков (по проектам архитекторов А. Бурова и Б. Блохина). Такие однотипные дома строились на улицах Велозаводской, Валовой, Большой Полянке и Бережковской набережной (рис. 53, 54).

Для архитектуры крупноблочных зданий того времени характерна имитация массивной рустованной стены с развитым карнизом, а для самой фактуры блоков — имитация тесаного естественного камня или камня, обработанного «под шубу».

В 1940 г. (по проекту архитекторов А. Бурова и Б. Блохина) был построен жилой крупноблочный дом на Ленинградском проспекте в Москве (рис. 55). Здесь впервые применена двухрядная разрезка стен, позволившая сократить количество блоков. Тектонически этот прием гораздо более органичен, чем декоративное членение крупных блоков. Строительство этого здания следует рассматривать как прогрессивный этап в развитии крупноблочного строительства. Здесь уже нет стремления «изображать» каменную кладку: разрезка стены на вертикальные и горизонтальные блоки органично связана с архитектурной композицией здания.

В крупноблочном строительстве стена — главный архитектурный и конструктивный элемент сборных зданий. Кажущаяся «немасштабность» крупных, непривычных глазу блоков требовала особого подхода архитектора к решению здания. Здесь могли быть использованы два приема: тектонический, при котором конструктивная разрезка блоков является средством архитектурного выражения, и изобразительный, когда конструктивная разрезка блоков маскируется при помощи графической обработки поверхности стены.

Для того чтобы более ясно представить себе противоречия, возникшие между новой конструкцией жилого дома и его архитектурно-декоративным решением, характерным для рассматриваемого периода, вернемся к началу 30-х гг.

В это время в творческих устремлениях архитекторов произошел резкий поворот к традиционным архитектурным формам. Изучение архитектурной классики сопровождалось отрицанием положительного в опыте современного зарубежного строительства. Новое направление отразилось, естественно, на проектировании и строительстве жилых домов.

| 56. Москва. Жилой дом на Манежной площади. Архит. И. Жолтовский. 1934 г. Общий вид. План. Фрагмент фасада | |

Одним из первых жилых домов, построенных по канонам классической архитектуры, является жилой дом на Манежной площади (архит. И. Жолтовский) (рис. 56).

Этот дом не является примером массового жилищного строительства, тем не менее он характерен в том отношении, что в его архитектурном решении наиболее ярко отразились основные противоречия, возникшие между классическими приемами композиции, современной конструкцией и образом жилого дома.

Специфика архитектурного построения секционного жилого дома, где каждая жилая ячейка представляет собой самостоятельный элемент, неоднократно повторяющийся на всех этажах, не могла быть отражена архитектурными формами итальянского палаццо XVI в. «Колоссальный ордер» с его массивными колоннами, увенчанными сложными капителями и сильно выступающими карнизами раскреповок, ни в коей мере не отражал конструктивного и функционального решения жилого дома, а являлся пышной, дорогой бутафорией. Несоответствие между современными конструкциями и архитектурной формой не менее ощутимо проявилось и в отделке лестничных клеток с их ложными крестовыми сводами, подвешенными к плоским железобетонным плитам лестничных площадок.

Несмотря на явную декоративность композиционного решения, жилой дом на Манежной площади в свое время явился рубежом, которым было апробировано подражание и использование классических канонов в архитектуре жилых домов. Однако в жилищном строительстве 30-х гг. не только копировались классические образцы. Большинство архитекторов пыталось по-своему переработать классическое наследие, взяв из арсенала его форм и приемов элементы, придающие архитектуре современного жилого дома парадность и монументальность.

| 57. Москва. Жилой дом на ул. Горького. Архит. А. Буров. 1933—1949 гг. Фрагмент фасада. План |

Таким примером может служить жилой дом на ул. Горького архит. А. Бурова (рис. 57).

Несмотря на явное влияние мастеров эпохи Возрождения, композиционное решение жилого дома интерпретировано автором самостоятельно. Расчлененная на три части стена толщиной в два кирпича не давала возможности для рельефного решения, поэтому автор остановился на плоскостной трактовке всего объема. Вынесенный на два метра венчающий карниз еще более подчеркивает плоскостное решение стены. Архитектор ввел в композицию фасадов два пояса-карниза. Расчлененная ими стена— ведущая тема, которой подчиняются все остальные детали композиции фасада.

Однако декоративные живописные вставки и вертикали пилястр, создающие иллюзию каркасной структуры верхнего яруса здания, а также венчающий карниз, имитирующий в железобетоне легкие деревянные карнизы эпохи Возрождения, нарушают органическую связь между композиционной схемой фасада, его конструктивной схемой и структурой современного многоэтажного дома.

Другими примерами использования приемов классического архитектурного наследия в практике жилищного строительства 30-х гг. могут служить дома, построенные в Москве по проектам архитекторов Г. Гольца, И. Вайнштейна, З. Розенфельда, Л. Бумажного, Е. Иохелеса, М. Синявского (рис. 58—60), в Ленинграде — по проектам архитекторов Е. Левинсона, И. Фомина, А. Гегелло и др.

Каждый из авторов по-своему осмысливал и применял на практике приемы классической архитектуры, тем не менее жилые дома, построенные по их проектам, имели примерно одни и те же недостатки: архитекторы мало учитывали функциональные особенности жилого дома (рис. 61).

Под влиянием московской и ленинградской практики увлечение монументальностью композиций жилых зданий, достигаемой использованием классических декоративных приемов, распространилось и на другие города страны. Однако своеобразие климатических и природных условий, а также национальные архитектурные традиции наложили свой отпечаток на жилищное строительство союзных республик. Например, в облике жилых зданий Баку 30-х гг. можно проследить, с одной стороны, стремление достигнуть художественной выразительности заимствованием форм классики (жилой дом «Монолит» на площади Низами, архит. К. Сенчихин), с другой — использование средневековых национальных традиций (жилой дом Бакинского Совета, архитекторы С. Дадашев и М. Усейнов).

Характерным примером смешения классики с национальными традициями может служить жилой дом, построенный в 1936—1938 гг. на площади Героев в Тбилиси (архит. М. Калашников). В основу пластической разработки фасада положены канонические элементы (арки, колонны, карнизы, промежуточные тяги) в сочетании с архитектурными мотивами, навеянными формой старинных жилищ Тбилиси (нависающие друг над другом балконы, объединенные угловыми стойками, напоминающие балконы Тбилиси начала XIX в.). Вместе с тем, несмотря на обилие балконов, лоджий, арок, их расположение на фасаде здания носит большей частью декоративный характер и не связано с планировкой жилого дома. Так, основные жилые помещения, выходящие на дворовые фасады здания, не имеют достаточного количества балконов.

Внедрение в практику поточных методов строительства усилило противоречия, возникающие между «классической» архитектурной оболочкой здания и методом его возведения. Все это повлекло за собой поиски новых художественных средств композиции многоэтажного жилого дома.

| 62. Москва. Жилой дом на ул. Горького. Корпуса А и Б. Архит. А. Мордвинов, инж. П. Красильников. План жилой секции. 1937—1939 гг. Общий вид |

Примером подобных поисков может служить решение фасадов корпусов А и Б по ул. Горького в Москве (1937—1939 гг., архит. А. Мордвинов, инж. П. Красильников) (рис. 62).

При объемно-пространственном решении зданий пришлось учитывать рельеф, повышающийся по направлению к Садовой улице. При этом жилая часть корпусов состоит из пяти этажей; изменяется лишь высота первого, цокольного, этажа, занятого магазинами. Цоколь и портал здания облицованы полированным гранитом, стены жилых этажей — искусственной плиткой заводского изготовления; в отделке фасада использованы терракотовые детали и лепнина. Применение облицовочной плитки не только освободило строительство от трудоемких «мокрых» процессов, но и создало прочную поверхность стены. Примененные здесь методы строительства предусматривали механизацию строительных работ и использование готовых элементов (железобетонных плит, оконных блоков, лестничных маршей и т. д.). Несмотря на то что ряд элементов фасада не масштабен (пилястры в верхней части здания, скульптурные фигуры на центральных ризалитах корпуса А), архитектурно-пространственное решение жилых корпусов на ул. Горького представляет интерес как попытка связать архитектурное решение фасадов жилого дома с новой технологией его возведения.

Дальнейшее развитие конструкций многоэтажного жилого дома привело к созданию нового образа секционного многоквартирного здания.

Глава «Архитектура жилых и массовых культурно-бытовых зданий (часть 1). 1933—1941». «Всеобщая история архитектуры. Том 12. Книга первая. Архитектура СССР» под редакцией Н.В. Баранова. Автор: Е.А. Тарасова (Москва, Стройиздат, 1975)

Жилые дома — История архитектуры

Перейти к контентуГлавное меню:

- Всеобщая история архитектуры

- Первобытнообщинный период

- Первобытнообщинный период

- Рабовладельческое общество

- Рабовладельческое общество

- Карта раздела «Рабовладельческое общество»

- Рабовладельческое общество

- Древний Египет

- Эфиопия

- Эгейский мир

- Двуречье и Месопотамия

- Передняя Азия

- Закавказье

- Иран

- Иран

- Иран. Мидия. Экбатаны. Гробницы

- Иран. Гробницы Дукан-и-Дауд, Кызкапан и Курх-у-Кич

- Иран. Ахеменидский период. Сузы, Персеполь

- Иран. Пасаргады. Дворцы

- Иран. Персеполь. Дворцы

- Иран. Персеполь. Дворец Ксеркса

- Иран. Дворцы Дария

- Иран. Сузы. Дворец Дария

- Иран. Гробницы Кира, Дария, Да-у-Духтар

- Иран. Святилища

- Иран. Эпоха Ахеменидов. Этапы развития архитектуры

- Парфия

- Парфия. Селевкия, Ктесифон

- Парфия. Хатра

- Парфия. Ашшур, Дура-Европос

- Парфия. Жилые дома

- Парфия. Дворец Хатры

- Парфия. Дворцы Ашшура, Ниппура, Кухи-Ходжа

- Парфия. Культовые сооружения

- Парфия. Фортификация

- Парфия. Гробницы

- Парфия. Общественная архитектура

- Иран. Сасанидское государство

- Иран. Гур, Дарабгерда, Бишапур, Нишапур

- Иран. Ктесифон. Фортификация городов

- Иран. Арки, своды, купола

- Иран. Арки, своды, купола 2

- Иран. Дари-Шахр, Ширван, Тель-Дехаб

- Иран. Дворец в Фирузабаде, ансамбль Бишапура

- Иран. Дворец в Сарвистане, дворец в Ктесифоне — Таки-Кисра

- Иран. Дворец Касри-Ширин, комплекс Хош-Кури

- Иран. Парковые гроты Таки-Бустана

- Иран сасанидский. Культ огня. Чортак

- Иран сасанидский. Христианство. Культовые алтари

- Иран. Особенности общественного строительства

- Иран. Искусство

- Иран. Искусство 2

- Средняя Азия

- Афганистан

- Юго-Восточная Азия

- Дальний Восток. Китай

- Дальний Восток. Корея

- Дальний Восток. Япония

- Америка. Этапы развития

- Архитектура античного мира

- Архитектура античного мира

- Карта раздела «Архитектура античного мира»

- Архитектура античного мира

- Архитектура древней Греции

- Греция. Архитектура древнейшей эпохи (XII — середина VIII в. до н.э.)

- Греция. Архитектура архаической эпохи (750-480 гг. до н.э.)

- Архитектура греческой метрополии

- Архитектура Великой Греции

- Архитектура Малой Азии и островов Эгейского моря

- Греция. Архитектура эпохи расцвета (480-400 гг. до н.э.)

- Сооружения второй четверти V в. до н.э. вне Афин

- Расцвет аттической архитектуры

- Сооружения 2-й половины V в. до н.э. в Великой Греции и Малой Азии

- Греция. Архитектура IV в. до н.э. (400—323 гг. до н.э.)

- Греция. Архитектура эпохи эллинизма (323г. до н.э.-Iв. н.э.)

- Греция Эллинизм. Общественные сооружения

- Греция. Эллинизм. Культовое строительство

- Греция. Эллинизм. Мемориальные сооружения

- Архитектура античных государств Северного Причерноморья

- Вклад древней Греции в мировое развитие архитектуры

- Архитектура древнего Рима

- Этрусская архитектура

- Архитектура Римской республики

- Римская республика. Общественные сооружения

- Римская республика. Инженерные сооружения

- Римская республика. Жилые сооружения

- Римская республика. Виллы

- Архитектура Римской империи

- Римская империя. Градостроительство

- Римская империя. Общественные сооружения

- Римская империя. Мемориальные и триумфальные сооружения

- Римская империя. Инженерные сооружения

- Римская империя. Жилые сооружения

- Римская империя. Погребальные сооружения

- Ордер

- Декор

- Декор 2

- Композиция

- Роль римской архитектуры

- Раннехристианская архитектура

- Архитектура Восточной Европы. Средние века

- Архитектура Восточной Европы. Средние века

Архитектура — Википедия

Архитекту́ра, или зо́дчество[1] — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы)[2][3], а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека[4]. Архитектура создаёт материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с их устремлениями, а также современными техническими возможностями, эстетическими и художественными воззрениями [2][3]. В архитектуре взаимосвязаны функциональные (назначение, польза), технические (прочность, долговечность), эстетические (красота) свойства объектов и их художественно-образный смысл [2]. Художественный смысл и специфику архитектуры как искусства лучше всего выражает классическая Триада Витрувия: Прочность, Польза, Красота (лат. Firmitas, Utilitas, Venustas). В дальнейшем эту формулу стали трактовать исключительно широко — как три мира, или три «царства», с которыми имеет дело архитектор [5].

Архитектурные работы часто воспринимаются как произведения искусства, как культурные или политические символы. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполнять жизненные функции общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей[4].

Предметом работы с пространством является и организация населённого места в целом. Эта задача выделилась в отдельное направление — градостроительство[4], которое охватывает комплекс общественно-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических проблем. По этой же причине трудно дать правильную оценку архитектурному сооружению, не зная градостроительства[6].

Одной из высших международных наград в области архитектуры является Притцкеровская премия, присуждаемая ежегодно за наиболее выдающиеся достижения в области архитектуры.

По решению Двадцатой Генеральной ассамблеи Международного союза архитекторов (МСА), проходившей в Барселоне в 1996 году, ежегодно в первый понедельник октября отмечается международный профессиональный праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров — Всемирный день архитектуры[7].

Русское слово «архитектура» через посредство польск. architektura заимствовано из лат. architectura[8]. В латинском это слово образовано от architectus «архитектор», которое было заимствовано из др.-греч. ἀρχιτέκτων: αρχι- (главный, старший) и τέκτων (плотник, строитель) — «главный строитель»[9][10].

В русском языке имеется оригинальное слово для обозначения строительного искусства: «зодчество» (ст.‑слав. «зьдьчий» от «зьдь» — глина, материя)[11].

К профессии архитектора (в широком смысле) относятся:

- Архитектор (в узком смысле), который:

- Главный архитектор проекта, организующий и координирующий процесс разработки всех разделов проектной документации и комплектов рабочих чертежей;

- Архитектор-градостроитель, разрабатывающий генеральные планы населённых пунктов и иную градостроительную документацию;

- Главный архитектор города или района — муниципальный служащий, который обеспечивает разработку и контроль за исполнением нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области градостроительства;

- Историк и теоретик архитектуры, осуществляющие научную, а также преподавательскую деятельность в области архитектуры;

- Архитектор-реставратор, восстанавливающий памятники архитектуры;

- Архитектор-эксперт, осуществляющий экспертизу проектной документации.

Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной и материальной культуры. В отличие от утилитарного строительства и эстетической деятельности, например дизайна, архитектура как искусство решает художественно-образные задачи, т. е. выражает в художественных образах представления человека о пространстве и времени и месте человека в окружающем мире [12]

Историческое развитие общества определяет функции, композиционные типы и жанры архитектурного творчества (здания с организованным внутренним пространством, сооружения, формирующие открытые пространства, ансамбли), технические конструктивные системы, художественный строй архитектурных сооружений.

По способу формирования образов архитектуру относят к неизобразительным (тектоническим) видам искусства, которые пользуются неиконическими (конвенциональными) знаками, или абстрагированными образами, предметов, явлений, действий обращённых непосредственно к ассоциативным механизмам восприятия[13]. Прагматическая оценка произведения архитектуры определяется представлениями о его способности обслуживать своё функциональное предназначение[4]. Однако такое одностороннее определение вызывает споры историков и теоретиков искусства, в том числе в вопросе о происхождении архитектуры. Что первично: утилитарная потребность укрытия от стихии или духовная потребность «удвоения человека в образной модели» (определение М. С. Кагана). Первое иллюстрирует знаменитая «хижина Витрувия», объясняющая происхождение архитектуры от простого укрытия типа шалаша, или «куба» из четырех вертикальных шестов, связанных перекладинами и дополненного плетеными завесами (модель Г. Земпера). Второе объяснение связано с вопросом об изобразительной природе архитектуры. Традиционная точка зрения сводится к тому, что архитектура, декоративно-прикладное искусство и промышленный дизайн относятся к так называемым неизобразительным, или архитектоническим, видам искусства (А. В. Иконников, М. С. Каган). Напротив, А. Г. Габричевский, Б. Р. Виппер, Г. Зедльмайр и многие другие считали архитектуру изобразительным искусством с той лишь разницей, что выразительные и изобразительные средства архитектурного творчества имеют более абстрагированный характер в сравнении с живописью, графикой, скульптурой. Так Б. Р. Виппер упоминал категории средневековой эстетики: «природа созидающая» (лат. natura naturans) и «природа созданная» (лат. natura naturata). Первое понятие означает «природу созидающих сил», второе — «природу явлений». Архитектура изображает «первую природу»; живопись, скульптура, графика — вторую. Вопрос, следовательно, заключается не в особой «неизобразительной природе» искусства архитектуры, а в специфике предмета и метода изображения. Поскольку главным выразительным средством архитектора являются пространственные отношения, то можно заключить, что архитектура изображает не формы окружающей действительности, а физические и духовные силы, энергию, устремления, полет мысли в пространстве и времени; в более узком значении — функцию тех или иных элементов строительной конструкции. Именно поэтому в архитектурной композиции все ее видимые части — стены, колонны, капители, своды — представляют собой не конструктивные, реально работающие детали, а — изображение конструкции, части которой действительно работают, но их работа скрыта за внешними формами [14].

По способу развёртывания образов архитектуру традиционно относят к пространственным (пластическим) видам искусства, произведения которых:

- существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени;

- имеют предметный характер;

- выполняются путём обработки вещественного материала;

- воспринимаются зрителями непосредственно и визуально[13][15].

Однако и такая формальная морфология оспаривается учеными. Здания меняются в веках, они перестраиваются, дополняются новыми деталями. Особенно подвержены изменению интерьеры. Они «живут» вместе с людьми и зависят от смены владельцев, их вкусов, моды и изменений функций, символики и престижности сооружений. Кроме того, восприятие архитектуры осуществляется во времени. Оно имеет длительность и композиционную направленность движения зрителя в архитектурном пространстве экстерьера и интерьера. Существенно меняется в веках семантика и символика зданий. Поэтому теоретик архитектуры А. И. Некрасов писал, что архитектура является «вместилищем жизни», поэтому архитектурное пространство «воспринимается специфически», а материалом искусства архитектуры являются «не камень или дерево, а пространство и время» [16]. Г. Зедльмайр писал о том, что архитектура способна «изображать нечто, превышающее ее, стоящее за ней и выше нее» [17]. Зедльмайр также утверждал, что архитектура представляет собой «организующую силу для всех искусств», поэтому она является «не только изобразительным, но и изображающим искусством» [18]. Эта же мысль подтверждается классическим афоризмом Микеланджело: «Архитектура — мать всех искусств» [19].

Таким образом, архитектура как художественно-образное «мышление в камне» (определение Г. К. Вагнера) относится к пространственно-временны́м видам искусства [20]. Интеграционные трансморфологические процессы в искусстве XX-XXI веков приводят к сближению жанров, форм и методов архитектурного, изобразительного и дизайнерского творчества [21].

Выразительными средствами архитектурного искусства являются масштаб, пропорции, метр, ритм, пластика и тектоника объемов, фактура и цвет используемых материалов. Все это соединяется в архитектурной композиции[2]. Понятие тектоничности подразумевает, что постройка должна быть не только прочной, но и производить впечатление прочной. Если создаётся впечатление тектонической недостаточности, то здание выглядит неустойчивым и ненадёжным, избыток декоративных деталей, производит впечатление чрезмерной тяжести. Всё это вызывает отрицательные эмоции[4]. Архитектуру как искусство часто называют «застывшей музыкой»[22].

Архитектура основывается на трёх началах:

прочность (лат. firmitas),

польза (лат. utilitas) и

красота (лат. venustas).

Проектирование зданий и сооружений[править | править код]

Объёмно-планировочное проектирование (архитектура в узком смысле, зодчество) — основной раздел архитектуры, связанный с проектированием и строительством зданий и сооружений.

Архитектурная деятельность — профессиональная деятельность архитекторов, имеющая целью создание архитектурного объекта и включающая в себя:

Градостроительство[править | править код]

В середине XX века архитектурная профессия разделилась на две ветви: «объёмное проектирование» (которое ведает проектированием зданий — «объёмов»), и «градостроительство» (то есть проектирование городских районов или крупных многофункциональных комплексов).

Градостроительство — раздел архитектуры, решающий задачи проектирования и развития городской среды. В том числе комплексно охватывает вопросы развития планировочного решения города, строительства новых объектов, санитарно-экономические и экологические особенности.

Одним из основоположников современного градостроительства считается Ле Корбюзье[24]. Ему принадлежит большое количество градостроительных проектов (1922—1945), в которых проведена идея «свободного городского плана», или «зеленого города» («Лучезарный Город» — по Ле Корбюзье) — идея, получившая настоящее распространение лишь во второй половине XX века.

Весьма важным (и дискуссионным) является вопрос о соотношении архитектуры и градостроительства

О соотношении понятий архитектуры и градостроительства пункт 92 Афинской хартии (градостроительного манифеста, составленного Ле Корбюзье и принятого конгрессом CIAM в Афинах в 1933 году) говорит следующее:

Архитектура приобретает первостепенное значение. Архитектура предрешает судьбу города. Архитектура определяет структуру жилища, первооснову градостроительного плана. Архитектура группирует жилища в крупные комплексы на основе точных расчётов.

Из сказанного следует, что Афинская хартия первичной считает архитектуру, исходя из принципа сомасштабности человеку: «Человек — мера всех вещей».

Однако существуют иные мнения. В частности, Зигфрид Гидион пишет[25]:

В наше время архитекторы точно знают, что будущее архитектуры неразрывно связано с градостроительством. Один-единственный красивый дом сравнительно мало значит.

Очевидно, такой подход основан не на масштабе отдельного человека, а на масштабе крупных социальных групп, общества в целом.

Советская градостроительная школа также учила мыслить масштабами города как среды[26]:

Невозможно почувствовать и выразить индивидуальный характер отдельного здания, не поняв его места в городе. Градостроитель <…> занимается объектами, которые по своим размерам и сложности на порядок превосходят обычное архитектурное сооружение.

Современное российское законодательство также рассматривает градостроительную деятельность как более широкое понятие, нежели архитектурную деятельность. В соотв. со ст. 1 ГСК РФ:

Градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде:

В конце XX века, из градостроительства, на стыке социологии и общей теории систем, выделилась как самостоятельная дисциплина урбанистика, имеющая своим предметом город и принципы городского развития[источник не указан 3165 дней].

Ландшафтная архитектура[править | править код]

Ландшафтная архитектура — раздел архитектуры, посвящённый организации садов, парков и других сред, в которых материалом является ландшафт и естественная растительность. Ландшафтный архитектор занимается оформлением парков, садов, озеленением городских микрорайонов и придомовых участков.

Дизайн интерьера[править | править код]

Дизайн интерьера — это профессиональная творческая деятельность архитекторов и дизайнеров по созданию функционального, эргономичного и эстетичного пространства внутри помещения архитектурно-художественными средствами.

Архитектура малых форм[править | править код]

Архитектура малых форм — раздел архитектуры, к которому относятся объекты функционально-декоративного (напр., ограды), мемориального характера (напр., надгробия), объекты, являющиеся частью городского благоустройства (напр., фонари), объекты-носители информации (напр., стенды, рекламные щиты).

«Бумажная архитектура»[править | править код]

«Бумажная архитектура» — теоретическая деятельность архитекторов, состоящая в проектировании архитектурных форм без цели их последующей материализации. История «бумажной архитектуры» как вида фантазийного архитектурного творчества восходит к знаменитым циклам гравюр Дж. Б. Пиранези. Примером бумажной архитектуры Нового времени являются графические циклы Якова Георгиевича Чернихова.

Архитектура — это музыка в пространстве, как бы застывшая музыка.

Строительный словарь[28] определяет теорию архитектуры как науку, объектами исследования которой являются природа и специфика архитектуры и её общие закономерности возникновения, развития и функционирования архитектуры как искусства, её сущность, содержание и формы.

Также в предмет теории архитектуры входит система основных понятий (категорий) в том числе — архитектурная композиция, функция, форма, конструкция, архитектоника, архитектурная среда, симметрия и асимметрия и др. Объём — замкнутая, цельная единица среды, воспринимаемая извне. Пространство — часть среды, воспринимаемая изнутри[29].

История архитектуры представляет собой науку, исследующую функциональное, техническое и эстетическое развитие архитектуры во времени и пространстве.

Архитектурный стиль может определяться как совокупность основных черт и признаков архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции). Понятие архитектурного стиля входит в общее понятие стиля как художественного мировоззрения, охватывающего все стороны искусства и культуры общества в определённых условиях его социального и экономического развития, как совокупности главных идейно-художественных особенностей творчества мастера.

Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.

Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко)[31].

Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве вообще, — понятие условное. Он удобен для осмысления истории европейской архитектуры. Однако для сопоставления истории архитектуры нескольких регионов стиль как описательное средство не подходит.

Существуют такие стили (например, модерн), которые в различных странах именуются по-разному.

В рамках постмодернистской парадигмы оформилось множество направлений, которые существенно различаются по философии и языковым средствам. Пока идут научные споры о самостоятельности того или иного направления, нет и не может быть единства в терминологии.

Несмотря на указанные недостатки, стиль как описательное средство является частью научного метода истории архитектуры, поскольку позволяет проследить глобальный вектор развития архитектурной мысли. В европейской культуре выделяют следующие архитектурные стили[источник не указан 34 дня]:

Греческий храм на Сицилии, посвящённый Гере, построен в V веке до н. э.Психолог Коллин Эллард отмечает способность архитектуры оказывать психологическое воздействие[32][неавторитетный источник?]:

[…] здания заставляют нас чувствовать [эмоции заложенные в архитектурный дизайн], — точно так же как мы становимся счастливее, когда улыбаемся в ответ на радостную улыбку младенца. Эти взаимосвязи заложены в нашем организме в виде нервных цепей, предназначенных для того, чтобы мы могли делиться друг с другом опытом и адекватно реагировать на риски и возможности, таящиеся в нашей среде обитания.

- ↑ Архитектура // Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн. 2. Ар-Би. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. — 256 с.: ил. — С. 21—22. — ISBN 5-85270-192-0 (кн. 2), ISBN 5-85270-218-8.

- ↑ 1 2 3 4 Архитектура //Большой энциклопедический словарь

- ↑ 1 2 Архитектура //Энциклопедия Кругосвет

- ↑ 1 2 3 4 5 А. В. Иконников. Архитектура // Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская Энциклопедия, 1970. — Т. 2. Ангола — Барзас. — С. 296—302.

- ↑ Prak N. L. The Language of Architecture: A Contribution to Architectural Theory. The Hague-Paris, 1968

- ↑ А. Гутнов, В. Глазычев. Мир архитектуры. — Москва: Молодая гвардия, 1990. — 351 с. — 200 000 экз. — ISBN 5-235-00487-6.

- ↑ World Day of Architecture — Message from the UIA President Архивная копия от 3 января 2014 на Wayback Machine

- ↑ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — Прогресс. — М., 1964–1973. — Т. 1. — С. 91.

- ↑ Архитектура // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Ernout A., Meillet A. Dictionnaire etymologique de la langue latine. — 3. — Paris, 1951. — P. 78.

- ↑ Преображенский, А. Этимологический словарь русского языка. — М.: Типография г. Лиссиера и Д. Совко, 1910-1914. — С. 246-247.

- ↑ Власов В.Г. Архитектура // Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В.10 т. СПб.: Азбука-Классика, т. 1, 2004. С. 487-497.

- ↑ 1 2 Проект apxu.ru — Художественно-творческая деятельность человека

- ↑ Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М.: Искусство, 1970. – С. 355-357

- ↑ Глоссарий.ru

- ↑ Некрасов А. И. Теория архитектуры. М.: Стройиздат, 1994. С. 41-42.

- ↑ Sedlmayr H. Die Architektur Borrominis. – Berlin, 1930; Sedlmayr H. Die Entstehung der Kathedrale. – München, 1951; На рус. яз. см.: История архитектуры в избранных отрывках. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1935. С. 298-338

- ↑ Зедльмайр Х. Искусство и ситина. — . – М.: Искусствознание, 1999. – С. 10

- ↑ Письмо Б. Варки. Апрель — июнь 1547 г.

- ↑ Власов В. Г. Архитектура как изобразительное искусство. Теория открытой формы, принцип партиципации и синоптический подход в искусствознании // Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». УралГАХУ, 2018. — № 61.

- ↑ Власов В. Г. Дизайн-архитектура и XXI век // Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». — УралГАХА, 2013. — № 41

- ↑ Власов В. Г. Архитектура — застывшая музыка или движущаяся мелодия? (спасёт гравитация, а не крещендо) // Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». — УралГАХУ, 2016. — № 53. — № 41.

- ↑ Витрувий. Десять книг об архитектуре. Пер. с лат. Ф. А. Петровского. — М.: Едиториал УРСС, 2003.

- ↑ Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия = Пер. с франц. Ж. Розенбаума. Послесл. Ю. Бочарова и А. Раппапорта. — М.: Стройиздат, 1976. — 136 с.

- ↑ Гидион, Зигфрид. Пространство. Время. Архитектура = Перевод. изд.: Raum, Zeit, Architektur: Die Entstehung einer neuen Tradition / S. Giedion — Ravensburg / Сокр. пер. с нем. М.В. Леонене, И.Л. Черня.. — 3-е изд. — М.: Стройиздат, 1984. — С. 39. — 455 с., ил. с.

- ↑ Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. — М.: Стройиздат, 1984. — С. 5. — 256 с., ил. с.

- ↑ Архитектура — застывшая музыка

- ↑ Терминологический словарь по строительству на 12 языках. — М.: «Русский язык».

- ↑ Очерки теории архитектурной композиции / Гл. ред. А.И. Гегелло. — М.: Гос. изд-во лит-ры по стр-ву, архитектуре и стр. материалам, 1960.

- ↑ Иллюстрация из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел». Франция, XVIII век

- ↑ Давидич Т. Ф. Стиль как язык архитектуры. — Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2010. — 336 с. — ISBN 978-966-8324-70-3.

- ↑ Эллард, 2016, с. 25.

- Колин Эллард. Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие = Colin Ellard “Places of the Heart: The Psychogeography of Everyday Life”. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 282 p. — 2000 экз. — ISBN 978-5-9614-5390-4.

10 зданий, построенных для себя

Уникальные проекты, экспериментальный характер, смелые решения — все это про дома, которые архитекторы проектируют для себя и своих близких. Это единственный случай, когда архитектор одновременно выступает в роли исполнителя и заказчика, воплощая свои самые нестандартные идеи.

В этом материале вы узнаете:

- в каких домах жили и работали известные архитекторы ХХ века;

- как их принципы находили отражение в процессе проектирования и реализации собственных домов;

- какие истории лежат в основе этих проектов.

Дом-мастерская Мельникова

Годы постройки: 1927—1929

Место: Москва, Россия

Материалы: кирпич, дерево

В большей степени культурная аномалия, чем архитектурное чудо. Константин Мельников, главный мечтатель советского авангарда, сумел построить экспериментальный трехэтажный жилой дом для своей семьи в эпоху «квартирного вопроса». Этот проект по введению в практику новых архитектурных форм должен был стать прототипом советских домов-коммун.

Здание состоит из двух врезанных друг в друга вертикальных цилиндров. Многочисленные шестиугольные окна, орнаментально пронизывающие фасад, светлая, похожая на собор студия на третьем этаже. Над входом гордо высечена рельефная надпись «Константин Мельников Архитектор».

Несмотря на предоставленную на 15 лет Моссоветом ссуду, Мельников был сильно ограничен в средствах. Дом построили в режиме строгой экономии из самых дешевых традиционных материалов: дерева и кирпича. Внутри здания отсутствуют несущие конструкции, и практически нет изолированных помещений.

От низкого первого этажа к высокой светлой студии и террасе на крыше — пространство дома будто расширяется. Палитра красок художника усиливает эффект: медово-желтый в спальне, лиловый в просторной гостиной, белый в мастерской архитектора. И даже старинная громоздкая мебель выглядит вполне уместно в этих модернистских интерьерах.

«Кабанон» Ле Корбюзье

Годы постройки: 1951—1952

Место: Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция

Материалы: дерево, фанера

Не дом, а скорее хижина — последнее пристанище великого модерниста на Лазурном берегу Франции, в котором он провел последние годы жизни. Небольшое пространство площадью 15 м², чуть меньше корабельной каюты, — образец минимального жилища архитектора. Хотя внешне хижина и напоминает традиционную бревенчатую постройку, она тщательно спроектирована по модульной системе, разработанной Ле Корбюзье на основе пропорций человеческого тела.

«Ни один квадратный сантиметр не пропал даром. Маленькая ячейка в царстве человеческого существования, в которой была предвидена любая случайность»

В доме, изготовленном из сборных деталей и вызывающе скромных материалов, есть все необходимое: рабочее место, зона отдыха, шкафы для хранения вещей, сантехника и примитивная система вентиляции. Стены украшены яркой настенной живописью, а потолок покрыт слоем краски. Возведенный рядом с рестораном, дом не нуждался в кухне: дверь вела прямо в обеденный зал.

Единственное здание, спроектированное Ле Корбюзье исключительно для себя, сложно назвать бездушной «машиной для жилья». Несмотря на очевидное противоречие некоторым принципам модерниста, хижина является исчерпывающим доказательством того, что строгое соблюдение пропорций и внимание к свету — ключи к совершенству в архитектуре.

Дом «Каноа» Оскара Нимейера

Год постройки: 1951—1953

Место: Рио-де-Жанейро, Бразилия

Материалы: железобетон, стекло, дерево

Оскар Нимейер, последний классик модернизма и ученик Ле Корбюзье, был полной противоположностью своего учителя. Архитектура Ле Корбюзье была основана на функциональности, эргономичности и технологиях. Архитектура Нимейера поэтическая, чувственная, мягкая. Вдохновленный бразильской природой и изгибами женской фигуры, он смягчал строгость форм экспрессией гибкой линии. Нимейер первым показал, что бетон может быть таким же податливым и пластичным, как глина.

Собственный дом архитектора с видом на океан — классический образец органической архитектуры и манифест лирического модернизма. Использование таких материалов, как железобетон и стекло, пластичные формы, тесная связь с природой — все эти принципы в совокупности дополняют друг друга, создавая индивидуальный стиль, в котором сосредоточена вся суть архитектуры Оскара Нимейера.

«Архитектура должна быть функциональной, но прежде всего прекрасной и гармоничной»

Изогнутая плоская крыша, поддерживаемая тонкими стальными колоннами, и прозрачные стеклянные стены делают здание единым целым с окружающим миром. Гранитная глыба, часть которой находится снаружи, а часть возвышается в гостиной, фактически становится центром всей композиции. Нимейер подчеркивает, что все барьеры и границы с внешним миром условны.

Подтверждением разрыва архитектора с условностями служит и планировка дома. Нимейер умело играет с понятиями «приватность» и «открытость». На полностью остекленном первом этаже расположена гостиная и кухня. С верхнего этажа лестница ведет в закрытую зону, где находятся спальни, ванные комнаты и кабинет архитектора. Всего лишь небольшое защищенное убежище в бесконечном мире неподвластной человеку природы.

Экспериментальный дом Алвара Аалто

Годы постройки: 1952—1954

Место: остров Мууратсало, Финляндия

Материалы: кирпич, дерево, керамика

Летний дом Алвара Аалто — это своеобразная лаборатория архитектора, его испытательный полигон для проведения опытов. Дом находится в живописном месте на скалистом берегу озера, укрытом прибрежным лесом. Именно здесь финский модернист находит свободу для архитектурных экспериментов с материалами, строительными техниками и архитектурными формами.

Дом состоит из двух крыльев, в меньшем из которых расположена гостиная, а в главном находятся три спальни, кухня и столовая. Главной особенностью архитектурной композиции является двор с оборудованным местом для разведения огня. Две высокие белые кирпичные стены, напоминающие античные руины, дополняют картину. Вместе с крыльями дома эти стены окружают двор, делая пространство похожим на древнеримский атриум. Алвар Аалто вдохновлялся итальянской архитектурой. Он любил говорить, что каждый его проект начинался с путешествия в эту страну.

«Любое архитектурное решение должно нести в себе человеческий мотив, рожденный из анализа живой реальности»

В своей творческой лаборатории Алвар Аалто экспериментировал с материалами, фундаментом и системой солнечного отопления. Архитектор поделил стены и пол двора на 50 фрагментов, различающихся типом кирпичей, способом их укладки и наличием керамических вставок. Это позволило Аалто проанализировать долговечность материалов и их реакцию на суровый климат.

Интерьер дома оформлен в типичном для Аалто стиле: белые оштукатуренные стены, обилие дерева в отделке, мебель из гнутой фанеры, яркий контрастный текстиль. Помимо основного строения, архитектурный ансамбль также включает в себя сарай, финскую баню и причал для катера, спроектированного лично архитектором.

Дом Имзов

Год постройки: 1945—1949

Место: Лос-Анджелес, Калифорния, США

Материалы: стекло, сталь, бетон, алюминий, дерево

Дом супружеской пары дизайнеров Чарльза и Рэй Имзов в пригороде Лос-Анджелеса спроектирован в рамках программы по строительству экспериментального жилья. Архитекторы, принимавшие участие в этой программе, использовали в своих проектах новейшие материалы и технологии, разработанные во время Второй мировой войны. Дома должны были демонстрировать современный стиль и быть простыми в строительстве. Дом Имзов, изначально строившийся как показательный конкурсный объект, впоследствии стал их собственным.

Здание находится на склоне холма и опирается на массивную подпорную стену из бетона. Само строение состоит из двух стеклянных прямоугольных блоков, в одном из которых размещается студия-мастерская, а в другом – жилые помещения. Стальные рамы заполнены разнообразными как по цвету, так и по размеру прямоугольными вставками — панелями из стекла, алюминия и асбеста. Дом Имзов кажется живым воплощением абстрактных полотен Пита Мондриана.

Интерьер пестрит разномастной мебелью из натуральных материалов и многочисленными декоративными предметами. Четкое разделение пространства отсутствует. Обилие дерева, мягкий рассеянный свет, проникающий через разноцветные панели, и некоторая творческая хаотичность — все это создает особую, очень личную атмосферу.

Дом Вальтера Гропиуса

Годы постройки: 1937—1938

Место: Линкольн, Массачусетс, США

Материалы: камень, кирпич, дерево, стеклоблок, сталь, пластик

Вальтер Гропиус, один из самых влиятельных архитекторов 20-го века и основатель школы Баухауз, в 30-е годы эмигрирует в США и начинает преподавать в Гарвардском университете. Тогда же он строит свой дом, который представляет собой гибрид традиционной архитектуры Новой Англии и модернистских учений архитектора. Гропиус показывает, что американские предметы массового производства можно вполне успешно использовать в современном дизайне. Эта новая архитектура вбирает в себя местные традиции не в ущерб модернизму.

Здание имеет строгую прямоугольную форму и плоскую крышу. Длинные ленточные окна выделяются на фоне белой деревянной обшивки. Фундамент сделан из природного камня. Единственными украшениями экстерьера служат крыльцо со стеной из стеклянных блоков и металлическая винтовая лестница — отдельный вход в комнату дочери архитектора.

Пространство первого этажа делится на зоны с помощью прозрачных стеклянных панелей. Почти вся мебель сделана в мастерских Баухауза в Дессау. Это самая большая коллекция мебели школы за пределами Европы. Основу интерьера составляют личные вещи, вывезенные Гропиусом из нацистской Германии. Во внутренней отделке архитектор использует минималистичную цветовую палитру, состоящую преимущественно из черного, белого, бледно-серого и земляного оттенков.

Особое внимание при проектировании дома уделялось новейшим для того времени технологиям. Гропиус продумал естественную систему вентиляции и установил акустические звукоизоляционные панели из пластика. В хозяйстве использовалась дождевая вода, которая собиралась благодаря специальным наклонным плоскостям крыши.

Стеклянный дом Филипа Джонсона

Годы постройки: 1948—1949

Место: Нью-Канаан, Коннектикут, США

Материалы: стекло, сталь, кирпич

Вдохновленный проектом виллы Фарнсуорт Людвига Миса ван дер Роэ, Филипп Джонсон начинает свой первый крупномасштабный проект, следуя принципу немецкого архитектора «Меньше — значит больше». Небольшой одноэтажный дом с открытой планировкой задуман как простая прямоугольная конструкция из стекла и стали.

Внутреннее пространство дома состоит из одной комнаты, поделенной на зоны невысокими деревянными модулями. Единственным закрытым помещением, разграничивающим пространство от пола до потолка, стала кирпичная ванная комната цилиндрической формы. Количество предметов мебели сокращено до строгого минимума.

«Эта вещь — самая чистая из всего, что я создал в своей жизни в архитектуре»

Отношения между интерьером и экстерьером играли ключевую роль для американского модерниста. Стеклянный дом был не просто архитектурным объектом, а частью тщательно продуманного ландшафтного проекта. Джонсон рассматривал пейзаж как визуальное продолжение внутреннего пространства дома. Как и мебель, это была неотъемлемая часть интерьера. Сам он любил говорить: «У меня очень дорогие обои».

Стеклянный дом стал первым из 14 сооружений, которые Филип Джонсон возвел на своем участке в Коннектикуте за пятьдесят лет своей творческой деятельности. Архитектурный комплекс также включает в себя гостевой дом, художественные галереи и павильоны.

Дом Шрёдер в Утрехте

Годы постройки: 1923—1924

Место: Утрехт, Нидерланды

Материалы: железобетон, сталь, кирпич, дерево

Геррит Ритвельд, самый известный голландский архитектор и дизайнер 20 века, по просьбе вдовы, а позже своей фактической жены, Трюс Шрёдер спроектировал дом в Утрехте. Недавно овдовевшая мать троих детей хотела, чтобы дом полностью соответствовал ее представлениям об идеальном жилище. Она мечтала о пространстве, которое не ограничивало бы ее.

Дом спроектирован в соответствии с принципами неопластицизма и голландского художественного объединения «Де Стейл», членом которого был Ритвельд. Характерные черты этого направления: стремление к универсальности, строгая геометрия форм, художественная чистота и строгость. Дом выглядит как упорядоченная система черных, серых, белых, синих, красных и желтых элементов. Здание не служит фоном для абстрактной композиции, а само является ею.

Каркас дома сделан из железобетонных плит и стальных профилей, стены выложены из кирпича. Первый этаж имеет вполне традиционную планировку – кухня, студия и библиотека разделены стенами. Второй этаж представляет собой легко трансформируемое с помощью раздвижных панелей пространство. Вместо штор использовались цветные ставни из фанеры. Согласно принципам неопластицизма предметы интерьера были окрашены в цвета основной палитры. Вся мебель в доме была изготовлена самим Герритом Ритвельдом.

Дом Ванны Вентури

Годы постройки: 1962—1964

Место: Филадельфия, Пенсильвания, США

Материалы: кирпич, дерево

В 60-е годы ХХ века начинающий архитектор Роберт Вентури проектирует для своей матери первое в истории «антимодернистское» здание. Через два года после завершения строительства Вентури публикует манифест «Сложность и противоречие в архитектуре», в котором он критикует модернизм и интернациональный стиль. Вскоре эта работа положит начало постмодернистскому движению, несмотря на то, что сам Вентури постмодернистом себя никогда не считал.

За внешней простотой фасада скрывается сложная и противоречивая архитектурная концепция. Вместо уже привычной асимметрии — практически полная симметричность, нарушаемая лишь расположением окон. Нетипичная для архитектуры того времени двускатная крыша, «расколотый» на две части фронтон и массивный дымоход — каждая деталь как своеобразный протест против модернизма. Снаружи может показаться, что дом намного больше, чем он есть в действительности — Вентури намеренно искажает масштаб.

Нарушения пропорций присутствуют и в интерьере дома. Размеры камина не соотносятся с размерами комнаты, а широкие невысокие двери и разноразмерные окна еще больше усиливают этот визуальный эффект. По просьбе матери архитектора все основные жилые помещения расположены на первом этаже. Весь второй этаж с просторной спальней-студией и террасой занял сам Роберт Вентури.

Вентури показывает, что стремление к многозначной архитектуре со всеми сопутствующими ей противоречиями не означает отказа от функциональности и целостности. На знаменитую фразу Людвига Миса ван дер Роэ «Меньше — значит больше» Вентури остроумно отвечает: «Если меньше, то тоскливее».

Дом Фрэнка Гери

Годы постройки: 1978—1979

Место: Санта-Моника, Калифорния, США

Материалы: шифер, асбест, алюминий, стеклопластик, дерево, гофрированная сталь, фанера, стекло, проволочная сетка

Дом Фрэнка Гери в Калифорнии — это не новый дом, построенный архитектором с нуля, а традиционное калифорнийского бунгало, перестроенное до неузнаваемости. Архитектор превратил типовую американскую постройку в символ деконструктивизма, предмет неутихающих споров, критики и восхищения.

Гери считал, что «строящаяся конструкция всегда более поэтична, чем законченная работа». Руководствуясь этой мыслью, он разобрал дом до самого каркаса, обнажил электропроводку и оставил черновой асфальтовый пол в кухне. Острые углы и разломы, искаженные поверхности, обилие нестандартных материалов, сочетание старого и нового — дом кажется неуместным среди штампованных строений зажиточного пригорода Санта-Моники. Вершина старого дома робко проглядывает из хаоса форм и материалов, придавая конструкции вид так и не завершившейся стройки.

Интерьер резко контрастирует с постмодернистским внешним видом здания. В пространстве, изрезанном окнами неправильной формы, традиционные предметы мебели кажутся лишними. Центр всего дома — гостиная, которая служит своего рода художественной галереей искусства авангардистов.

«Нам сказали, что в доме есть призраки. Я решил, что это будут призраки кубизма».

Движение форм, передаваемое кубизмом, является подходящей метафорой для динамики и незавершенности архитектуры Фрэнка Гери. Он называл дом своей архитектурной лабораторией и десятилетиями не прекращал работу над ним.

Следите за нами в социальных сетях, чтобы не пропускать новые материалы: Вконтакте, Facebook, Telegram — @loskomag, Instagram

Типы жилых домов — История архитектуры

Перейти к контентуГлавное меню:

- Всеобщая история архитектуры

- Первобытнообщинный период

- Первобытнообщинный период

- Рабовладельческое общество

- Рабовладельческое общество

- Карта раздела «Рабовладельческое общество»

- Рабовладельческое общество

- Древний Египет

- Эфиопия

- Эгейский мир

- Двуречье и Месопотамия

- Передняя Азия

- Закавказье

- Иран

- Иран

- Иран. Мидия. Экбатаны. Гробницы

- Иран. Гробницы Дукан-и-Дауд, Кызкапан и Курх-у-Кич

- Иран. Ахеменидский период. Сузы, Персеполь

- Иран. Пасаргады. Дворцы

- Иран. Персеполь. Дворцы

- Иран. Персеполь. Дворец Ксеркса

- Иран. Дворцы Дария

- Иран. Сузы. Дворец Дария

- Иран. Гробницы Кира, Дария, Да-у-Духтар

- Иран. Святилища

- Иран. Эпоха Ахеменидов. Этапы развития архитектуры

- Парфия

- Парфия. Селевкия, Ктесифон

- Парфия. Хатра

- Парфия. Ашшур, Дура-Европос

- Парфия. Жилые дома

- Парфия. Дворец Хатры

- Парфия. Дворцы Ашшура, Ниппура, Кухи-Ходжа

- Парфия. Культовые сооружения

- Парфия. Фортификация

- Парфия. Гробницы

- Парфия. Общественная архитектура

- Иран. Сасанидское государство

- Иран. Гур, Дарабгерда, Бишапур, Нишапур

- Иран. Ктесифон. Фортификация городов

- Иран. Арки, своды, купола

- Иран. Арки, своды, купола 2

- Иран. Дари-Шахр, Ширван, Тель-Дехаб

- Иран. Дворец в Фирузабаде, ансамбль Бишапура

- Иран. Дворец в Сарвистане, дворец в Ктесифоне — Таки-Кисра

- Иран. Дворец Касри-Ширин, комплекс Хош-Кури

- Иран. Парковые гроты Таки-Бустана

- Иран сасанидский. Культ огня. Чортак

- Иран сасанидский. Христианство. Культовые алтари

- Иран. Особенности общественного строительства

- Иран. Искусство

- Иран. Искусство 2

- Средняя Азия

- Афганистан

- Юго-Восточная Азия

- Дальний Восток. Китай

- Дальний Восток. Корея

- Дальний Восток. Япония

- Америка. Этапы развития

- Архитектура античного мира

- Архитектура античного мира

- Карта раздела «Архитектура античного мира»

- Архитектура античного мира

- Архитектура древней Греции

- Греция. Архитектура древнейшей эпохи (XII — середина VIII в. до н.э.)

- Греция. Архитектура архаической эпохи (750-480 гг. до н.э.)

- Архитектура греческой метрополии

- Архитектура Великой Греции

- Архитектура Малой Азии и островов Эгейского моря

- Греция. Архитектура эпохи расцвета (480-400 гг. до н.э.)

- Сооружения второй четверти V в. до н.э. вне Афин

- Расцвет аттической архитектуры

- Сооружения 2-й половины V в. до н.э. в Великой Греции и Малой Азии

- Греция. Архитектура IV в. до н.э. (400—323 гг. до н.э.)

- Греция. Архитектура эпохи эллинизма (323г. до н.э.-Iв. н.э.)

- Греция Эллинизм. Общественные сооружения

- Греция. Эллинизм. Культовое строительство

- Греция. Эллинизм. Мемориальные сооружения

- Архитектура античных государств Северного Причерноморья

- Вклад древней Греции в мировое развитие архитектуры

- Архитектура древнего Рима

- Этрусская архитектура

- Архитектура Римской республики

- Римская республика. Общественные сооружения

- Римская республика. Инженерные сооружения

- Римская республика. Жилые сооружения

- Римская республика. Виллы

- Архитектура Римской империи

- Римская империя. Градостроительство

- Римская империя. Общественные сооружения

- Римская империя. Мемориальные и триумфальные сооружения

- Римская империя. Инженерные сооружения

- Римская империя. Жилые сооружения

- Римская империя. Погребальные сооружения

- Ордер

- Декор

- Декор 2

- Композиция

- Роль римской архитектуры

- Раннехристианская архитектура

- Архитектура Восточной Европы. Средние века

- Архитектура Восточной Европы. Средние века