Постмодернизм в литературе

Постмодернистское направление в литературе родилось во второй половине XX века. В переводе с латинского и французского языков «постмодерн» – означает «современный», «новый». Это литературное направление считают реакцией на ущемление прав человека, ужасы войны и послевоенные события. Оно родилось из отрицания идей эпохи Просвещения, реализма и модернизма. Последний был популярен в начале ХХ века. Но если в модернизме основная цель автора – найти смысл в меняющемся мире, то писатели-постмодернисты говорят о бессмысленности происходящего. Они отрицают закономерности и ставят превыше всего случай. Ирония, черный юмор, фрагментарность повествования, смешение жанров – вот основные черты, характерные для литературы постмодернизма. Ниже интересные факты и лучшие произведения представителей этого литературного течения.Самые значимые произведения

Расцветом направления считают 1960 – 1980 годы. В это время вышли в свет романы Уильяма Берроуза, Джозефа Хеллера, Филипа Дика и Курта Воннегута. Это яркие представители постмодернизма в зарубежной литературе. «Человек в высоком замке» Филипа Дика (1963) перенесет вас в альтернативную версию истории, где во Второй Мировой победила Германия. Работа удостоена престижной премии «Хьюго». Антивоенный роман Джозефа Хеллера «Поправка-22» (1961) занимает 11-ю строчку в списке 200 лучших книг по версии BBC. Автор мастерски высмеивает здесь бюрократию на фоне военных событий.

Образчики постмодернизма в русской литературе – книги «Бледное пламя» и «Ада» Владимира Набокова (1962, 1969), «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева (1970), «Школа для дураков» Саши Соколова (1976), «Чапаев и Пустота» Виктора Пелевина (1996).

В этом же ключе пишет многократный лауреат отечественных и международных литературных премий Владимир Сорокин. Его роман «Тринадцатая любовь Марины» (1984) саркастично иллюстрирует советское прошлое страны. До абсурда доведено здесь отсутствие индивидуальности у того поколения. Самая провокационная работа Сорокина – «Голубое сало» (1999) – перевернет все представления об истории с ног на голову. Именно этот роман возвел Сорокина в ранг классиков постмодернистской литературы.

Влияние классики

Работы писателей-постмодернистов поражают воображение, стирают границы жанров, меняют представления о прошлом. Однако интересно, что на постмодернизм оказали сильное влияние классические произведения испанского писателя Мигеля Де Сервантеса, итальянского поэта Джованни Боккаччо, французского философа Вольтера, английского романиста Лоренцо Стерна и арабские сказки из книги «Тысяча и одна ночь». В творениях этих авторов присутствуют пародия и необычные формы повествования – предшественники нового направления.

Какие из этих шедевров постмодернизма в русской и зарубежной литературе вы пропустили? Скорее добавляйте на свою электронную полку. Приятного чтения и погружения в мир сатиры, игры слов и потока сознания!

Искусство постмодернизма — Википедия

Искусство постмодернизма

Дадаи́зм, или дада — авангардистское течение в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино. Зародилось во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе (Кабаре Вольтер). Существовало с 1916 по 1922 годы

В 1920-е годы французский дадаизм слился с сюрреализмом, а в Германии — с экспрессионизмом. Некоторые теоретики искусства считают, что из дадаизма берет своё начало постмодернизм.[2]

Основателем, точнее предвестником Сюрреализма надо считать Босха, впервые у него зритель видит реальность — незаметно, но основательно деформированную, можно сказать — сновидением наяву. В девятнадцатом веке Редон заново открыл новую страницу в мировой живописи — символизм — создав реалистичное лицо человека внутри паука («Плачущий паук», 1881 г). В XX веке идеологом сюрреализма считается писатель и поэт Андре Бретон. Под заголовком «сюрреалистическая драма» обозначил в 1917 году одну из своих пьес Гийом Аполлинер. Одними из величайших представителей сюрреализма в живописи стали Сальвадор Дали, Макс Эрнст и Рене Магритт. Наиболее яркими представителями сюрреализма в кинематографе считаются Луис Бунюэль, Жан Кокто, Ян Шванкмайер и Дэвид Линч. Сюрреализм в фотографии получил признание благодаря пионерским работам Филиппа Халсмана.

Абстрактный экспрессионизм (англ. abstract expressionism) — школа (движение) художников, рисующих быстро и на больших полотнах, с использованием негеометрических штрихов, больших кистей, иногда капая красками на холст, для полнейшего выявления эмоций. Экспрессивный метод покраски здесь часто имеет такое же значение, как само рисование. Целью художника при таком творческом методе является спонтанное выражение внутреннего мира (подсознания) в хаотических формах, не организованных логическим мышлением.

Начальная фаза движения — абстрактный сюрреализм (abstract surrealism) появилась в 1940-е, под влиянием идей Андре Бретона, его основными приверженцами были американские художники Ганс Гофман, Аршиль Горки, Адольф Готлиб и др. Особый размах движение получило в 1950-е гг., когда во главе его встали Джексон Поллок, Марк Ротко и Виллем де Кунинг. Абстрактным экспрессионистом называла себя и минималистка Агнес Мартин. Одной из форм абстрактного экспрессионизма является ташизм, оба этих течения практически совпадают по идеологии и творческому методу, однако персональный состав художников, называвших себя ташистами или абстрактными экспрессионистами совпадает не полностью. Среди отечественных художников крупнейшим представителем абстрактного экспрессионизма считается Евгений Михнов-Войтенко, работавший в 1950—1980-х гг.

Лидером абстрактного экспрессионизма был Джексон Поллок. Поллок был знаком с так называемой песчаной живописью — ритуальным обычаем индейцев Навахо создавать картины из песка. Он видел экспозицию в Музее Современного Искусства в 1940-е, кроме того он мог встретиться с ней во время своего путешествия по Западу, хотя этот вопрос до конца не выяснен. Другие влияния на его технику разбрызгивания — это упомянутые выше Ривера и Ороско, а также сюрреалистический автоматизм. Поллок не признавал существования случая, у него обычно были конкретные идеи создания картины. Это воплощалось в движениях его тела, которые он полностью контролировал, в сочетании с густым потоком краски, силой гравитации и тем, как впитывалась краска в холст. Сочетание управляемого и неуправляемого. Бросая, швыряя, брызгая, он энергично перемещался вокруг холста, как будто танцуя и не останавливался, пока не видел того, чего хотел увидеть.

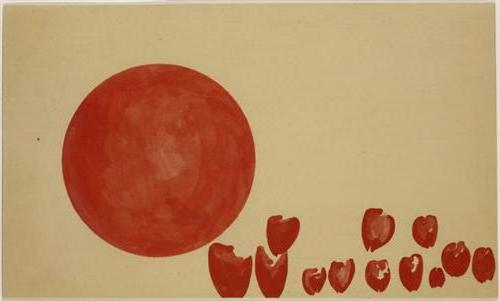

На первой персональной выставке в Нью-Йорке Марк Ротко выставил 15 полотен, написанных маслом — в основном портреты, а также рисунки и акварели. На той выставке стало очевидным мастерство Ротко, который перерос влияние Авери: работа Ротко с цветовыми полями впечатлила критиков. В конце 1935 года Ротко объединился с Ильей Болотовским, Бен-Зион, Адольфом Готлибом, Лу Харрисом, Ральфом Розенборгом, Луисом Шейкером и Иосифом Сольманом. Они создали «Группу десяти» («The Ten» — Whitney Ten Dissenters), чья миссия (согласно каталогу выставки галереи «Меркюри» 1937 года) звучала так:

Постживописная абстракция (англ. Post-painterly Abstraction), хроматическая абстракция — течение в живописи, зародившееся в Америке в 1950-е гг. Термин введен критиком Клементом Гринбергом для обозначения направления, представленного на курируемой им выставке 1964 года в Los Angeles County Museum of Art (затем в Walker Art Center и Art Gallery of Ontario in Toronto).

Постживописная абстракция отталкивается от абстрактного экспрессионизма, фовизма и постимпрессионизма. Основные признаки: чёткие края, свободный мазок, гармония (или контраст) простых форм, монументальность, созерцательно-меланхолический склад живописи, аскетичность. Постживописная абстракция также является потомком Геометрической абстракции, округляя и смягчая её.

Элен Франкенталер в художественном плане находилась под сильным влиянием работ Джексона Поллока, вместе с которым участвовала в «Движении за абстрактное искусство» (Abstract Art Movement). После посещения выставки последнего в галерее Бетти Парсонс в 1951 году переняла его технику, раскладывая листы холста на полу ателье и рисуя каплями краски. При этом вырабатывался и индивидуальный стиль художницы. Холст должен был быть без грунтовки, а краски — разведёнными до такой степени, что впитывались в полотно практически моментально. Дополнительно к этому Э. Франкенталер втирала краску в холсты губкой. В результате создавался эффект «текущих» по полотну красок, роднивший её работы с сюрреалистическим автоматизмом. В 1959 художница принимает участие в выставке современного искусства документа-2 в Касселе.

В более поздних работах, в 60-е годы, создаёт монументальные до 3-х метров высотой полотна на раскрашенном холсте без грунтовки, в которых сочетаются различные цветовые тона. Этими работами Э.Франкенталер оказала большое воздействие на молодое поколение американских художников, работавших в стиле живописи цветового поля (Colorfield Paint) — Кеннета Ноланда, Жюля Олицки, Мориса Луиса.

Манера живописи Кеннет Ноланда сформировалась под воздействием разработанной Э.Франкенталер художественной техники, при которой рисунок делается на негрунтованном полотне акриловой краской. При этом ткань впитывает краску, создавая на поверхности эффект «объёмности» изображения. В дальнейшем Ноландом и другими мастерами была разработана на этой основе так называемая живопись фигурного холста (

Живопись цветового поля (англ. Color Field) — род абстрактной живописи, в основе которой лежит использование больших плоскостей однородных цветов, близких по тональности и не центрированных. Термин принадлежит американскому историку и теоретику авангардного искусства Клементу Гринбергу. Живопись цветового поля развивалась в США в конце 1940-х — начале 1950-х гг. Ведущими представителями стиля были Барнетт Ньюман и Марк Ротко. Это направление можно рассматривать как разновидность абстрактного экспрессионизма, хотя иногда его классифицируют как род минимализма. Начиная с 1952 г. стилистику живописи цветового поля использовала Элен Франкенталер: грубый незагрунтованный холст пропитывался или покрывался очень тонким слоем краски, так что краска скорее впитывалась в поверхность, нежели окрашивала её.

Лирическая абстракция — одно из течений абстрактного искусства, для которого характерны стремление к прямому выражению эмоциональных и психических состояний художника и импровизационность исполнения. Произведения лирического абстракционизма — воплощение субъективных цветовых впечатлений и фантазий художника, поток его сознания, запечатленный в цвете. Принято считать, что основоположниками лирической абстракции были Аршиль Горки[3][4][5][6][7], Ланской, Андрей Михайлович.

«Newspaper Sphere», 2009. Микеланджело Пистолетто с женой Марией повторяет в Лондоне акцию Walking Sculpture, впервые представленную в 1966 на улицах Турина

«Newspaper Sphere», 2009. Микеланджело Пистолетто с женой Марией повторяет в Лондоне акцию Walking Sculpture, впервые представленную в 1966 на улицах ТуринаАрте по́вера (итал. Arte Povera — бедное искусство) — термин, введённый в 1967 году искусствоведом и куратором Джермано Челантом для определения художественного течения, объединившего художников из Рима, Турина, Милана и Генуи во второй половине 1960-х — 1970. Художники арте повера визуализировали диалог между природой и индустрией, используя промышленные или нехудожественные материалы, хотели освободить творчество от ограничений традиционных форм искусства и художественного пространства, а также играли с политическим измерением индустриальных материалов. Движение стало заметным явлением на международной арт-сцене, находясь в противостоянии и диалоге с минимализмом в Америке, который также использовал индустриальные материалы. С точки зрения художников арте повера, минимализм занимался аспектами формы и не затрагивал поэтические, политические и исторические проблемы, которые были важны для арте повера. Арте повера не было объединением художников, имеющим свой манифест. Это было прежде всего движение, которое при помощи куратора и критика было признано и классифицировано в своей совокупности. Некоторые из художников арте повера, которые принадлежали к разным поколениям, были уже хорошо известны в арт-кругах Италии.

Движение арте повера зародилось в Италии в начале 1960-х. В то время страна претерпевала крупные политические потрясения, превращаясь из аграрного общества в промышленное. Художники арте повера считали себя политическими художниками, которые верили в серьёзную социальную роль искусства. Организатор выставки арте повера в Городском музее в Турине в 1970, редактор книги «Арте повера: концептуальное, актуальное или невозможное искусство?» (1969), Челант надеялся, что использование «бедных» материалов и отказ от традиционных представлений об искусстве как о «продукции» для собирания и коллекционирования, подорвут коммерциализм, заполнивший мир искусства. Первая выставка арте повера под названием «Arte Povera e IM Spazio» состоялась в Генуе в галерее La Bertesca в 1967 году и была организована Джермано Челантом. Выставка сопровождалась текстом, который был вскоре дополнен и опубликован в Flash Art под названием «Arte Povera: Notes for a Guerrilla War». Эти события положили начало арте повера, движения, центры которого находились в Турине и Риме.

Процесс-арт (англ. process art) — одна из форм современного искусства, одна из разновидностей авангардистского концептуального искусства, зародившаяся в 1960-е годы на основании идей минималистского искусства и искусства перформанса[8].

Произведения Процесс-арта должны быть как для художника, так и для зрителя значимыми во времени и в пространстве помещения, уметь проявить причину и необходимость создания данной художественной работы, показать развитие творческого процесса и разъяснить его наблюдателю.

Процесс художественного творчества в Процесс-арт включается в презентацию, представление работы зрителям. Наиболее предпочтительной для осуществления этой задачи является видеотехника. Для мастера, работающего в стиле процесс-арт главным является не конечный результат как созданный объект, но действие, экшн как процесс возникновения картины или объекта, которое будет запечатлено на видео- или фотоматериалах. В более широком смысле данное произведение искусства может подвергаться постоянным изменениям под воздействием посторонных влияний природного происхождения — со стороны зрителей, эрозии материала, освещённости в различное время суток и т. д.

Процесс-арт весьма близок такому направлению в современном искусстве, как арте повера. Среди наиболее известных его представителей следует назвать Брюса Наумана, Роберта Морриса, Еву Гессе, Микеланджело Пистолетто, Джиро Такамацу, Ричарда Серра, Йохена Герца, Клауса Ринке, Ульриха Рюкрима.

Ассамбляж (фр. assemblage) — техника визуального искусства, родственная коллажу, но использующая объёмные детали или целые предметы, скомпонованные на плоскости как картина. Допускает живописные дополнения красками, а также металлом, деревом, тканью и другими структурами. Иногда применяется и к другим произведениям, от фотомонтажей до пространственных композиций, поскольку терминология новейшего визуального искусства не вполне устоялась.

Ассамбляж был блестяще использован русскими художниками в начале XX века — Татлиным, Пуни, Родченко, — однако термин ввёл Жан Дюбюффе в 1953 г. для обозначения произведений искусства, выполненных из обломков естественных материалов, предметов или их фрагментов — например, из утиля. В широкий обиход термин вошел после выставки «Искусство ассамбляжа», проходившей в нью-йоркском Музее современного искусства в 1961 г., в частности, впервые широко представившей сюрреалистские ассамбляжи Джозефа Корнелла. Одним из основателей техники считается французский художник Сезар (картина «Мусорная корзина золотого голубя», 1969), особенностью творчества которого являлось прессование материала для своих произведений.

Характерными примерами ассамбляжей являются работы скульпторов Тони Крэгга и Билла Вудроу, многие из которых, особенно ранние, сделаны из найденных предметов и обломков. В 1981 состоялась новаторская выставка «Предметы и скульптура», проведенная одновременно в Институте современного искусства в Лондоне и галерее Арнольфини в Бристоле, на которой использование «урбанистических материалов» было возведено в норму. Её участниками, помимо Крэгга и Вудроу, стали Эдвард Аллингтон, Ричард Дикон, Энтони Гормли, Аниш Капур, Брайан Орган, Питер Рэнделл-Пейдж и Жан-Люк Вильмут.

Концептуа́льное иску́сство, концептуали́зм (от лат. conceptus — мысль, представление) — литературно-художественное направление постмодернизма, оформившееся в конце 60-х — начале 70-х годов XX века в Америке и Европе.

В концептуализме концепция произведения важнее его физического выражения, цель искусства — в передаче идеи. Концептуальные объекты могут существовать в виде фраз, текстов, схем, графиков, чертежей, фотографий, аудио- и видео- материалов. Объектом искусства может стать любой предмет, явление, процесс, поскольку концептуальное искусство представляет собой чистый художественный жест.

Один из основоположников течения, американский художник Джозеф Кошут, видел значение концептуализма в «коренном переосмыслении того, каким образом функционирует произведение искусства — или как функционирует сама культура … искусство — это сила идеи, а не материала». Классическим образцом концептуализма стала его композиция «Один и три стула» (1965), включающая стул, его фотографию и описание предмета из словаря.

Концептуальное искусство обращается не к эмоциональному восприятию, а к интеллектуальному осмыслению увиденного.

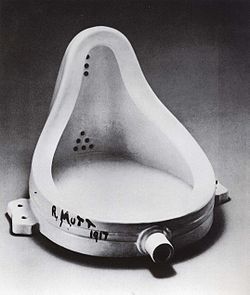

Французский художник Марсель Дюшан подготовил «почву» для концептуалистов своими реди-мейдами. Наиболее известным из дюшановских реди-мейдов был «Фонтан» (1917), писсуар, подписанный художником псевдонимом «R.Mutt» (каламбур, напоминавший о популярных мультяшных героях Матте и Джеффе[9]), и предложенный в качестве экспоната для выставки Общества независимых художников Нью-Йорка.[10] В традиционном понимании, обычный предмет не мог быть искусством, потому что не сделан художником, не уникален, и обладает немногими эстетическими достоинствами традиционного, сделанного вручную художественного объекта. Идеи Дюшана и их теоретическая важность для будущего концептуализма было позднее оценено американским художником Джозефом Кошутом. В своём эссе «Искусство после философии» (Art after Philosophy, 1969) Кошут писал: «Все искусство (после Дюшана) — концептуально по своей природе, потому что искусство и существует лишь в виде идеи» («All art (after Duchamp) is conceptual (in nature) because art only exists conceptually»). Концептуальное искусство оформилось как движение на протяжении 1960-х. В 1970 состоялась первая выставка концептуального искусства Концептуальное искусство и концептуальные художники, которая была проведена в Нью-Йоркском культурном центре.[11]

Изобретение термина «концептуальное искусство» приписывают американскому философу и музыканту Генри Флинту. Так называлось его эссе 1961 года (Conceptual Art), опубликованное в книге An Anthology of Chance Operations под редакцией Джексона МакЛоу и Ла Монте Янга в 1963 году.

- ↑ Никольская Т. Авангард и окрестности. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. — 320 с. — ISBN 5-89059-010-3.

- ↑ Locher, David. Unacknowledged Roots and Blatant Imitation: Postmodernism and the Dada Movement (неопр.) (недоступная ссылка). Electronic Journal of Sociology (1999). Архивировано 23 февраля 2007 года.

- ↑ Dorment, Richard. «Arshile Gorky: A Retrospective at Tate Modern, review», The Daily Telegraph, 8 February 2010. Retrieved May 24, 2010.

- ↑ Art Daily retrieved May 24, 2010

- ↑ «L.A. Art Collector Caps Two Year Pursuit of Artist with Exhibition of New Work», ArtDaily. Retrieved 26 May 2010. «Lyrical Abstraction … has been applied at times to the work of Arshile Gorky»

- ↑ «Arshile Gorky: A Retrospective», Tate, February 9, 2010. Retrieved June 5, 2010.

- ↑ Van Siclen, Bill. «Art scene by Bill Van Siclen: Part-time faculty with full-time talent», The Providence Journal, July 10, 2003. Retrieved June 10, 2010.

- ↑ Redaktion für Kunst des Bibliographischen Instituts (изд.): Meyers kleines Lexikon. Kunst, Mannheim/ Wien/ Zürich 1986 (Meyers Lexikonverlag) ISBN 3-411-02655-3

- ↑ Писсуар за 2,5 миллиона долларов // Korrespondent.Net. — 2002. — 12 мая.

- ↑ Tony Godfrey, Conceptual Art, London: 1998. p. 28

- ↑ artlex.com Архивировано 16 мая 2013 года.

Постмодернизм в архитектуре: 3 примера

Любите ли вы терминологические споры? Многие согласятся, что тяжело найти занятие скучнее. Поэтому в данной статье будет больше примеров, чем заумных теоретических изысканий. Но определение понятию «постмодернизм в архитектуре» всё же стоит дать. Начнем с того, что постмодернизмом в большинстве случаев называют сходные культурные и общественные явления второй половины 20 века. В архитектуре он выразился в удивительных выдумках, театрально-игровом начале и сложных образных ассоциациях. Язык архитектурных форм сделался богаче, а объемы и композиции – выразительнее. Проще говоря, сторонники постмодернизма вернули в тогдашнюю архитектуру искусство. А теперь перейдем к примерам.

«Танцующий дом»

Указанное здание расположено в Праге. Оно строилось на протяжении 1994-1996 гг. по проекту Влада Милуновича и Фрэнка Гэри. Архитектура постмодернизма отобразилась в этом сооружении более чем полно. Здание названо танцующим, поскольку архитекторы пытались изобразить пару знаменитых танцоров – Ф. Астера и Д. Роджерс.

Указанное здание расположено в Праге. Оно строилось на протяжении 1994-1996 гг. по проекту Влада Милуновича и Фрэнка Гэри. Архитектура постмодернизма отобразилась в этом сооружении более чем полно. Здание названо танцующим, поскольку архитекторы пытались изобразить пару знаменитых танцоров – Ф. Астера и Д. Роджерс.«Танцующий дом» состоит из двух башен – изогнутой и обычной. Стеклянная часть сооружения, которая выходит на улицу, это женщина в развевающемся платье, тогда как часть дома, развернутая в сторону реки, это мужчина в цилиндре. Атмосфера усилена скачущими и пляшущими окнами. Последний архитектурный прием напрямую связан с творениями Мондриана, с его картиной «Буги-вуги на Бродвее». Постмодернизм в архитектуре описанного здания заметен в динамичных линиях и ассиметричных трансформах.

Дом-рояль со скрипкой

В 2007 году в китайском городе Хуайнань был построен дом в форме пианино и скрипки. Многие архитекторы отмечают, что в этом здании ярко выражен постмодернизм. Архитектура дома-рояля – это современный эпатаж. Его проектированием занимались студенты Хефейского технологического университета и архитектурная мастерская «Huainan Fangkai Decoration Project Co».

В 2007 году в китайском городе Хуайнань был построен дом в форме пианино и скрипки. Многие архитекторы отмечают, что в этом здании ярко выражен постмодернизм. Архитектура дома-рояля – это современный эпатаж. Его проектированием занимались студенты Хефейского технологического университета и архитектурная мастерская «Huainan Fangkai Decoration Project Co».Архитектурная композиция сооружения включает в себя 2 музыкальных инструмента, которые выполнены в масштабе 1:50 и являются копиями рояля и скрипки. Выбранные архитекторами формы позволили соединить символичность с утилитарными функциями. В частности, форма рояля дала возможность качественно распределить пространство для выставочного комплекса, в то время как форма скрипки позволила разместить в ней лестницу к залам. Сочетание эстетики с практическими требованиями – это и есть постмодернизм в архитектуре.

«Горбатый дом»

Одним из самых ярких примеров постмодернизма продолжает оставаться «Горбатый дом», расположенный в польском городе Сопот. Это здание является частью торгового центра и возведено по проекту Яцека Карновски. Эскизы для будущего строения создали Пьер Дальберг и Ян Шансер. Цель постройки довольно банальна – привлечение новых клиентов. В свое время «Горбатый дом» получил титул лучшей архитектурной идеи Польши. Главная особенность указанного сооружения – это полное отсутствие прямых линий и правильных углов. Даже его балконы имеют форму морских волн. Увидев этот сказочный домик, вы сразу поймете, что представляет собой постмодернизм в архитектуре.

Одним из самых ярких примеров постмодернизма продолжает оставаться «Горбатый дом», расположенный в польском городе Сопот. Это здание является частью торгового центра и возведено по проекту Яцека Карновски. Эскизы для будущего строения создали Пьер Дальберг и Ян Шансер. Цель постройки довольно банальна – привлечение новых клиентов. В свое время «Горбатый дом» получил титул лучшей архитектурной идеи Польши. Главная особенность указанного сооружения – это полное отсутствие прямых линий и правильных углов. Даже его балконы имеют форму морских волн. Увидев этот сказочный домик, вы сразу поймете, что представляет собой постмодернизм в архитектуре.Постмодернизм в живописи. Представители постмодернизма

Постмодернизм в живописи – это современное направление в изобразительном искусстве, которое появилось в ХХ веке и довольно популярно в странах Европы и в Америке.

Постмодернизм

Само название данного стиля переводится как «после модерна». Но так однозначно постмодернизм воспринимать нельзя. Это не только направление в искусстве – это выражение человеческого мировосприятия, состояние души. Постмодернизм – это способ выразить себя. Главные особенности этого стиля – противопоставление реализму, отрицание норм, применение готовых форм, а также ирония.

Возник постмодернизм как способ противостоять модерну. Расцвет этого стиля пришёлся на вторую половину ХХ века. Впервые термин «постмодернизм» был использован в 1917 году в статье, которая критиковала теорию Ницше о сверхчеловеке.

Концепции постмодернизма таковы:

- Это итог политики и неоконсервативной идеологии, для которых характерны эклектика, фетишизм.

- Умберто Эко (о котором будет написано ниже) определял этот жанр как механизм, который служит для смены одной эпохи в культуре на другую.

- Постмодернизм — это способ переосмысления прошлого, поскольку уничтожить его нельзя.

- Это уникальный период, в основе которого — особое понимание мира.

- Х. Летен и С. Сулейман считали, что постмодернизм нельзя считать целостным художественным явлением.

- Это эпоха, главной чертой которой была вера в то, что разум всемогущ.

Постмодернизм в искусстве

Впервые этот стиль проявился в двух видах искусства – постмодернизм в живописи и в литературе. Первые нотки этого направления появились в романе Германа Гассе «Степной волк». Эта книга – настольная для представителей субкультуры – хиппи. В литературе представителями направления «постмодернизм» являются такие писатели, как: Умберто Эко, Татьяна Толстая, Хорхе Борхес, Виктор Пелевин. Один из самых знаменитых романов в этом стиле – «Имя розы». Автор этой книги – Умберто Эко. В искусстве кино самым первым фильмом, созданным в стиле постмодерна, стала картина «Уродцы». Жанр фильма — ужасы. Самый яркий представитель постмодернизма в кино — Квентин Тарантино.

Этот стиль не делает попыток создавать какие-либо универсальные каноны. Единственная ценность здесь — это свобода творца и отсутствие ограничений для самовыражения. Главный принцип постмодернизма — «всё разрешено».

Изобразительное искусство

Постмодернизм в живописи 20 века провозгласил свою основную идею – между копией и оригиналом нет особенной разницы. Эту мысль художники-постмодернисты успешно демонстрировали в своих картинах – создавая их, затем переосмысливая, преображая то, что уже было создано ранее.

Постмодернизм в живописи возник на основе модернизма, который когда-то отверг классику, всё академическое, но в итоге сам перешёл в разряд классического искусства. Живопись вышла на новый уровень. В итоге произошёл возврат к периоду, предшествовавшему модернизму.

Россия

Постмодернизм в живописи России расцвёл в 90-е годы ХХ века. Ярче всего в этом направлении изобразительного искусства проявили себя художники из творческой группы «Свои»:

- А. Менус.

- Гипер-Пуппер.

- М. Ткачев.

- Макса-Максютина.

- А. Подобед.

- П. Вещев.

- С. Носова.

- Д. Дудник.

- В. Кузнецов.

- М. Котлин.

Творческая группа «СВОИ» — это единый организм, собранный из разноплановых художников.

Русский постмодернизм в живописи полностью соответствует основному принципу этого направления.

Художники, творившие в этом жанре

Самые известные представители постмодернизма в живописи:

- Йозеф Бойс.

- Убальдо Бартолини.

- В. Комар.

- Франческо Клементе.

- А. Меламид.

- Никола де Мария.

- М. Мерц.

- Сандро Киа.

- Омар Галлиани.

- Карло Мария Мариани.

- Луиджи Онтани.

- Мимо Паладино.

Йозеф Бойс

Этот немецкий художник родился в 1921 году. Йозеф Бойс – яркий представитель течения «постмодернизм» в живописи. Картины и арт-объекты этого художника стремятся выставлять у себя все музеи современного искусства. Талант к рисованию проявился у Йозефа в детстве. С ранних лет он занимался живописью и музыкой. Неоднократно бывал в мастерской художника Ачиллеса Муртгата. Ещё будучи школьником, Й. Бойс прочитал большое количество книг по биологии, искусству, медицине и зоологии. С 1939 года будущий художник совмещал учёбу в школе с работой в цирке, где он ухаживал за животными. В 1941 году, после окончания школы, он ушёл добровольцем в Люфтваффе. Сначала он служил радистом, затем стал задним стрелком на бомбардировщике. Во время войны Йозеф много рисовал и стал серьёзно задумываться о карьере художника. В 1947 году Й. Бойс поступил в Академию художеств, в которой после преподавал и получил звание профессора. В 1974 году он открыл Свободный университет, куда мог поступить учиться каждый желающий без ограничений по возрасту и без вступительных экзаменов. Его живопись представляла собой рисунки акварелью и свинцовым штифтом с изображением разных животных, походившие на наскальные росписи. Также он был скульптором и творил в стиле экспрессионизма, на заказ ваял надгробия. Скончался Йозеф Бойс в 1986 году в Дюссельдорфе.

Франческо Клементе

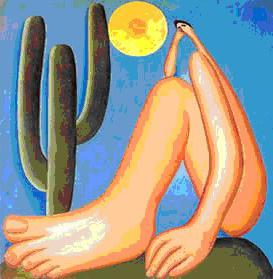

Ещё один известный во всём мире представитель стиля «постмодернизм» в живописи — итальянский художник Франческо Клементе. Он родился в Неаполе в 1952 году. Первая выставка его работ состоялась в Риме, в 1971 году, ему тогда было 19 лет. Художник много путешествовал, бывал в Афганистане, в Индии. Его женой стала театральная актриса. Франческо Клементе обожал Индию и бывал там очень часто. Ему настолько полюбилась культура этой страны, что он даже сотрудничал с индийскими миниатюристами и мастерами по изготовлению бумаги – рисовал миниатюры гуашью на бумаге ручной работы. Известность художнику принесли картины, на которых были изображены эротические образы зачастую изуродованных частей тела человека, многие его творения были выполнены им в очень насыщенных тонах. В начале 80-х годов ХХ века он написал серию картин маслом. В 90-е годы ХХ века он стал работать в новой для себя технике – восковая фреска. Работы Ф. Клементе принимали участие в большом количестве выставок в разных странах. Самыми убедительными его работами считаются те, в которых он передаёт своё собственное настроение, свои душевные терзания, фантазии и увлечения. Одна из последних его выставок проходила в 2011 году. Франческо Клементе по сей день живёт и работает в Нью-Йорке, но часто посещает Индию.

Сандро Киа

Ещё один итальянский художник, который представляет постмодернизм в живописи. Фото одной из работ Сандро Киа продемонстрировано в данной статье.

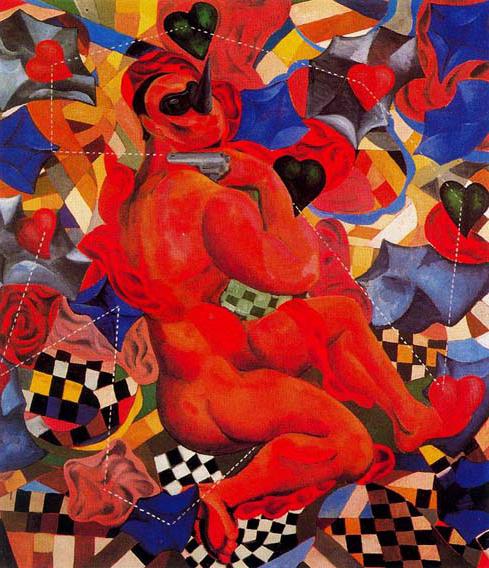

Он не только художник, он также график и скульптор. Известность пришла к нему в 80-е годы ХХ века. Родился Сандро Киа в Италии в 1946 году. Образование получил в родном городе, Флоренции. После учёбы много путешествовал, искал для себя идеальное место жительства, в результате своих поисков в 1970 году стал жить в Риме, а в 1980 г. переехал в Нью-Йорк. Сейчас С. Киа живёт то в Майами, то в Риме. Работы художника начали выставлять как в Италии, так и в других странах – в 70-х годах. У Сандро Киа свой художественный язык, который наполнен иронией. В его работах яркие насыщенные цвета. Многие его картины изображают мужские фигуры героического вида. В 2005 году президент Италии наградил Сандро Киа золотой медалью за вклад в развитие культуры и искусства. Огромное количество картин художника находится в музеях Германии, Японии, Швейцарии, Израиля, Италии и других стран.

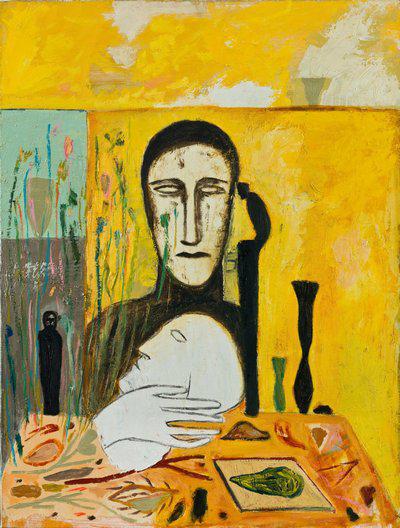

Миммо Паладино

Итальянский художник-постмодернист. Родился в южной части страны. Окончил колледж искусств. В возрождении изобразительного искусства в 70-х годах он играл одну из ведущих ролей. В основном работал в технике темперной фрески. В 1980 году в Венеции его работы были впервые представлены на выставке, в числе картин других художников-постмодернистов. Среди них были такие имена, как Сандро Киа, Никола де Мария, Франческо Клементе и других. Через год художественным музеем города Базеле была организована персональная выставка картин Миммо Паладино. Затем было ещё несколько персоналий в других городах Италии. Помимо написания картин, художник был скульптором.

Свои первые работы он изваял в 1980 году. Его скульптуры обрели популярность практически сразу. Они были выставлены в Лондоне и в Париже в самых престижных залах. В 90-е годы Миммо создал свой цикл из 20 белых скульптур, выполненных в смешанной технике. Художник получил звание почётного члена Королевской Академии художестве в Лондоне. Также М. Паладино является автором декораций к спектаклям театров Рима и Аргентины. Живопись в жизни Миммо играла ведущую роль.

Постмодернизм в искусстве

История появления Постмодернизма в искусстве:

Постмодернизм явился результатом отрицания отрицания. В свое время модернизм отверг классическое, академическое искусство и обратился к новым художественным формам. Однако по прошествии множества лет сам стал классикой, которая привела к отрицанию традиций модернизма и возникновению нового этапа художественного развития в образе постмодернизма, провозгласившего возврат к предмодернистским формам и стилям на новом уровне.

Постмодернизм (фр. postmodernisme — после модернизма) — термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины XX века: он употребляется для характеристики комплекса стилей в художественном искусстве.

Постмодерн — состояние современной культуры, включающее в себя пред-постнеклассическую философскую парадигму, до-постмодернистское искусство, а также массовую культуру этой эпохи.

В начале ХХ века классический тип мышления эпохи модерна меняется на неклассический, а в конце века — на постнеклассический. Для фиксирования ментальной специфики новой эпохи, которая кардинально отличалась от предшествующей, требуется новый термин. Современное состояние науки, культуры и общества в целом в 70-е годы прошлого века было охарактеризовано Ж.-Ф. Лиотаром как «состояние постмодерна». Зарождение постмодерна проходило в 60-70-е гг. ХХ века, оно связано и логически вытекает из процессов эпохи модерна как реакция на кризис её идей, а также на так называемую смерть супероснований: Бога (Ницше), автора (Барт), человека (гуманитарности).

Особенности Постмодернизма в искусстве:

Сформировавшись в эпоху преобладания информационных и коммуникационных технологий, теоретических знаний, широких возможностей выбора для каждого индивида, постмодернизм несет на себе печать плюрализма и терпимости, в художественном проявлении вылившихся в эклектизм. Его характерной особенностью стало объединение в рамках одного произведения стилей образных мотивов и приемов, заимствованных из арсенала разных эпох, регионов и субкультур. Художники используют аллегорический язык классики, барокко, символику древних культур и первобытных цивилизаций, творя на этой основе собственную мифологию, соотнесенную с личными воспоминаниями автора. Произведения постмодернистов представляют собой игровое пространство, к котором происходит свободное движение смыслов – их наложение, перетекание, ассоциативная связь. Но включив в свою орбиту опыт мировой художественной культуры, постмодернисты сделали это путем шутки, гротеска, пародии, широко используя приемы художественного цитирования, коллажа, повторения.

Идя по пути свободного заимствования из уже существовавших и существующих художественных систем, постмодернизм как бы уравнивает их в правах, значимости и актуальности, создавая единое мировое культурное пространство, охватывающее всю историю духовного развития человечества.

Мастера Постмодернизма:

Сандро Киа, Франческо Клементе, Мимо Паладино, Карло Мария Мариани, Убальдо Бартолини, Луиджи Онтани, Омар Галлиани, Никола де Мария и другие.

Примеры картин и скульптур в стиле Постмодернизм:

Роберт Раушенберг.«Велосипеды».Берлин.Германия.1998.

Paul Salvator Goldengreen.The Painter Prince.

«Щенок» Джеффа Кунса.

ПОСТМОДЕРНИЗМ • Большая российская энциклопедия

ПОСТМОДЕРНИ́ЗМ (постмодерн), широкое течение в культуре 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. (в философии, гуманитарных науках, искусстве и литературе), преим. в странах Европы и Сев. Америки. В отличие от модернизма с его программной установкой на новизну, П. обращается к культурному наследию прошлого как объекту игрового освоения, иронич. цитирования и ситуационного переосмысления (при включении его в разнообразные контексты), источнику стилизации и эклектич. комбинирования его форм.

Термин «П.», появившийся в 1870-х гг. у англ. художника Дж. У. Чапмана для обозначения живописи после импрессионизма, фигурирует затем в работе нем. писателя и философа Р. Панвица «Кризис европейской культуры» («Die Krisis der europäischen Kultur», 1917), позднее у исп. литературоведа Ф. де Ониса (1934) и обретает обобщённый социокультурный смысл в «Постижении истории» («A study of history», vol. 8, 1954) А. Тойнби («эпоха постмодерна», наступившая после франко-прусской войны 1870–71). Широкое распространение получил после публикации книги Ч. Дженкса об архитектуре П. («The language of post-modern architecture», 1977).

Первой основательной попыткой филос. осмысления П. стала книга Ж. Ф. Лиотара «Состояние постмодерна» («La condition postmoderne», 1979, рус. пер. 1998). Лиотар констатировал конец эпохи «великих повествований» («метанарративов» – метафизич., социально-филос. и т. п. «текстов», претендующих на универсальное значение), которые служили глобальной репрезентацией и легитимацией человеческой истории (концепции прогресса, социальной эмансипации, коммунизма и т. п.) и сменились в эпоху информационного общества множеством отд. «дискурсов», «малых повествований», не сводимых друг к другу «языковых игр» (в духе Л. Витгенштейна).

В концепции деконструкции, разработанной Ж. Деррида, отвергаются классич. логоцентризм, мышление бинарными оппозициями и чётко очерченными понятиями, вообще любое притязание на установление некоего конечного смысла созданного автором текста. Последний оказывается полем потенциально разноречивых и амбивалентных значений, и деконструкция – одновременно «деструкция» и «реконструкция» (разборка и сборка) – предполагает выявление этих неочевидных значений и внутр. противоречивости текста, а также следов его интерпретации в истории культуры. Понятие деконструкции получило широкое распространение в постмодернистской философии, легло в основу лит.-критич. методологии йельской школы (П. де Ман, Х. Блум и др.).

В описанном Ж. Бодрийяром феномене гиперреальности – создаваемой средствами массовой информации виртуальной реальности, в которой исчезает различие между реальным и воображаемым, – центр. место занимают понятия симуляции и симулякра. Симулякр – репрезентация несуществующего, знак без означаемого (референта), «копия без оригинала» – в эстетике П. играет роль, аналогичную понятию худож. образа в классич. эстетике.

Традиц. замкнутой «древовидной» структуре знания с его бинарными оппозициями и жёсткой иерархич. организацией Ж. Делёз и Ф. Гваттари противопоставили т. н. ризому – открытую полиморфную «клубневую» систему, не имеющую фиксированного центра и «ветвящуюся» во всех направлениях. Деструкции были подвергнуты такие основополагающие понятия европ. философии, как «бытие», «смысл» (критика «идеологии истины» с её разграничением истины и знания у Р. Рорти) и т. п. «Субъект» перестаёт быть центром (идея смерти «автора» у Р. Барта и М. Фуко), и его место занимают безличные структуры, принципу «тождества» («идентичности») противопоставляется категория «различия».

В работе амер. исследователя Ф. Джеймсона (р. 1934) «Постмодернизм, или Логика культуры позднего капитализма» («Postmodernism, or The cultural logic of late capitalism», 1991) содержится масштабное описание социальных, антропологич. и эстетич. аспектов П. как глобального социокультурного феномена. С утратой традиц. типов идентичности (в т. ч. автономного субъекта эпохи классич. капитализма) в деклассированном обществе потребления исчезает различие между «высокой» и массовой культурой, постулированное экзистенциализмом различие между «подлинным» и «неподлинным» и т. п. Джеймсон отмечает в П. отсутствие «глубины», общую тенденцию к «поверхностности», угасание активного чувства истории (и как надежды, и как памяти) в переживании «перманентного настоящего», преобладание синхронного пространства над временем, перевес визуального над вербальным с распространением новых коммуникативных технологий (прежде всего телевидения с его «Ниагарой визуальной трескотни»).

В целом для П. характерно смешение разл. жанров и дискурсов, включение в науч. и филос. тексты таких приёмов иск-ва и лит-ры, как элементы повествования, монтаж и коллаж, аллюзии и метафоры, контекстуальные разрывы и т. п.

В новейшей социологич. лит-ре термин «постмодерн» нередко употребляется для обозначения эпохи, приходящей на смену модерну, индустриальному обществу и знаменующей собой конец начатого в Новое время «проекта современности», развёртывавшегося в процессе модернизации. Вместе с тем многие исследователи считают данный период новой фазой модерна – «текучей» современностью, «поздним», «незавершённым», «радикализированным» модерном и т. п. (З. Бауман, Ю. Хабермас, У. Бек, Э. Гидденс и др.). Наряду с этим для характеристики специфич. аспектов социального развития на рубеже 20–21 вв. используются понятия: постиндустриальное общество, информационное общество, общество потребления, общество риска, общество «сетевых структур» и т. п.

Постмодернизм в литературе

Постмодернизм в литературе оформился в 1960-е гг., в значит. степени развив поэтич. достижения авангардизма, в особенности сюрреализма и абсурда театра. На становление лит-ры П. заметное влияние оказал постструктурализм с присущими ему принципиальным антидогматизмом и критикой любых идеологий (именуемых структурами, мифологиями или концептами). Для лит-ры П., принципиально противопоставившей себя всем худож.-идеологич. языкам, претендовавшим на реалистич. отображение жизни, характерно представление о тексте как единственной модели реальности, а также рефлексия по поводу способов его создания, призванная продемонстрировать условность природы повествования и потенциальное множество равнозначных сюжетных решений (романы Дж. Фаулза, А. Роб-Грийе, Ф. Соллерса, Дж. Барта и др.). Центр. приём лит-ры П. – ирония: произведение задумывается (в соответствии с принципом интертекстуальности) как игра с читателем, который должен распознать скрытые или явные аллюзии, цитаты и реминисценции, а также разработать собственную, часто нелинейную, стратегию чтения, иллюстрирующую принцип бесконечности интерпретаций и пародирующую поиски объективно отсутствующего смысла («Хазарский словарь» и «Внутренняя сторона ветра» М. Павича; «62. Модель для сборки» Х. Кортасара, и др.). Пристрастие к парадоксальным сюжетным ситуациям, алогизму и гротеску, стремление к фрагментарности и хаотичности повествования, к смешению стилей и жанров, реального и фантастического, серьёзного и комического, к размыванию границ между высоким искусством и массовой литературой, присущие писателям-постмодернистам, нередко сочетаются с обращением к мифу с целью обнажения глубинных основ культуры (Г. Гарсия Маркес и лат.-амер. магический реализм), а также критики примитивности человеческого мышления в постиндустриальном обществе (Ж. Перек, М. Уэльбек, Ф. Бегбедер и др.). Характерные особенности лит-ры П. нашли яркое воплощение в произведениях Т. Пинчона, У. Берроуза, Д. Бартелма, К. Воннегута, И. Кальвино, У. Эко, позднего В. В. Набокова (романы «Бледный огонь», 1962, «Ада», 1969), В. В. Ерофеева, Э. В. Лимонова, В. О. Пелевина, В. Г. Сорокина, Д. А. Пригова, Саши Соколова, В. А. Пьецуха и др.

Постмодернизм в архитектуре

Постмодернизм в архитектуре – направление, возникшее во 2-й пол. 1960-х гг. как реакция на господство модернизма, унифицированность его формального языка и равнодушие к градостроит., историч. и др. контекстам проекта. Нацеленности модернизма на «конструирование» будущего приверженцы П. противопоставили опору на традицию, а рациональности – внимание к эмоциональному воздействию архитектуры. Для П. характерны интерес к градостроит. ситуации, стилевой плюрализм (использование любых стилей прошлого, зачастую – соединение «несовместимых» материалов и историч. мотивов в одном проекте), учёт реальных потребностей заказчика и населения в целом (создание обществ. пространств, использование разных цветов и масштабов вместо «серой» и единообразной застройки). Работы архитекторов-постмодернистов отличают игровое начало и ирония, а также метафоры и символы (в первую очередь работы А. Росси), «театральность» языка (напр., постройки Р. Бофилла 1970–1980-х гг. в Париже и его окрестностях).

Теоретич. базу архит. П., включающую комплексную критику модернизма, заложили Р. Вентури [«Сложность и противоречия в архитектуре» («Complexity and contradiction in architecture», 1966) и «Уроки Лас-Вегаса» («Learning from Las Vegas», 1972, совм. с Д. Скотт-Браун и С. Айзенуром)] и Ч. Дженкс [«Язык архитектуры постмодернизма» («The language of Post-Modern architecture», 1977, рус. пер. 1985)].

М. А. Белов, С. М. Бархин. Японский дом сегодня, или жилище островитянина. Конкурсный проект. 1987–89.

Амер. архитекторы Ч. Мур, М. Грейвс, Ф. Джонсон, Р. Стерн, в меньшей степени Р. Вентури разрабатывали наиболее «ироничный» и игровой вариант П. («поп-архитектура», элементы китча) с ярко выраженной коммерч. составляющей: заметные, оригинальные постройки рассматривались их заказчиками как разновидность рекламы (напр., постройки Грейвса, А. Исодзаки во Флориде для компании «Disney»). В Европе сформировалось т. н. неорационалистич. направление П. (А. Росси, М. Ботта, О. М. Унгерс, Й. П. Кляйхус), а также «необарокко» (П. Портогези) и «неоклассицизм» (Л. Крие и мн. др. архитекторы из числа традиционалистов). Свободное формообразование в русле П. отличает творчество Х. Холляйна, Г. Пейхля, Дж. Стерлинга. В СССР П. были близки В. В. Лебедев, Л. Н. Павлов, мастера т. н. бумажной архитектуры кон. 1970-х – 1980-х гг. А. С. Бродский, И. В. Уткин, Ю. И. Аввакумов, М. А. Белов, С. М. Бархин и др.

Т. Фаррелл. Административное здание «Воксхолл-Кросс» в Лондоне. 1994.

Это направление, которое также можно воспринимать как условный «стиль», сошло со сцены к сер. 1990-х гг., хотя постройки в его русле продолжают появляться и в 2010-е гг., как правило, в регионах, далёких от центров актуального архит. творчества, или же в рамках типов, им мало затронутых (напр., торговые комплексы). Значительно более устойчивым оказался разработанный П. подход к градостроительству: квартальная застройка и сформированный фронт улицы (при этом первые этажи зданий отводятся под магазины и др. объекты инфраструктуры) взамен модернистской свободной постановки архит. объёмов; смешанная типология зданий и многофункциональность гор. среды вместо свойственного предшествующему периоду функционального зонирования. Эти принципы сохраняют значимость по сей день, так же как и идея об оптимальности среднеэтажной застройки. В сфере дизайна к П. относят работы итал. группы «Мемфис», Р. Вентури, М. Грейвса.

В широком смысле под архитектурой П. порой понимают всю совокупность направлений, возникших «после модернизма» (т. е. начиная с сер. 1960-х гг.), включая также деконструктивизм, хайтек, неомодернизм, нелинейную архитектуру и т. д.

Постмодернизм в изобразительном искусстве

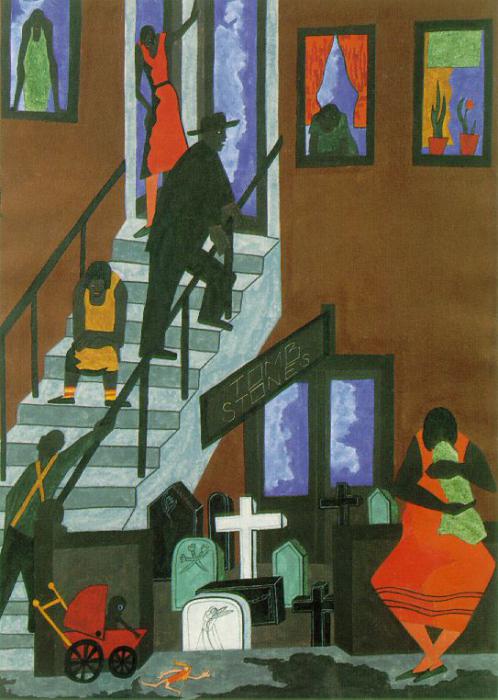

Термин «П.» стал применяться с 1970-х гг. Его первым проявлением стал поп-арт, инкорпорировавший в собств. худож. систему «имиджи» популярной культуры и тем самым преодолевший разрыв между культурой массовой и элитарной. В нач. 1980-х гг. произошло «возвращение» к живописи; вновь стали высоко цениться такие её свойства, как миметич. образность, эмоциональность, чувственные качества красочной массы (богатая фактура и насыщенность цветовыми оттенками). Две междунар. выставки («Новый дух в живописи» в Лондоне, 1981, и «Дух времени» в Зап. Берлине, 1982) выявили направления, стремившиеся соединить разнородные пласты культуры, интегрировать в одном произведении актуальную реальность и миф, образы классич. шедевров и уличные граффити. К наиболее заметным течениям П. относятся неоэкспрессионизм («новые дикие») в Германии, итал. трансавангард, «свободная фигуративность» во Франции (Ж. М. Альберола, Ж. Ш. Бле, Ф. Буарон, Р. Комба), нео-поп, «новый образ» и «плохая живопись» в США [Дж. Кунс, Р. Лонго, Д. Салле (Салл), Э. Фишль, Дж. Шнабель (Шнабел)]; сюда же можно отнести гиперреализм, творчество амер. художников-граффитистов К. Харинга и Ж. М. Баския (Баскиа). Участники итал. группы «Pittura colta» («просвещённая живопись»; известна также под назв. «неоманьеризм» – К. М. Мариани, А. Абате и др.) стремились к точному воспроизведению техники, стилистики академич. живописи, выявляя театральность аллегорич. сюжетов, изложенных языком иллюзионизма. Произведения П. организуются как поле взаимодействия разл. стилевых приёмов и тематич. мотивов – вследствие их пересечения образуются многоуровневые сетки, в пространстве которых происходят их свободные перетекания, ассоциативные сцепления, слияния в разные смысловые блоки. Реминисценции, перефразирование известных картин, также прямое цитирование и заимствования (т. н. апроприации) стали характерными свойствами П. в живописи, а затем и в др. видах иск-ва (скульптура, инсталляция, видео-арт, фотоискусство).

В рос. иск-ве аналогией европ. и амер. П. в 1970–80-е гг. было творчество сформировавшихся в рамках андерграунда мастеров моск. апт-арта, концептуального искусства, соц-арта, «новых художников» в С.-Петербурге и др.

Постмодернизм в кино

Черты П. начали проявляться уже в фильмах представителей франц. «новой волны» – Ж. Деми («Лола», 1961), Ж. Л. Годара («Жить своей жизнью», 1962), А. Варда («Счастье», 1965) и др., для которых характерны рефлексии, связанные с вторжением в жизнь массовой культуры. Постепенный переход от модернизма, доминировавшего в кинематографе 1960-х гг., к П. особенно заметен в творчестве М. Антониони: тема исчезающей реальности в фильмах «Приключение» (1960) и «Затмение» (1961), освоение пластов поп-арта и молодёжной контркультуры, а также феномен подмены жизни её рекламно-медийной имитацией в картинах «Фотоувеличение» («Blow up», 1967) и «Забриски Пойнт» (1970). Заметный вклад в формирование П. на Западе внесли режиссёры, эмигрировавшие из стран социализма: Р. Полански, М. Форман, позднее – А. С. Кончаловский. Постмодернистский дискурс окончательно оформился в кинематографе 1970–80-х гг.: С. Кубрик и П. Гринауэй – в Великобритании; Ф. Ф. Коппола, Дж. Уотерс, М. Скорсезе, Б. Де Пальма – в США; С. Леоне – в Италии, А. Каурисмяки – в Финляндии, П. Альмодовар – в Испании, а также представители т. н. нового барокко во Франции – Л. Бессон, Ж. Ж. Бенекс, Л. Каракс. При широком диапазоне худож. установок, граничащих с пародией и китчем, их объединяют общие черты: деидеологизация, тотальная ирония, стирание границ между «высоким» и «низким», внедрение в структуру фильмов эстетики рекламы, обилие культурных и кинематографич. цитат. В противовес своим предшественникам эпохи модернизма большинство режиссёров П. отвергают культ авторства, а в качестве критериев ценности фильма выдвигают зрелищность, тревожное ожидание чего-то неизвестного («саспенс») и т. п. В. Вендерс в своих меланхолических «road movie» (фильмах-путешествиях) развивал начатую Антониони тему исчезновения реальности, дополняя её мыслью о смерти кино; его последователем стал канад. режиссёр арм. происхождения А. Эгоян («Экзотика», 1994).

В 1980–90-е гг. П. оставил глубокий отпечаток в амер. жанровом кино («Молчание ягнят» Дж. Демми, 1991; «Семь» Д. Финчера, 1995), ярко проявился в фильмах Д. Линча, пришедшего в зрелый период к эстетике «неоварварства»: поэтизация инфантильной поп-культуры амер. провинции в виде мистич. сказки. Др. представитель «поэтического» П. – Т. Гиллиам причудливо соединяет реальность, фантазию и китч («Бразилия», 1985; «Король-рыбак», 1991). Постмодернистскую интерпретацию классич. амер. мифологии дали Дж. Джармуш («Чужероднее рая», 1984; «Мертвец», 1995), братья Дж. Д. и И. Дж. Коэн («Бартон Финк», 1991; «Фарго», 1996).

В 1990-е гг. достижениями кинематографа П. стали «Подполье» Э. Кустурицы (1995), «Рассекая волны» Л. фон Триера (1996), «Всё о моей матери» Альмодовара (1999). Эстетику П. использовали Н. С. Михалков («Очи чёрные», 1987; «Утомлённые солнцем», 1994), кит. режиссёры Цай Минлян («Река», 1996) и Вонг Карвай («Любовное настроение», 2000), позднее – мекс. режиссёр Г. дель Торо («Лабиринт фавна», 2006). Сформулированная во 2-й пол. 1990-х гг. Триером концепция «Догмы», противостоявшая как модернизму, так и П., явилась попыткой вернуть целомудрие и аскетизм раннего кино. В целом кинематограф 2000–10-х гг., не отвергая накопленный П. опыт, всё чаще возвращается к классич. эстетике.

Постмодернизм в театре

Отправной точкой для постмодернистской рефлексии стали А. Арто и его концепция «Театра жестокости». С сер. 20 в. рождались теории о «конце репрезентации» и «кризисе миметизма» (Ж. Деррида), концепции «энергетического театра» (Ж. Ф. Лиотар), «театра без спектакля» (К. Бене), «постдраматического театра» (Х. Т. Леман), подмены актёрского мастерства теорией «перформативного поведения» (Э. Барба) и т. д. Для театра П. характерны интертекстуальность, коллажность, полистилистика и плюрализм, пастиш, двойной код, деконструкция и т. п. Черты постмодернистского театра нашли яркое выражение в деятельности «Ливинг-тиэтр», Е. Гротовского, Т. Кантора, Барбы, Р. Уилсона, А. Мнушкиной, П. Шеро, Р. Лепажа, Т. Судзуки и др. «Праздничность», родственная спортивным играм и развлечениям, свободная компиляция ставших классическими театральных «текстов» (от драматургии до пластического и звукового оформления), игра отнюдь не всегда читаемыми зрителем и осознанными автором цитатами, отсутствие строго выведенной сюжетной линии, постоянная трансформация характеров, вербатим, апелляция к образам массовой культуры параллельно «игре в классику» – всё это присутствует в театре постмодернизма.

Новейшая драматургия (С. Шепард, Т. Стоппард, М. Павич и др.) породила новый тип героя и новые амплуа (напр., «посторонний») и – при установке на уничтожение границ между традиционно понимаемыми видами и родовыми особенностями оперы, танца, драмы и музыки – способствовала образованию новых театральных жанров.

Характерными чертами постмодернистского спектакля можно считать ослабление режиссёрской воли в организации смысла представления, выдвижение на первый план сценографа и хореографа, стремление подменить катарсис трансом, «узнавание» и сопереживание персонажам – критич. позицией зрителя.

В СССР с 1960-х гг. П. существовал преим. как пародийное отражение в худож. творчестве жёсткой офиц. идеологич. схемы. Как эпохальные в манифестации новой театральности и постмодернистские по проблематике, поэтике, мощи звучания и силе резонанса выделяются спектакли таких разных режиссёров, как А. А. Васильев и Р. Г. Виктюк. На рубеже 20–21 вв. П. периодически возникает в качестве интерпретационного кода в деятельности рос. режиссёров Б. Ю. Юхананова, Клима (В. А. Клименко), В. В. Мирзоева, А. А. Могучего, И. Н. Ларина, А. В. Слюсарчука, в спектаклях «Инженерного театра АХЕ» и др.

Постмодернизм в музыке

Проявления П. в музыке кон. 20 – нач. 21 вв. чаще всего связывают с осмыслением и переоценкой ценностей авангардизма сер. 20 в. (иначе называемого авангардом-II, новейшей музыкой). Реакцией на сериализм, неконтролируемую алеаторику, эстетику «инструментального театра», хеппенинг, эксперименты в области конкретной музыки, электронной музыки явилось тяготение к «новой простоте» (В. Рим в Германии). Ряд композиторов 1970–80-х гг. ощутили потребность вернуться к более традиц. языку, эмоциональной непосредственности, естественности высказывания, не боясь обвинений в эпигонстве и эклектике (наиболее радикально этот поворот осуществили В. И. Мартынов, К. Пендерецкий, А. Пярт, В. В. Сильвестров и представители амер. минимализма). Историзация сознания композиторов (примерно с кон. 1960-х гг.), наоборот, выразилась в тенденции к «новой сложности» (Б. Фернихоу в Великобритании), в обильном цитировании заимствованного муз. материала, в частности в технике коллажа (поздний Д. Д. Шостакович, Р. К. Щедрин, Л. Берио и др.) и в полистилистике (А. Г. Шнитке). Вместе с тем П. как эстетич. программа (в том смысле, как этот термин вошёл в философию, лит-ру, изобразит. иск-во и кино) практически не коснулся музыки, где ценностная вертикаль и приверженность худож. канону (традиционному или искомому в историч. перспективе) сохраняют своё значение. На этом основании ряд рос. исследователей (Т. В. Чередниченко, В. Н. Холопова) считают термин «П.» неприменимым к музыке.

«Чем модерн отличается от постмодерна? Почему такое название?» – Яндекс.Кью

Под термином Модерн чаще всего понимается исторический период, совпавший с началом Нового времени (будем считать, что это период после Средневековья). Слово «модерн» к этой эпохе применяют потому, что ее главной чертой считается непрерывная модернизация, стремление к новому, к быстрым изменениям — в противовес традиционалистским эпохам с их медленным историческим развитием. Она характеризуется процессами развития общества: индустриализацией, научным прогрессом, победой капитализма, становлением гражданского общества. И развитием вытекающих идей: гуманизм, индивидуализм, рационализация, утверждение прогресса в познании и в различных областях общественной жизни, стремление к системной организации и к централизму в социальной, экономической и политической жизни общества и т.д.

Постмодерн — понятие новой социокультурной реальности, обладающей определенными признаками, которые были выделены философами второй половины ХХ века Жаком Бодрияром, Жилем Дилезом, Мишелем Фуко, Жаном-Франсуа Лиотаром. Постмодернистское видение мира опирается на позиции герменевтики, т.е. мир – это текст. Подробнее можно прочиать, например, в работах: » Символический обмен и смерть» (1976), «Симулякры и симуляции» (1981), «Ризома» (1976), «Состояние постмодерна» (1979). «Пост» — означает «после», но не разрывает с предыдущей эпохой. То есть между понятием модерна и постмодерна существует тесная связь, в которой философы постмодернисты обнажают проблематику развития эпохи, выделяя такие черты:

- Плюрализм, отсутствие какого-либо единого начала и универсальных предпосылок. Ни в познании, ни в культуре, ни в человеческом мире нет никаких интегрирующих идей. Всякое единство носит «репрессивный» характер и связано с тоталитаризмом, любая форма которого должна быть отвергнута;

- Неспособность человека познать и изменить мир и порядок вещей. Любые наши проекты и преобразования действительности обречены на провал;

- Отказ от попыток привести мир в систему, ибо он не поддается никакой систематизации и не вмещается ни в какие схемы. События всегда идут впереди теории;

- Отказ от мышления посредством оппозиций и утверждение мышления «вне оппозиций»: субъект – объект, целое – часть, внутреннее – внешнее, центр – периферия, власть – подчинение и т. д.;

- Распад субъекта как центра познания и утверждение децентрации, то есть отрицание центра как такового;

- Представление мира и культуры как совокупности текстов. Текст как репрезентация реальности. А поскольку ни одно истолкование текста не может претендовать на признание всеми, то и «истинность» смысла текста быть в принципе не может;