Резные изделия из дерева в культуре Троице-Сергиевой Лавры нового времени

Художественные изделия из дерева находили разнообразное применение в богослужебной и бытовой практике Троице-Сергиевого монастыря как в эпоху средневековья, так и в Новое время.

Опись имущества Троице-Сергиевой Лавры 1908 г. (последняя по времени создания) зафиксировала и элементы храмового убранства, и предметы личного благочестия, и изделия богослужебного назначения.

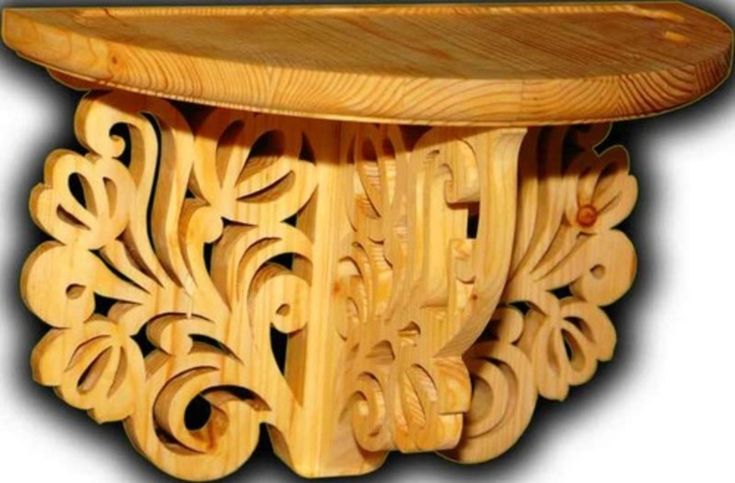

Резные двери в Серапионову палату Троицке-Сергиевой Лавры

работы троицких мастеров

На самом деле, можно говорить лишь об упоминании предметов из дерева в монастырских документах, так как их общее количество и соотношение с предметами, изготовленными из других материалов, является крайне незначительным. Сложившаяся ситуация объясняется разными факторами, в том числе и спецификой учета монастырского имущества. Строго отслеживались только драгоценные по материалу или исторической значимости вещи.

Однако, как показывает практика, предметы из дерева имели более широкое распространение в монастырском обиходе по сравнению с картиной, реконструируемой по документам. В Сергиево-Посадском музее-заповеднике хранится небольшая коллекция резных деревянных иконок, крестов, других предметов церковного характера XVIII — начала XX в., происходящих из Троице-Сергиевой лавры и не нашедших отражения в документах учета обители.

Предметов богослужебного назначения из дерева в коллекции всего несколько единиц. И, вероятно, их следует рассматривать как довольно случайные явления в обиходе Троицкого монастыря.

Наибольший интерес для исследования представляют евлогии. Памятные реликвии, полученные непосредственно в местах поклонения христианским святыням, являлись личным имуществом монахов, хранились в кельях, а после смерти владельца передавались другому иноку.

Издревле и в самом Троице-Сергиевом монастыре продавали и раздавали в благословение верующим памятные изделия местного производства. Но в XVIII в. резных изделий из дерева в ассортименте троицких евлогий не было. Первое упоминание в архивных документах о продаже мелких образов и крестов кипарисных относится к 1815 г.

По назначению резные изделия из дерева, заготовляемые Лаврой в XIX в. для благословения многочисленных паломников, можно разделить на две группы. Это маленькие нательные кресты и более крупные по размеру иконки, кресты и складни. Первые появились как раз в начале XIX в. и изготовлялись иноками и служителями монастыря. Позже их в огромном количестве поставляли самые разные по своему социальному статусу и месту проживания ремесленники.

С конца 1820-х годов в большом количестве закупаются резные на кипарисе образки, кресты, складни «станкового типа». Поставщиками этой продукции были жители окрестных селений. Наиболее известными среди них являются представители династий резчиков Хрустачевых и Цырульниковых.

В 50—60-е годы XIX в. резные образа на кипарисе «четырех сортов» делали и в Лавре. Небольшая группа резчиков состояла из послушников, штатных служителей и мальчиков, обучавшихся ремеслу. В общем объеме аналогичных изделий продукция лаврских мастеров занимала незначительное место.

Имеющиеся в коллекции резные на кипарисе иконки местного производства дают представление о сюжетном ассортименте, характерных приемах резьбы и в тоже время демонстрируют разный уровень исполнительского мастерства.

Появление деревянных резных крестов и иконок в обители преподобного Сергия в начале XIX в. можно объяснить формировавшимися в то время в обществе идеями обращения к прошлому как истине, как образцу для подражания. Дерево — самый древний и самый распространенный материал Руси, в его простоте изначально заложена идея нестяжательства, дерево — материал ремесла Афона и Киево-Печерской лавры.

Таким образом, в эпоху Нового времени деревянные изделия занимают в культуре Троице-Сергиевой лавры свою определенную нишу — памятную. Это евлогии, принесенные сюда иноками из паломнических странствий, и благословения самого монастыря. Но можно попытаться рассмотреть и оценить эти небольшие образки и крестики с точки зрения символического содержания как материального воплощения традиций аскетической монашеской культуры.

Источник: Материалы III международной конференции «Троице-Сергиева Лавра в истории, культуре и духовной жизни России.» Тезисы докладов. 25-27 сентября 2002 г. — Сергиев Посад, 2002.

— Сергиев Посад, 2002.

STSL.Ru

Теги: мастерские Лавры

13 апреля 2019

Поделиться

Артефакты являются достоянием народа, и подходить к этому вопросу следует ответственно — «Ингушетия» — интернет-газета

Цори занимало в XIX столетии одно из ведущих мест по материально-культурному развитию в Ассинском ущелье. В период позднего Средневековья Цори было своего рода духовным, экономическим и политическим центром всей округи. Ремесленники и мастера, учёные люди и зодчие Цори славились своим искусством на всю округу. Подтверждением тому стала недавняя находка, обнаруженная после обвала одного из склепов на обрывистом берегу реки. Об этом сотрудникам музея-заповедника стало известно по телефонному звонку одного из потомков основателей этого комплекса. Прибыв на место происшествия, работники учреждения обнаружили большое количество человеческих останков и предметов быта.

Директор Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея заповедника Ильяс Мальсагов отметил, что во время планового обхода за несколько дней до обрушения никаких изменений и нарушений не было зафиксировано, а уже во время выездной инспекционной поездки к башенному комплексу Цори был зафиксирован факт обрушения части наземного склепа, после чего сотрудники музея-заповедника скоординировали дальнейшую работу с привлечением, в том числе, и представителей тейпа Цхьорой, в связи с необходимостью принятия экстренных мер. По результатам проведенных работ было захоронено 218 человеческих тел, проведены мероприятия по сохранению и архивации найденного материала, составлен соответствующий акт технического состояния наземного склепа и произведена фото- и видеосъемка.

По результатам проведенных работ было захоронено 218 человеческих тел, проведены мероприятия по сохранению и архивации найденного материала, составлен соответствующий акт технического состояния наземного склепа и произведена фото- и видеосъемка.

«Без преувеличения, это резонансное событие, и исследователям есть над чем поработать, — говорит заместитель директора научного института, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. — Этнографический и этнологический материал, обнаруженный после обвала склепа, ещё раз подтвердил теорию о высокоразвитой цивилизации ингушского народа в период средневековья. Об этом писали исследователи разных времён, имелись и материальные свидетельства, подтверждающие эту теорию. Но музейные экспонаты оказались по разным причинам в музеях Владикавказа, Грозного, Санкт-Петербурга, зарубежья. Что-то, к сожалению, утеряно, что-то удалось сохранить. И вот новое свидетельство. Обнаружены изделия из металла, бронзы, серебра, разумеется, изделия из дерева, кожи и кости. Много орнаментальной информации мы видим в женской одежде, в обнаруженных головных уборах «курхарсах», на деревянных изделиях, на предметах быта. О развитом ремесленном производстве говорят инструменты по рукоделию, иглы, разнообразие ножниц и тому подобное, а назначение некоторых предметов ещё предстоит исследовать.

Много орнаментальной информации мы видим в женской одежде, в обнаруженных головных уборах «курхарсах», на деревянных изделиях, на предметах быта. О развитом ремесленном производстве говорят инструменты по рукоделию, иглы, разнообразие ножниц и тому подобное, а назначение некоторых предметов ещё предстоит исследовать.

Думается, это не последняя находка. Наш край таит в себе ещё много открытий. Но у нас катастрофически не хватает специалистов. Надо над этим работать, привлекать кадры, повышать уровень квалификаций молодых исследователей. Ведь даже самый, казалось бы, незначительный артефакт, уже не говорю о том обилии, что мы получили из этого склепа, может иметь огромную историческую значимость, а значит, требует особого подхода, требует привлечения специалистов разного уровня по археологическим работам, по реставрации, по сохранению памятников».

В свою очередь заместитель директора Республиканского археологического центра Умалат Гадиев отметил, что центр работает в этой зоне с 2018 года, и уже сформирована первая антропологическая экспедиция в зоне археологического ансамбля Цори, проведены небольшие работы в склеповых усыпальницах.

«Исследования подобных объектов для нас представляют большой интерес, — говорит он, — уже есть опыт изучения, есть план работы по этому материалу. Привлечены специалисты».

Одна из славных легенд, связанных с Цори, рассказывает о девушке-воине, храброй наезднице Могушке. По преданию, девушка командовала отрядом из шести с лишним десятков воинов-мужчин и устрашала врагов своей отвагой. После смерти в Цори, согласно легенде, для неё был построен трёхъярусный мавзолей, Могушка-каш. Хотя это не имеет прямого отношения к нашей теме, но версию об амазонках озвучила кандидат, профессор исторических наук Эльза Мужухоева.

«Это большая удача, что в связи с труднодоступностью склеп сохранился и донёс до нас значимые артефакты, — говорит она. — Но то, что все погребения женские, и детские, наталкивает на мысль, что этот склеп, может быть, был посвящён амазонкам. Об амазонках известно давно. О них писали многие учёные, в том числе и кавказовед Е. Крупнов, который предполагал их существование на Северном Кавказе, в частности на территории Ингушетии. А по останкам маленьких детей, так нам известно, что амазонки до какого-то возраста держали детей при себе, потом мальчиков отдавали отцам, а девочки оставались с ними. Об амазонках можно предположить и по тому, что там чисто с женскими предметами обихода, с украшениями, предметами труда и тому подобное, много оружия, сабли, наконечники стрел и т. д. Значит, женщины были воительницами».

А по останкам маленьких детей, так нам известно, что амазонки до какого-то возраста держали детей при себе, потом мальчиков отдавали отцам, а девочки оставались с ними. Об амазонках можно предположить и по тому, что там чисто с женскими предметами обихода, с украшениями, предметами труда и тому подобное, много оружия, сабли, наконечники стрел и т. д. Значит, женщины были воительницами».

Вопросов для исследователей непочатый край. Ну а прецедент с обнаружением богатого исторического наследия ингушского народа, открывающего многие страницы прошлого с новым видением, показал и слабые стороны. Об этом шла речь на совещании по вопросу проведения археологических раскопок в разрушенном склепе в селе Цори в резиденции Главы региона в Магасе с участием членов правительства региона, представителей Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, Археологического центра имени Евгения Крупнова, Государственной архивной службы и Управления культурного наследия правительства региона.

В частности, Глава Ингушетии отметил, что при возникновении чрезвычайных происшествий на местах, представляющих собой культурно-историческую ценность, должны работать только специалисты во избежание повреждения артефактов, с которыми только профессионалы умеют обращаться должным образом.

Участники совещания сошлись во мнении, что при таком сосредоточении архитектурных памятников в горной Ингушетии прецеденты будут повторяться, а значит, надо быть готовыми к тому, чтобы профессионально грамотно сохранить материальные ценности древней истории ингушей для их потомков.

Глава региона дал поручение муниципальным властям, представителям заповедника и всем причастным к данному направлению организациям провести информационную работу среди жителей, с представителями каждого тейпа отдельно, по поводу того, как вести себя в подобных ситуациях, к кому обращаться в первую очередь, какие действия грамотно предпринимать. Разумеется, вести разъяснительную работу по очистке территории башенных комплексов и реставрации архитектурных памятников, о необходимости согласовывать эти вопросы с соответствующими органами власти.

«Наш заповедник, по российским и международным меркам, небольшой, но только у нас такая концентрация исторических памятников, причем общепризнано, что еще не все они обнаружены. И все они являются достоянием не только своих родовых фамилий, но всего народа», — заявил руководитель субъекта.

Древесина и бамбук Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами

Отказ от ответственности: Этот документ содержит рекомендации и не является юридически обязывающей интерпретацией, поэтому на него нельзя полагаться в качестве юридической консультации.

Древесина или бамбук в качестве материала для контакта с пищевыми продуктами (FCM) Как древесина, так и бамбук обычно используются для контакта с пищевыми продуктами. Помимо разделочных досок и другой кухонной утвари, дерево и бамбук также используются для изготовления одноразовой посуды и упаковки для пищевых продуктов.

Основное различие между древесными и травянистыми растениями заключается в том, что у древесных растений прочный стебель, который нелегко согнуть, тогда как у травянистых растений, таких как бамбук, стебель гибкий.

Древесина – твердая и волокнистая структурная ткань, природный композит целлюлозных волокон.

Бамбук – это быстрорастущая трава. Химический состав стебля бамбука отличается от древесины.

Стебли бамбука содержат большое количество влаги; но также крахмал и немного сахара, которые необходимо удалить.

Таким образом, бамбук подвергается гораздо большей обработке, чем древесина, прежде чем его можно будет использовать в производстве потребительских товаров. Пока бамбук обрабатывается традиционными методами для удаления воды, крахмала и сахара, он является химически безопасным материалом для контакта с пищевыми продуктами. Однако в современных обработках бамбука используются химические вещества, которые являются опасными, а обработанный бамбук такими химическими веществами не подходит для контакта с пищевыми продуктами.

Законодательство о материалах, контактирующих с пищевыми продуктами, для изделий из дерева и бамбука также отличается.

Древесина Древесина является одним из семнадцати материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, перечисленных в Приложении I Рамочного регламента (ЕС) 1935/2004 .

Но не существует согласованной директивы или регламента ЕС для изделий из дерева. Некоторые государства-члены ЕС внедрили национальное законодательство по древесине; например Франция и Нидерланды.

Разрешенные добавки для полимерных (пластиковых) композитов перечислены в так называемом Союзном списке , который включен как Приложение I Регламента о пластмассах, контактирующих с пищевыми продуктами (ЕС) 10/2011; список регулярно обновляется.

«Необработанная древесная мука и волокна» занимает 96 позицию в Союзном списке. Это означает, что полимерные (пластмассовые) композиты из древесной муки или волокон формально разрешены, однако это спорно. В ноябре 2019 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) посоветовало Европейской комиссии пересмотреть разрешение на использование древесины в качестве ингредиента при производстве композитных пластиков.

Бамбуковые цветы или волокна не разрешены, они не упомянуты в Союзном списке. Это означает, что «бамбук-пластик» (например, бамбук-меламин) запрещен для применения в контакте с пищевыми продуктами.

Это означает, что «бамбук-пластик» (например, бамбук-меламин) запрещен для применения в контакте с пищевыми продуктами.

Бамбук вообще не указан; это не 1 из 17 материалов в Приложении I Рамочного регламента (ЕС) 1935/2004. Тем не менее, по-прежнему разрешены изделия, изготовленные исключительно из цельного бамбука, возможно, с лаковым слоем или склеенные. Эти продукты должны соответствовать Регламенту ЕС № 19.35/2004, а также национальное законодательство по лакам и клеям.

Все тонкости клеев или адгезивов, контактирующих с пищевыми продуктами, описаны в другом источнике: Клеи и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (FCM)

Лаки, покрытия, масла и воски Всегда проверяйте, деревянное или бамбуковое изделие было обработано маслом, покрытием, воском или чем-то подобным, а также если использовался клей. Если это так, производитель также должен убедиться, что эти материалы пригодны для пищевых продуктов.

Лаки и покрытия перечислены как 1 из 17 материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в Приложении I Регламента (ЕС) 1935/2004.

Специфическое материальное законодательство (все еще) не гармонизировано на европейском уровне. См. резолюцию Совета Европы (СЕ) ResAP(2004)1 , чтобы подтвердить соответствие требованиям к лакам и покрытиям.

Лучший способ продемонстрировать безопасность деревянных и бамбуковых материалов Европейское законодательство в отношении (твердого) бамбука, контактирующего с пищевыми продуктами, отсутствует. Наилучший способ продемонстрировать соответствие нормам о материалах, контактирующих с пищевыми продуктами, — это применить французские или голландские национальные меры для деревянных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в качестве основы для бамбука, а также убедиться, что клеи, клей, воск, масло при использовании также соответствуют требованиям (пищевые продукты). оценка).

Свяжитесь с нами | MaritimeWoodProducts.com

Свяжитесь с нами | MaritimeWoodProducts.com

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Мы будем рады предоставить ваш следующий проект. Вы присоединитесь к нашему растущему списку клиентов, которые стали полагаться на наши самые высокие стандарты качества, обслуживания и надежности.

Мы будем рады предоставить ваш следующий проект. Вы присоединитесь к нашему растущему списку клиентов, которые стали полагаться на наши самые высокие стандарты качества, обслуживания и надежности. com

com