VALTEC | Мифы «гравитационки»

Несмотря на то что отопительная техника с каждым годом совершенствуется и дополняется новыми прогрессивными техническими решениями и высокоэффективным оборудованием, системы водяного отопления с естественной циркуляции теплоносителя продолжают занимать весьма существенную долю в теплоснабжении. Они широко и успешно применяются как в индивидуальном жилищном и коттеджном строительстве, так и при сооружении объектов в районах, где электроснабжение либо отсутствует, либо осуществляется с перебоями.

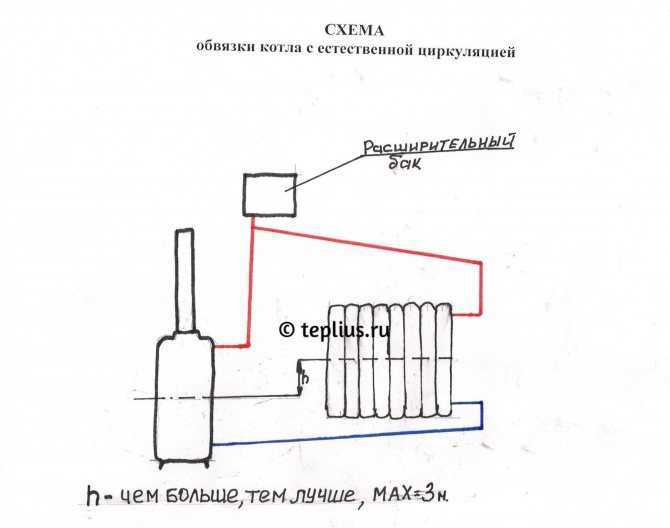

Гравитационная система водяного отопления, принцип действия которой показан на рис. 1, была изобретена еще в 1777 г. французским физиком Боннеманом (Bonneman) для обогрева инкубатора.

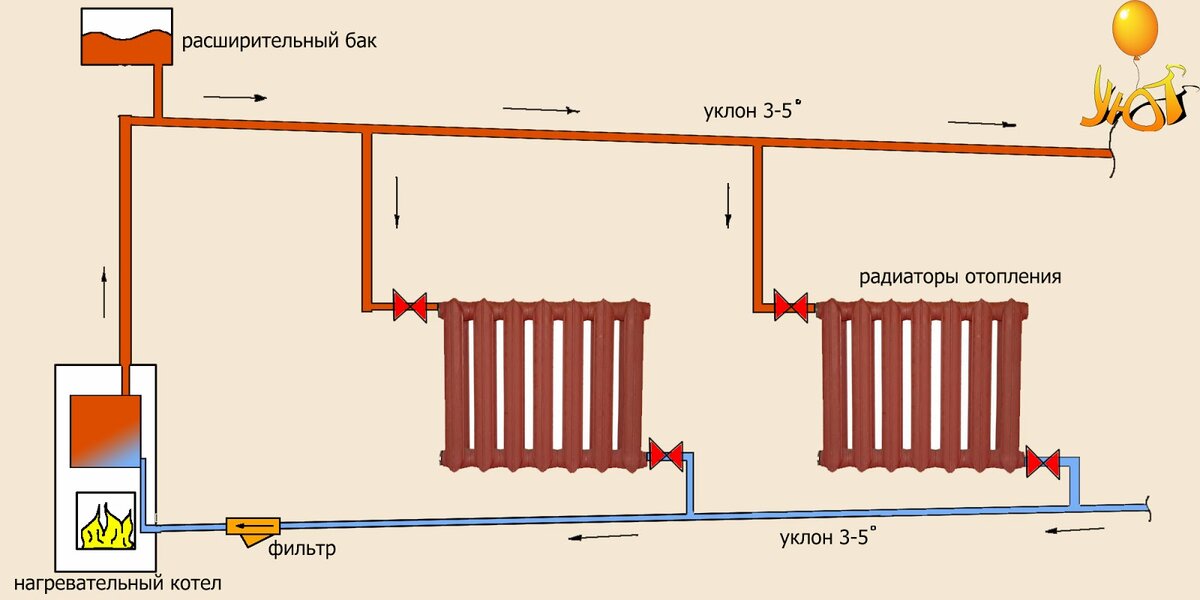

Рис. 1. Принцип действия гравитационной системы отопления.

Начиная с 1818 г., системы отопления Боннемана стали широко применяться в Европе, правда, в основном для теплиц и оранжерей. Основы методики теплового и гидравлического расчета систем с естественной циркуляцией были разработаны англичанином Гудом (Hood) в 1841 г.

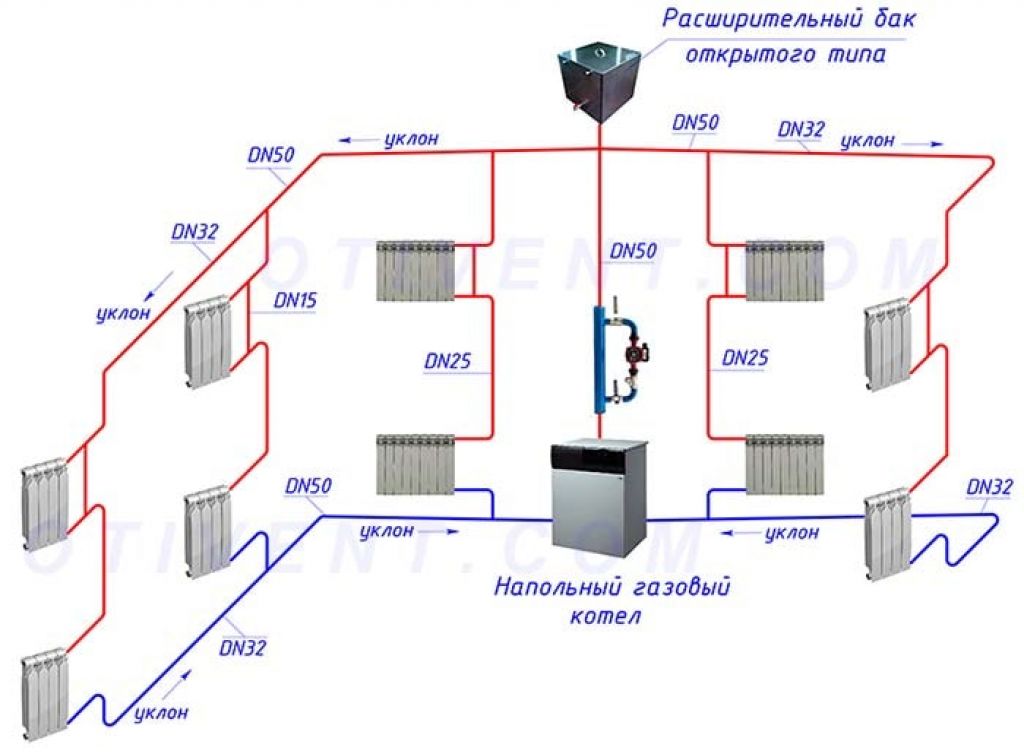

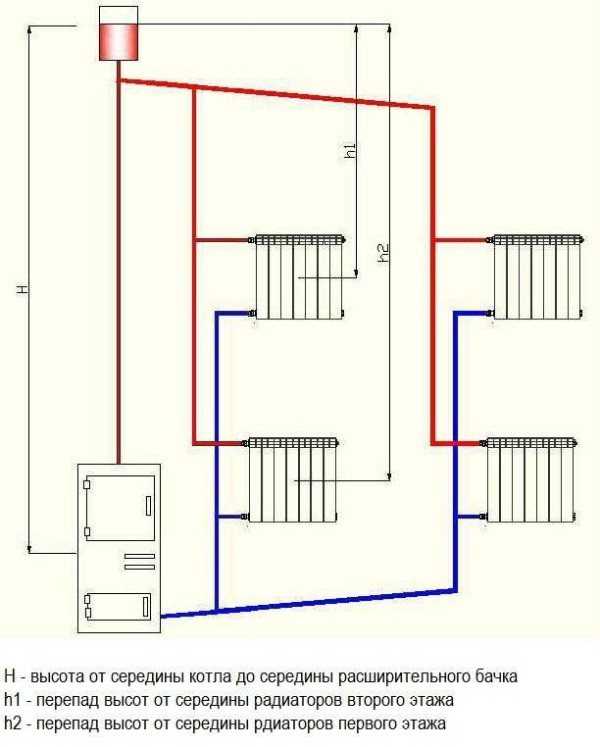

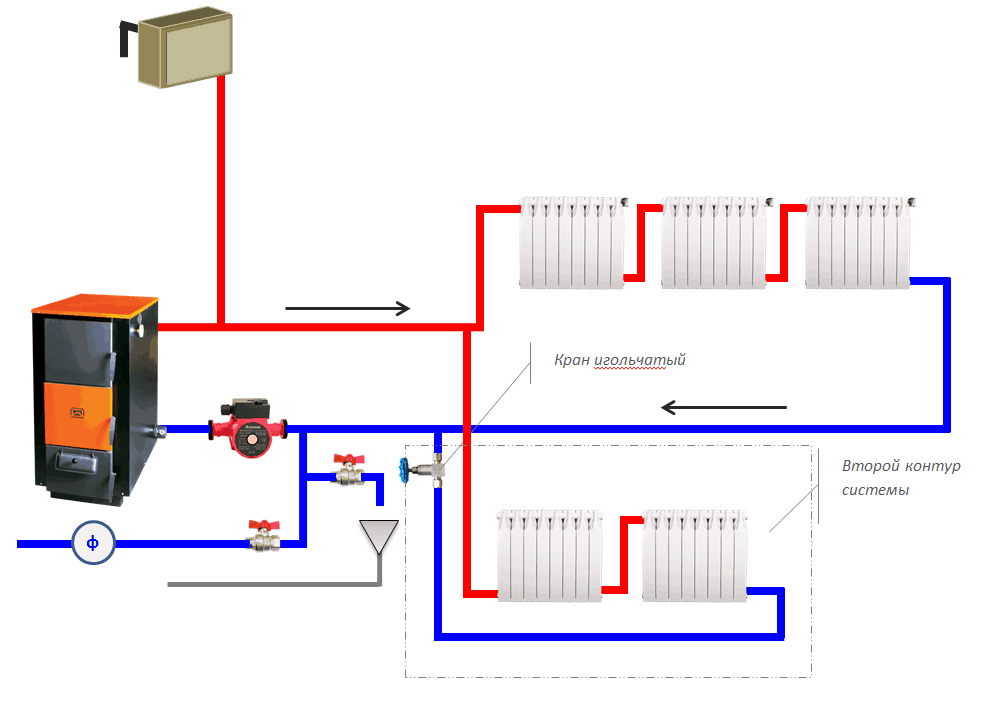

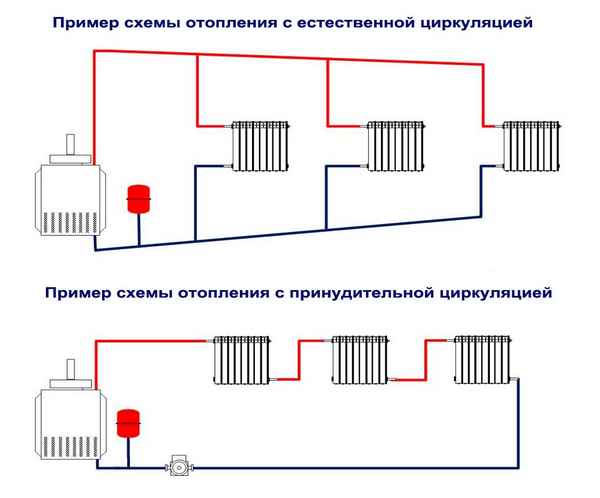

Рис. 2. Пример двухтрубной системы отопления с естественной циркуляцией

Для этого используем пример классической двухтрубной гравитационной системы отопления (рис. 2), со следующими исходными данными: первоначальный объем теплоносителя в системе – 100 л; высота от центра котла до поверхности нагретого теплоносителя в баке Н = 7 м; расстояние от поверхности нагретого теплоносителя в баке до центра радиатора второго яруса h1 = 3 м, расстояние до центра радиатора первого яруса h2 = 6 м.

2), со следующими исходными данными: первоначальный объем теплоносителя в системе – 100 л; высота от центра котла до поверхности нагретого теплоносителя в баке Н = 7 м; расстояние от поверхности нагретого теплоносителя в баке до центра радиатора второго яруса h1 = 3 м, расстояние до центра радиатора первого яруса h2 = 6 м.

Температура на выходе из котла – 90 °С, на входе в котел – 70 °C. Действующее циркуляционное давление для радиатора второго яруса можно определить поформуле:

Δp2 = (ρ2–ρ1) · g · (H – h1) = (977 – 965) · 9,8 · (7 – 3) = 470,4 Па.

Δp1 = (ρ2 –ρ1) · g · (H – h1) = (977 – 965) · 9,8 · (7 – 6) =117,6 Па.

При более точных расчетах учитывается также остывание воды в трубопроводах.

Миф 1. Трубопроводы должны прокладываться с уклоном по направлению движения теплоносителя. Не спорим, так было бы не плохо, но на практике это требование не всегда удается выполнить. Где-то балка покрытия мешает, где-то потолки устроены в разных уровнях и т.п. Что же будет, если выполнить подающий трубопровод с контруклоном (рис. 3)?

Рис. 3. Пример выполнения верхнего розлива с контруклоном

Если грамотно подойти к решению этого вопроса, то ничего страшного не произойдет. Циркуляционное давление если и снизится, то на ничтожно малую величину (несколько паскалей), за счет паразитного влияния остывающего в верхнем розливе теплоносителя. Воздух из системы придется удалять с помощью проточного воздухосборника и воздухоотводчика. Пример этого устройства показан на рис. 4. Дренажный кран служит для выпуска воздуха в момент заполнения системы теплоносителем. В «крейсерском» режиме этот кран закрыт. Такая система останется полностью работоспособной.

Рис. 4. Пример устройства для выпуска воздуха из верхнего розлива

Миф 2. В системах с естественной циркуляцией охлажденный теплоноситель вверх двигаться не может. Это вовсе не так. Для циркуляционной системы понятие «верха» и «низа» очень условны. Если обратный трубопровод на каком-то участке поднимается, то где-то он на эту же высоту и опускается. То есть гравитационные силы уравновешиваются.Все дело лишь в преодолении дополнительных местных сопротивлений на поворотах и линейных участках трубопровода. Все это, а также возможное остываниетеплоносителя на участках подъема должно учитываться в расчетах. Если система грамотно рассчитана, то схема, представленная на

Рис. 5. Схема с верхним расположением обратного трубопровода

Миф 3. В гравитационных системах подающий трубопровод должен проходить над всеми ярусами радиаторов. Это тоже совсем не обязательно. Расположение подающего трубопровода с надлежащим уклоном под потолком верхнего этажа или на чердаке позволяет удалять воздух из системы через открытый расширительный бак. Однако проблему удаления воздуха можно решить и с помощью автоматических воздухоотводчиков ( рис. 6) или отдельной воздушной линии.

В гравитационных системах подающий трубопровод должен проходить над всеми ярусами радиаторов. Это тоже совсем не обязательно. Расположение подающего трубопровода с надлежащим уклоном под потолком верхнего этажа или на чердаке позволяет удалять воздух из системы через открытый расширительный бак. Однако проблему удаления воздуха можно решить и с помощью автоматических воздухоотводчиков ( рис. 6) или отдельной воздушной линии.

Рис. 6. Схема с нижним расположением подающей линии

Миф 4. При естественной циркуляции теплоносителя радиаторы обязательно должны располагаться выше центра теплогенератора (котла). Это утверждение справедливо только при расположении отопительных приборов в один ярус. При количестве ярусов два и более, радиаторы нижнего яруса можно располагать и ниже котла, что, естественно, должно быть проверено гидравлическим расчетом. В частности, для примера, показанного на рис. 7, при H = 7 м, h1 = 3 м, h2 = 8 м, действующее циркуляционное давление составит:

g · [H · (ρ2 –ρ1) – h1 · (ρ2–ρ1) – h2 · (ρ2–ρ3)] = 9,9 · [ 7· (977 – 965) – 3 · (973 – 965) – 6 · (977 – 973)] = 352,8 Па.

Здесь: ρ1 = 965 кг/м3 – плотность воды при 90 °С; ρ2 = 977 кг/м3 – плотность воды при 70 °С; ρ3 = 973 кг/м3 – плотность воды при 80 °С.

Циркуляционного давления вполне достаточно для работоспособности такой системы.

Рис. 7. Однотрубная гравитационная система с расположением радиаторов ниже котла

Миф 5. Гравитационную систему отопления, рассчитанную на водяной теплоноситель, можно безболезненно перевести на незамерзающий теплоноситель. Без расчета такая замена может привести к полному отказу системы отопления. Дело в том, что этилен- и полипропиленгликолевые растворы обладают значительно большей вязкостью, чем вода. Кроме того, удельная теплоемкость этих смесей несколько ниже, чем у воды, что требует, при прочих равных условиях, ускоренной циркуляции теплоносителя. Эти два фактора вместе взятые существенно увеличивают расчетное гидравлическое сопротивление системы, заполненной теплоносителями с низкой температурой замерзания.

Миф 6. В открытый расширительный бак необходимо постоянно доливать теплоноситель, т.к. он интенсивно испаряется. Да, это действительно большое неудобство, но его можно легко устранить. Для этого используется воздушная трубка и гидравлический затвор, устанавливаемый, как правило, ближе к нижней точке системы, рядом с котлом (рис. 8). Такая трубка служит воздушным демпфером между гидравлическим затвором и уровнем теплоносителя в баке, поэтому, чем больше ее диаметр, тем лучше. Тем меньше будет уровень колебаний уровня в бачке гидрозатвора. Некоторые умельцы умудряются закачивать в воздушную трубку азот или инертные газы, тем самым предохраняя систему от проникновения кислорода.

Рис. 8. Воздушная трубка с гидрозатвором

Миф 7. Насос, установленный на байпасе главного стояка, не создаст эффекта циркуляции, т.к. установка запорной арматуры на главном стояке междукотлом и расширительным баком запрещена. Можно поставить насос на байпасе обратной линии, а между врезками насоса установить шаровой кран. Такое решение не очень удобно, т.к. каждый раз перед включением насоса надо не забыть перекрыть кран, а после выключения насоса – открыть. Установка обычного пружинного обратного клапана невозможна из-за его значительного гидравлического сопротивления. Домашние мастера пытаются препарировать обратные клапаны, снимая с них пружинки совсем или устанавливая их «наоборот» (превращая клапан в нормально открытый). Такие переделанные клапаны создадут в системе неповторимые звуковые эффекты из-за постоянного «хлюпанья» с периодом, пропорциональным скорости теплоносителя.Есть гораздо более эффективное решение: на главном стояке между врезками байпаса устанавливается поплавковый обратный клапан для гравитационных систем VT.202 ( рис. 9), который скоро появится в ассортименте VALTEC. Поплавок клапана в режиме естественной циркуляции открыт и не мешает движению теплоносителя. При включении насоса на байпасе клапан перекрывает главный стояк, направляя весь поток через байпас с насосом.

Такое решение не очень удобно, т.к. каждый раз перед включением насоса надо не забыть перекрыть кран, а после выключения насоса – открыть. Установка обычного пружинного обратного клапана невозможна из-за его значительного гидравлического сопротивления. Домашние мастера пытаются препарировать обратные клапаны, снимая с них пружинки совсем или устанавливая их «наоборот» (превращая клапан в нормально открытый). Такие переделанные клапаны создадут в системе неповторимые звуковые эффекты из-за постоянного «хлюпанья» с периодом, пропорциональным скорости теплоносителя.Есть гораздо более эффективное решение: на главном стояке между врезками байпаса устанавливается поплавковый обратный клапан для гравитационных систем VT.202 ( рис. 9), который скоро появится в ассортименте VALTEC. Поплавок клапана в режиме естественной циркуляции открыт и не мешает движению теплоносителя. При включении насоса на байпасе клапан перекрывает главный стояк, направляя весь поток через байпас с насосом.

Рис. 9. Установка поплавкового нормально отрытого обратного клапана

9. Установка поплавкового нормально отрытого обратного клапана

Водяные системы отопления с естественной циркуляцией окутаны еще многими мифами, которые предлагаем вам развеять самостоятельно:

- расширительный бак можно врезать только над главным стояком;

- в таких системах нельзя ставить мембранный расширительныйбак;

- регулировать тепловой поток от радиаторов в гравитационных системах нельзя;

- естественная циркуляция не работает в межсезонье;

- байпасы перед радиаторами в таких системах недопустимы;

- водяные теплые полы в гравитационных системах работать не будут.

Автор: В.И. Поляков

© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010

Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя

и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.

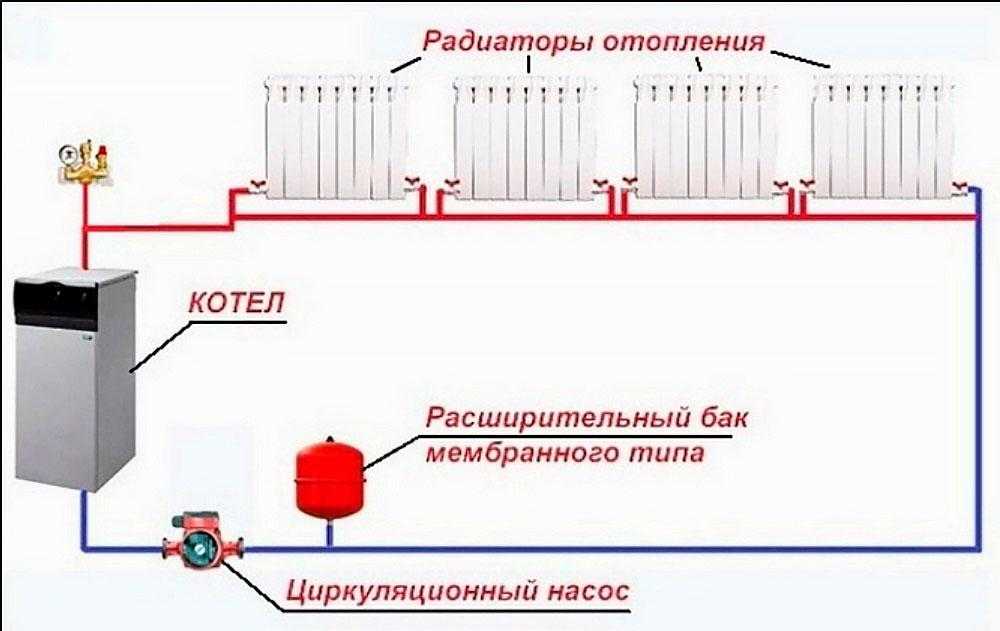

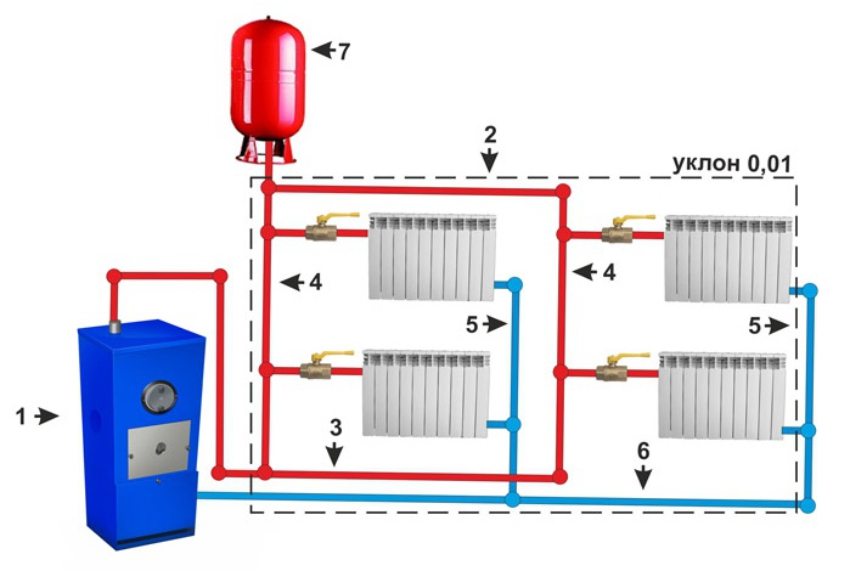

Закрытая система отопления с принудительной и естественной циркуляцией, схема подключения

Проектирование частного дома подразумевает расчет схемы отопительной системы, которая бывает открытой и закрытой (предполагающей установку расширительного бака). Второй вариант считается наиболее предпочтительным у владельцев коттеджей, так как дает возможность существенно экономить на потреблении ресурсов. Основное преимущество подобной системы заключается в том, что теплоноситель не контактирует с воздухом, значит, не подвергает оборудование коррозии.

Второй вариант считается наиболее предпочтительным у владельцев коттеджей, так как дает возможность существенно экономить на потреблении ресурсов. Основное преимущество подобной системы заключается в том, что теплоноситель не контактирует с воздухом, значит, не подвергает оборудование коррозии.

Оглавление:

- Описание и виды систем

- Схема работы

- Преимущества и недостатки

- Инструкция по настройке

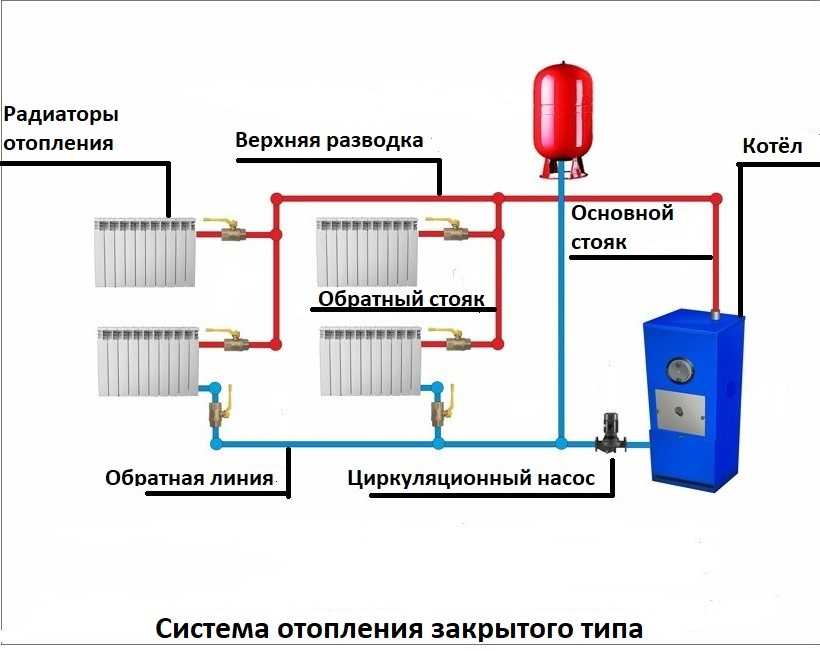

Особенности и разновидности

Главным элементом системы отопления закрытого типа является котел, к которому подведены трубопровод. Также устанавливается бачок и циркуляционный насос. Обычно такой способ обогрева подразумевает, что носитель движется по трубам принудительно. Это энергозависимый метод, так как устройства работают от электричества. При отключении света необходимо позаботиться о продолжении деятельности в штатном режиме. Для этого устанавливают специальный переходник – байпас, который блокирует насос и преобразует в закрытую систему отопления с естественной циркуляцией.

Если речь идет об однотрубном варианте обогрева, важно обеспечить равномерное распределение носителя по радиаторам в частном доме. От котла по всем помещениям пускают трубу, к которой монтируют батареи. Без работы насоса горячими будут только элементы, находящиеся в непосредственной близости от нагревателя. В остальных комнатах сохранится холодный воздух. Эту проблему решает закрытая система отопления с принудительной циркуляцией. Благодаря схеме, создается давление, при котором носитель получает определенную скорость, достаточную для обеспечения всех радиаторов.

В двухтрубном варианте подход также является рациональным, особенно для обслуживания больших площадей. Такой вид отопления подразумевает подключение двух параллельных магистралей. По одной горячая жидкость расходится по батареям под давлением в случае, если действует принудительно. По другой трубе охлажденный носитель возвращается в котел, минуя расширительный бак.

Существует горизонтальная и вертикальная разводка магистрали. Первый тип подразумевает объединение всех батарей в единую линию, подключенную к общему стояку. Чаще всего такой способ применяется в многоквартирных зданиях. Второй вариант считается более эффективным, обычно монтируется в частном доме. Подводящие трубы расположены сверху, что обеспечивает хорошую теплоотдачу при закрытых системах.

Первый тип подразумевает объединение всех батарей в единую линию, подключенную к общему стояку. Чаще всего такой способ применяется в многоквартирных зданиях. Второй вариант считается более эффективным, обычно монтируется в частном доме. Подводящие трубы расположены сверху, что обеспечивает хорошую теплоотдачу при закрытых системах.

От объема носителя зависит величина бачка. Параметр должен составлять 10% от всего оборудования для отопления. Котлы с автоматикой позволяют контролировать процессы, регулировать давление и температуру. Датчик от перегрева активирует предохранительный клапан в момент закипания жидкости, оберегая технику от поломок. Таким же образом работает аппаратура от промерзания.

Принцип работы

Чтобы понять, что такое закрытая система отопления, необходимо разобраться в тонкостях ее функционирования. Жидкий теплоноситель нагревается до заданной температуры и начинает продвижение по радиаторам и трубам, передавая энергию в помещение и обогревая. Микроклимат в частном доме зависит от объема и состояния жидкости. Чем она горячее и больше ее количество, тем комфортнее находиться в комнатах.

Микроклимат в частном доме зависит от объема и состояния жидкости. Чем она горячее и больше ее количество, тем комфортнее находиться в комнатах.

При открывании клапана лишний объем воды сбрасывается в расширительный бак системы отопления, который оснащен двумя камерами, разделенными перегородкой. Первый отсек служит для хранения резерва жидкости, во втором содержится азот под давлением. Такая схема способствует поддержанию напора на одном уровне. Принудительно носитель возвращается назад при помощи насоса, в охлажденном виде. Для слива воды в самой нижней точке устанавливают патрубок с вентилем.

Как бы надежно не изолировали систему отопления с принудительной циркуляцией, в нее может попасть воздух при заполнении и последующем наборе воды. В это время происходит разгерметизация стыков. Чтобы удалить пузырьки, применяют стандартные отводчики и краны Маевского. При монтаже сепараторов в трубопровод гарантирована деаэрация и стабильность функционирования всех элементов.

Плюсы и минусы

У закрытой системы отопления есть свои положительные и отрицательные стороны:

1. Установка осуществляется намного быстрее, чем обустройство открытого типа.

Установка осуществляется намного быстрее, чем обустройство открытого типа.

2. Мембранные и безнапорные баки не позволяют жидкости улетучиваться.

3. Даже с трубами малого диаметра эффективность сохраняется.

4. Невозможность попадания кислорода предполагает защиту от коррозии.

5. В качестве носителя в системе отопления используется вода или антифриз.

6. Расширительный бак можно устанавливать рядом с котлом.

7. Высокий уровень теплоотдачи обеспечивает стабильный обогрев.

В качестве недостатков отмечены следующие факторы:

- Использование насоса подразумевает зависимость от электричества.

- Для закрытого типа требуется бак большого объема.

- Без автоматики достаточно трудно регулировать температуру и давление.

- Если планируется использовать принудительно, требуется установка насоса.

Основные нюансы настройки и запуска

Схема подключения системы отопления заключается в установке котла в вентилируемом помещении. На выходе монтируют узел безопасности с манометром, воздухоотводчиком и клапаном сброса давления. Далее подсоединяют циркуляционный насос с производительностью примерно 40 л в минуту для дома площадью 200 м2. Подиум для оборудования облицовывают негорючим материалом, содержащим асбест. Рядом монтируют расширительный бак. В соответствии со схемой разводки делают сквозные отверстия для труб и устанавливают запорную аппаратуру.

На выходе монтируют узел безопасности с манометром, воздухоотводчиком и клапаном сброса давления. Далее подсоединяют циркуляционный насос с производительностью примерно 40 л в минуту для дома площадью 200 м2. Подиум для оборудования облицовывают негорючим материалом, содержащим асбест. Рядом монтируют расширительный бак. В соответствии со схемой разводки делают сквозные отверстия для труб и устанавливают запорную аппаратуру.

На следующем этапе требуется заполнить систему. Перед процедурой нужно проследить, чтобы качество теплоносителя соответствовало требованиям. Воду лучше подвергнуть предварительной очистке, антифриз подготавливают заранее. Важно не забыть промыть трубопровод, устранить накипь и грязь из радиаторов.

Чтобы закачать носитель для обогрева частного дома, необходимо проверить состояние вентилей для слива и кранов Маевского, они должны быть закрыты до упора. Вода подается под небольшим давлением, чтобы равномерно удалить воздух. В процессе убирают кислород из радиаторов. Как только закончится поступление носителя, нужно приступать к повышению давления, следя за показателями манометра. При отметке в 2 атмосферы воздух стравливают посредством кранов Маевского, затем снова начинают нагнетание. Закачать жидкость нужно до того момента, пока она не польется из перелива.

Как только закончится поступление носителя, нужно приступать к повышению давления, следя за показателями манометра. При отметке в 2 атмосферы воздух стравливают посредством кранов Маевского, затем снова начинают нагнетание. Закачать жидкость нужно до того момента, пока она не польется из перелива.

Заполнить оборудование с котлом и насосом при отсутствии централизованной подачи нужно таким образом: нагнетательный шланг присоединить к сливному патрубку, чтобы получилась прямая магистраль от скважины к вентилю. Все краны открывают для выхода воздуха, что позволяет закачать необходимое количество жидкости.

Если насос не предусмотрен, шланг поднимают на высоту 20 метров, через него придется заполнить контур отопления. Такой способ помогает создать водяное давление в 1,5 атмосферы. Резьбовое соединение, на котором крепится расширительный бак, убирают, чтобы подготовить воронку для трубопровода. После полной закачки его возвращают на место. В процессе необходимо следить за манометром.

После полной закачки его возвращают на место. В процессе необходимо следить за манометром.

В завершение работы включают оборудование, чтобы понять, правильно ли произведено заполнение и подобрано давление. Если была допущена ошибка, радиаторы останутся холодными, вода потечет из бака, в батареях будут слышны характерные звуки: бульканье, постукивание.

Система отопления в частном доме закрытого типа предполагает естественную или принудительную циркуляцию, вертикальную разводку магистрали. Чтобы достичь оптимального температурного режима в помещениях, важно грамотно провести настройку и запуск техники, подготовку носителя, его правильную закачку. Благодаря хорошо выполненной работе, радиаторы прогреются моментально, и система будет функционировать без перебоев.

Дата: 9 июня 2016

Система отопления с естественной циркуляцией для частного дома: закрытая схема и однотрубная

Система отопления с естественной циркуляцией на сегодняшний день считается самой простой и популярной среди владельцев квартир и одноэтажных частных домов. Очевидным преимуществом является длительный срок службы: при правильной эксплуатации долговечность достигает 40 лет без необходимости ремонта. Кроме того, есть возможность установить ее своими руками, прибегнув к уже существующим схемам.

Очевидным преимуществом является длительный срок службы: при правильной эксплуатации долговечность достигает 40 лет без необходимости ремонта. Кроме того, есть возможность установить ее своими руками, прибегнув к уже существующим схемам.

Какое топливо удобнее?

В случае если в качестве топлива используется газ, то отопление с естественной циркуляцией основано на принципе отбора воздуха из помещения в открытую горелку и отвода продукта сгорания в вентиляционные ходы. В данном случае для котла понадобится помещение от 4м2 с хорошей вентиляцией (окнами и дверью).

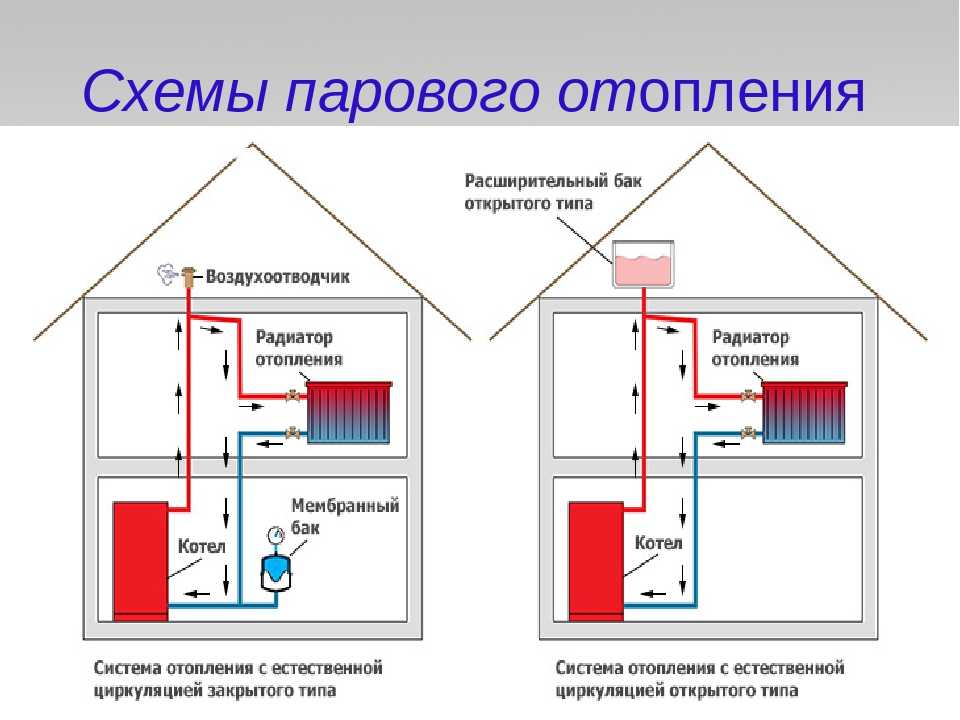

Поэтому такая схема не слишком удобна. Намного чаще применяется закрытая или открытая система водяного отопления с естественной циркуляцией, которую можно провести своими руками.

В многоэтажных домах часто используется однотрубная система. В основном используется схема с замыкающими участками, когда из стояка часть воды идет вверх, часть – вниз, благодаря замыкающему участку, что обеспечивает баланс температур между нижними и верхними этажами. Система работает благодаря разнице в диаметре труб подключения и трубы замыкающего участка (на размер меньше). Двухтрубная система в сравнении с однотрубной – менее компактна и удобна в монтаже.

Система работает благодаря разнице в диаметре труб подключения и трубы замыкающего участка (на размер меньше). Двухтрубная система в сравнении с однотрубной – менее компактна и удобна в монтаже.

Недостатки

Во-первых, сокращенный радиус: он составляет не больше 30 м относительно горизонтали. Недостаток вызван такими факторами, как низкое давление циркуляционного типа и медленный старт. Последний обусловлен высокой тепловой ёмкостью жидкости и приведенными силами давления. Второй недостаток — вероятность замерзания воды в расширительном бачке.

Системы отопления с естественной циркуляцией не подходят для площадей более 100 м2: не все пространство будет прогреваться должным образом. Поэтому чаще всего она используется для небольшого одноэтажного дома, дачи.

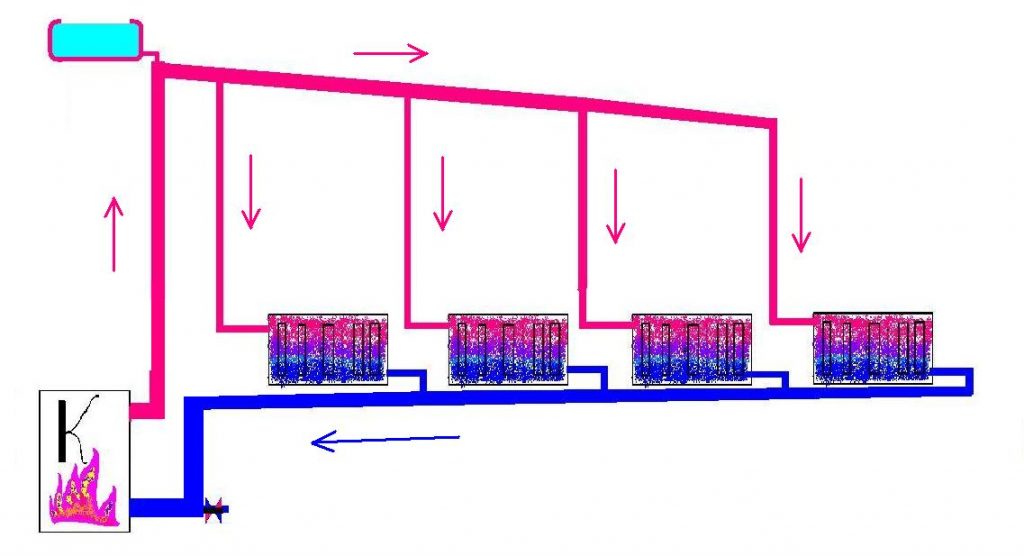

Схема действия

В состав системы водяного отопления входит котёл (водонагреватель), трубопроводы обратного и подающего типа, а также нагревательное оборудование, расширительный бачок и защитный клапан.

Жидкость прогревается до нужной температуры в котле и поднимается в подающий трубопровод и стояки, благодаря расширению.

Оттуда она переходит в нагревательное оборудование – батареи и радиаторы, которым отдаёт часть тепла. Затем обратный трубопровод направляет воду в котёл, где она опять прогревается до заданной температуры. Цикл повторяется, пока система находится в рабочем состоянии.

Важно помнить, что горизонтальные трубы монтируют с уклоном по отношению к движению рабочей среды.

Защитные механизмы

Уклон труб позволяет отводить из системы воздух в сторону расширительного бачка: попадает в атмосферу, не задерживаясь в трубах и не мешая движению воды.

Важна работа защитных механизмов. Так, обратный гравитационный клапан позволяет избежать циркуляции потока воды в неправильном направлении, что очень необходимо двухтрубным и однотрубным системам с верхней разводкой при нескольких контурах.

Использование бака

Расширительный бак выполняет ряд важных функций. Во-первых, создаёт постоянное давление, необходимое для нормальной работы всей системы. Во-вторых, принимает на себя объём воды, увеличивающийся после нагрева. В-третьих, возвращает охлаждённую жидкость в трубопровод.

Во-первых, создаёт постоянное давление, необходимое для нормальной работы всей системы. Во-вторых, принимает на себя объём воды, увеличивающийся после нагрева. В-третьих, возвращает охлаждённую жидкость в трубопровод.

Процессы в трубопроводах

Процессы в трубах в естественной циркуляции связаны с движением воды. Так, подъём жидкости происходит посредством расширения из-за нагрева и гравитационного давления. Гравитационное давление нужно для преодоления водой трения о трубопровод, которое мешает ее движению. Циркулировать вода начинает благодаря разной плотности холодной и горячей воды: она движется вверх по подающему и вниз по обратному стояку.

Величина гравитационного давления напрямую зависит от возникающих сопротивлений. Чем больше их появляется на пути теплоносителя, тем выше должен быть показатель. Также необходимо предпринять меры, чтобы свести сопротивления к минимуму. Так, трение можно снизить путём применения труб с большим диаметром.

Из законов физики

Предположим, в радиаторах и котле температура жидкости изменяется скачками по центральным осям: верхние части содержат горячую жидкость, а в нижних находится холодная.

Горячая вода отличается меньшей плотностью, что снижает ее вес в сравнении с холодной. В результате система отопления представляет собой два сообщающихся сосуда замкнутых между собой, в которых сверху вниз перемещается жидкость.

Высокий столб, образуемый охладившейся водой с большим весом, по достижению радиаторов выталкивает столб низкий. В результате горячая жидкость подталкивается и возникает циркуляция.

Показатели напора

Для создания циркуляционного напора центры радиаторов ставятся выше центральной части котла. Именно эта высота считается основным фактором напора циркуляции. Уклон труб и «обратки» тоже влияют на данный процесс: благодаря им вода лучше преодолевает сопротивления местного типа.

Увеличение температур

Другой фактор заключается в разнице между плотностью холодной и горячей воды. Отметим следующий факт – отопление с естественной циркуляцией относится к саморегулирующемуся типу. Таким образом, если увеличить температуру нагрева воды, то меняется ее расход и становится выше циркуляционный напор.

Сильный прогрев жидкости в немалой степени способствует более быстрой циркуляции. Но так происходит только в холодном помещении: когда температура воздуха в них достигнет определённой отметки, батареи будут остывать гораздо медленнее.

Плотность, как прогретой в котле, так и уже попавшей в радиаторы воды практически сравняется. Напор снизится, быстрое обращение воды сменится размеренной циркуляцией внутри системы.

Как только температура помещений частного дома вновь опустится до определённого уровня, это послужит сигналом для увеличения напора. Система попытается выровнять температурные условия. Для этого придётся заново запустить процесс быстрой циркуляции. Отсюда и происходит способность к самостоятельной регуляции.

Вкратце правило следующее – одномоментная смена температуры и объёма воды позволяет получить нужную тепловую отдачу от батарей для отопления помещений.

Как результат, поддерживаются комфортные температурные условия.

Куда ставить котёл?

В частном доме, в помещении одноэтажного дома отопительные котлы лучше всего монтировать ниже уровня приборов для прогрева помещений. В квартирах ситуация обстоит несколько иначе. Здесь котлы часто ставятся на одном уровне с радиаторами, что не совсем эффективно. Поэтому монтаж лучше произвести как бы в яму, то есть поставить оборудование на перекрывающие плиты.

В квартирах ситуация обстоит несколько иначе. Здесь котлы часто ставятся на одном уровне с радиаторами, что не совсем эффективно. Поэтому монтаж лучше произвести как бы в яму, то есть поставить оборудование на перекрывающие плиты.

Для этого вокруг котла обычно выпиливается пол. «Яму» следует делать, соблюдая правила противопожарной безопасности. Они предполагают разравнивание основания тонкой стяжкой и укладку листов, изготовленных из железа и асбеста. Котёл в «яме» нагоняет лучший циркуляционный напор.

Выбор труб

Сечение труб является одним из решающих факторов для циркуляции: диаметр труб не должен быть максимально большим, но и не должен мешать течение воды. Как правило, для обогрева частного дома необходимо 100 Вт /м2. Тогда для отопления 25 м2 требуется 2500 Вт, т.е. 2,5 кВт. Определенному диаметру трубы соответствует своя тепловая нагрузка. Три основные категории:

- диаметр в ½ дюйма – тепловой эквивалент 5,5 кВт;

- диаметр ¾ дюйма – тепловой эквивалент 14,6 кВт;

- диаметр 1 дюйм – тепловой эквивалент 29,3 кВт.

В данном случае для обогрева одноэтажного дома в 25 м2 нужно использовать самые небольшие трубы диаметром в ½ дюйма. Материалы, из которых изготавливают трубы, могут быть разными: качественная сталь, популярны также трубы из полипропилена.

Система отопления с естественной циркуляцией: особенности, принцип действия

Содержание статьи:

- Особенности системы отопления с естественной циркуляцией

- Преимущества и недостатки системы

- Типы систем отопления

- Как появляется циркуляционное давление

- Принцип построения системы отопления с естественной циркуляцией

В небольших частных домах и квартирах отопление не зависит от электричества. Для небольших городов и поселков характерна ситуация, когда по разным причинам выходит из строя подстанция, повреждается проводка и т. д. Система отопления с естественной циркуляцией не включает в себя ни одного модуля, который бы работал от сети.

Особенности системы отопления с естественной циркуляцией

При естественной циркуляции теплоносителя важно соблюдать уклон труб системы отопления

Любая схема отопления включает в себя несколько обязательных элементов:

- Котел, отапливающий вода — газ, дрова, торф.

Обязательным условием является пьезорозжиг, иначе запустить устройство без электричества будет невозможно.

Обязательным условием является пьезорозжиг, иначе запустить устройство без электричества будет невозможно. - Подающая труба подает подогретую воду к радиаторам. Трубы располагают с определенным уклоном – 0,5–1 см на 1 м, чтобы вода могла двигаться самотеком. Водоводы «горячей» воды располагают с уклоном в сторону радиаторов.

- Приборы отопительные — батареи любого типа. Через них происходит основной теплообмен.

- Обратка — по ней остывший теплоноситель возвращается в котел. «Холодные» трубы монтируются с уклоном 0,5–1 см на 1 м в сторону котла.

- Расширительный бачок — находится в самой высокой точке системы. При нагревании вода увеличивается в объеме. Бак компенсирует этот избыток.

Для предотвращения избыточного давления при отоплении в систему ставится расширительный бак

Система работает следующим образом: вода в котле нагревается, расширяется, ее плотность уменьшается, и жидкость поднимается по центральному стояку. Расширительный бак заполняется для выравнивания давления между холодной и горячей водой. Затем сверху вода по подающей трубе опускается в каждую батарею, где охлаждается, отдавая тепло воздуху и поверхностям. Охлажденная жидкость по обратным трубам поступает в котел. Поскольку плотность охлажденной воды ниже, возвращаясь в котел, она вытесняет менее плотную нагретую жидкость, вызывая ее подъем.

Расширительный бак заполняется для выравнивания давления между холодной и горячей водой. Затем сверху вода по подающей трубе опускается в каждую батарею, где охлаждается, отдавая тепло воздуху и поверхностям. Охлажденная жидкость по обратным трубам поступает в котел. Поскольку плотность охлажденной воды ниже, возвращаясь в котел, она вытесняет менее плотную нагретую жидкость, вызывая ее подъем.

Помимо функции компенсации давления, расширительный бачок выполняет еще одну роль. Вместе с водой в трубы поступает воздух. При его скоплении возникает воздушная пробка, не позволяющая теплоносителю двигаться по трубам. Однако в конвективных системах из-за расположения трубопровода под уклоном в расширительный бачок поднимаются пузырьки воздуха. Поскольку это устройство открыто и контактирует с воздухом, из системы выходят пузырьки.

Конструкция проста, но требует очень точных расчетов. Вода, движущаяся по трубе, создает трение, замедляется и быстрее отдает тепло. При изменении направления — поворотах, разветвлениях, каналах в батареях — трение увеличивается. Если в расчетах не учитывать водонепроницаемость, система работать не будет.

Если в расчетах не учитывать водонепроницаемость, система работать не будет.

Конвективный обогрев хорошо работает на небольших площадях. Таким образом можно спалить одно-двухэтажный частный дом или квартиру. Для 9-этажки такой вариант не подходит.

Преимущества и недостатки системы

Циркуляционный насос может быть встроен, чтобы теплоноситель двигался быстрее

Естественная циркуляция дает системе отопления следующие преимущества:

- Основное преимущество — независимость от электричества. Конвективный обогрев работает в любых условиях.

- При правильной установке и уходе самотечная версия служит более 30 лет.

- Установка очень проста, текущий осмотр и ремонт также не вызывают затруднений.

- Высокая тепловая инерция — здесь циркулирует большой объем воды. Он медленнее остывает и дольше отдает тепло.

- Водяное конвективное отопление бесшумно: отсутствуют электронасосы, создающие шум.

- Минимальное энергопотребление. Однако это справедливо, если трубы и здание хорошо утеплены.

- Минимальная стоимость системы и установки.

Встроить насос в циркуляционный контур несложно. Это можно сделать во время установки или позже. При наличии электричества отопление работает в режиме принудительной циркуляции, а при его отсутствии автоматически переключается на естественное движение воды.

Теплый пол способен прогреваться только с принудительной циркуляцией

Самотечное исполнение имеет существенные недостатки, что существенно ограничивает применение:

- Система обслуживается только небольшими одноэтажными или двухэтажными коттеджами.

- Для уменьшения гидравлического сопротивления используйте трубы максимально возможного диаметра. Это усложняет монтаж, да и стоимость водоводов большего диаметра больше.

- Рекомендуются только стальные трубы. Допускается использование полипропилена. Другие неметаллические модели запрещены.

- Невозможно регулировать температуру в каждой комнате вручную или автоматически.

- Бойлеры косвенного нагрева не могут быть включены в схему, что увеличивает стоимость производства горячей воды.

- Нет возможности оборудовать теплый пол.

На работу конвективного отопления существенно влияют сужения. Не используйте металлопластиковые трубы, так как они соединяются фитингами, диаметр которых меньше.

Типы систем отопления

Однотрубная система с естественной циркуляцией для небольших помещений

Отопительный контур может включать 1 или несколько контуров разной длины, с разными радиаторами. Однако любой вариант является модификацией только двух моделей – однотрубной или двухтрубной.

Одна трубка

Устройство максимально простое. Эта же труба по очереди подводит теплоноситель к каждому радиатору и возвращает в котел. Самый дешевый вариант и самый беспроблемный – отопление только трубами, без радиаторов. Если в схему включены батареи, то труб и вентилей должно быть минимум.

Если в схему включены батареи, то труб и вентилей должно быть минимум.

Вода, последовательно продвигаясь к последнему радиатору, все больше остывает. Эта особенность учитывается при расчете количества секций.

Есть 2 схемы однотрубного исполнения:

- С верхним подключением — вода поступает в батарею сверху через верхний патрубок, выходит через нижний. Эффективность системы максимальна для водяного нагрева.

- С нижним подключением — охлаждающая жидкость поступает в радиатор снизу и также выходит через нижний патрубок. Путь воды увеличивается, поэтому теплоотдача системы заметно ниже. Здесь нельзя ставить радиаторы с большим количеством секций. Однако, несмотря на меньший КПД, такую схему предпочитает устанавливать в квартирах, так как она более эстетична.

Классическая версия может быть модернизирована за счет установки байпаса — отводов с трехходовым клапаном и отводов с кранами. С их помощью можно отрегулировать подачу воды на другой радиатор и отключить его при необходимости.

Двухтрубные системы

Двухтрубная система с естественной циркуляцией лучше прогревает помещение

Вариант с обраткой называется двухтрубным. Горячая вода подается к радиатору по одной трубе, а остывшая, от каждого отопительного прибора отводится по обратке. Система намного эффективнее: каждый радиатор получает почти одинаковое количество тепла. Степень нагрева можно регулировать на каждой батарее, при необходимости исключить ее из контура отопления. Большим плюсом является более простой расчет параметров трубопровода и батарей.

Выполнить как верхнее, так и нижнее подключение:

- В первом случае трубы располагаются над радиаторами.

- Во втором подающая труба расположена ниже аккумулятора. Этот вариант более эстетичен, но перепад давления слишком низкий, поэтому схема используется очень редко.

В расчетах учитывают направление отвода воды. Если оно совпадает с направлением движения горячей жидкости по проходящей схеме, то длина цикла равна.

При этом радиаторы нагреваются одинаково. Если используется тупиковая, холодная и горячая вода, они движутся в разные стороны, нагреваются те батареи, в которых цикл цикла оказывается более быстрым.

Как возникает циркуляционное давление

Для создания большей разницы между давлением горячей и холодной воды изготавливается ускорительный коллектор

Движущаяся вода в конвективном отоплении обеспечивает только разницу плотности горячей и холодной воды. При нагреве плотность теплоносителя уменьшается и повышается; при охлаждении она увеличивается и вытесняет более теплую жидкость. Чем больше разница гидростатического давления столба холодной и горячей воды, чем выше циркуляционное давление, тем лучше обогрев.

Главной задачей при организации системы является достижение максимального перепада давления.

- Обязательным элементом схемы является ускорительный коллектор или главный стояк. Это вертикальная труба, которая поднимается от теплообменника к верхней части системы.

Здесь монтируется расширительный бачок – открытая или закрытая диафрагма с воздушным клапаном для выпуска воздуха.

Здесь монтируется расширительный бачок – открытая или закрытая диафрагма с воздушным клапаном для выпуска воздуха. - Главный стояк должен иметь максимальную температуру, поэтому коллектор изолирован. Его высота не более 10 м. В идеале стояк не соприкасается с трубами обратки.

- Чтобы создать достаточный перепад давления, нужно создать большой столб холодной жидкости. Это достигается за счет установки котла в самой нижней точке системы. В частном доме устройство размещают в подвале, в квартире – в нише. Чем выше уровень батареи над котлом, тем больший напор создает холодная вода и тем активнее вытесняет горячую воду.

Для улучшения циркуляционного давления выбираются батареи с наибольшей рабочей поверхностью. Чем лучше теплоноситель передает тепло и чем холоднее вода поступает в котел, тем лучше работает отопление.

Принцип построения системы отопления с естественной циркуляцией

Основными параметрами системы отопления с естественной циркуляцией являются циркуляционное давление и гидростатическое сопротивление. Первый показатель рассчитывается следующим образом:

Первый показатель рассчитывается следующим образом:

Р = h(p0-p1) = m (кг/куб.м-кг/куб.м) = кг/кв.м = мм рт.ст. где:

- P — давление в системе ;

- h — перепад высот между центром самой нижней батареи и центром котла;

- р0 — плотность нагретой жидкости;

- р1 — плотность холодной воды.

Чем больше разница в высоте, тем выше перепад давления. Однако показатель имеет ограничение не более 3 м.

Для снижения гидравлического сопротивления на подающих трубопроводах не устанавливается запорная арматура

Рассчитать значение второго фактора — гидравлического сопротивления практически невозможно. Описывающая его модель чрезвычайно сложна и включает множество переменных. Здесь ограничимся приблизительными расчетами.

Для повышения эффективности системы соблюдайте рекомендации:

- Выбираются трубы наибольшего диаметра. При этом скорость потока несколько снижается, но сопротивление уменьшается сильнее.

- Установите как можно меньше запорных клапанов. Следите за тем, чтобы схема включала минимум поворотов.

- При нижнем подключении радиаторы должны быть оборудованы кранами Маевского для стравливания лишнего воздуха.

- Для коллектора используется металлическая труба, так как важно добиться максимального нагрева для создания перепада давления. Трубы, обслуживающие батареи, могут быть изготовлены из полипропилена.

Надлежащая теплоизоляция улучшает работу отопления. Ускорительный коллектор, подающая и обратная трубы изолируются, если они проходят через неотапливаемые помещения.

Естественная циркуляция | Инженерная библиотека

На этой странице представлена глава о естественной циркуляции из «Справочника по основам DOE: термодинамика, теплопередача и поток жидкости», DOE-HDBK-1012/3-92, Министерство энергетики США, июнь 1992 г.

Другие связанные главы из «Справочника по основам Министерства энергетики: термодинамика, теплопередача и поток жидкости» можно увидеть справа.

Естественная циркуляция — это циркуляция жидкости в трубопроводных системах или открытых бассейнах, возникающая из-за изменений плотности, вызванных разницей температур. Естественная циркуляция не требует каких-либо механических устройств для поддержания потока.

Принудительная и естественная циркуляция

В предыдущих главах, посвященных потоку жидкости, объяснялось, что всякий раз, когда жидкость течет, возникает некоторое трение, связанное с движением, которое вызывает потерю напора. Было указано, что эта потеря напора обычно компенсируется в трубопроводных системах насосами, которые работают с жидкостью, компенсируя потерю напора из-за трения. Циркуляция жидкости в системах с помощью насосов называется принудительная циркуляция .

Некоторые жидкостные системы можно спроектировать таким образом, чтобы не требовалось наличие насосов для обеспечения циркуляции. Напор, необходимый для компенсации потерь напора, создается градиентами плотности и изменениями высоты. Поток, возникающий при таких обстоятельствах, называется естественной циркуляцией .

Напор, необходимый для компенсации потерь напора, создается градиентами плотности и изменениями высоты. Поток, возникающий при таких обстоятельствах, называется естественной циркуляцией .

Термоголовка

Тепловая приводная головка — это сила, вызывающая естественную циркуляцию. Это вызвано разницей в плотности между двумя телами или областями жидкости.

Рассмотрим два равных объема жидкости одного и того же типа. Если два объема имеют разную температуру, то объем с более высокой температурой также будет иметь меньшую плотность и, следовательно, меньшую массу. Поскольку объем при более высокой температуре будет иметь меньшую массу, на него также будет действовать меньшая сила тяжести. Эта разница в силе тяжести, действующей на жидкость, приводит к тому, что более горячая жидкость поднимается, а более холодная опускается.

Этот эффект наблюдается во многих местах. Одним из примеров этого является воздушный шар. Сила, заставляющая воздушный шар подниматься, является результатом разницы в плотности между горячим воздухом внутри воздушного шара и более холодным воздухом, окружающим его.

Тепло, добавленное к воздуху в воздушном шаре, добавляет энергию молекулам воздуха. Движение молекул воздуха увеличивается, и молекулы воздуха занимают больше места. Молекулы воздуха внутри воздушного шара занимают больше места, чем такое же количество молекул воздуха снаружи воздушного шара. Это означает, что горячий воздух менее плотный и легче, чем окружающий воздух. Поскольку воздух в воздушном шаре менее плотный, гравитация оказывает на него меньшее влияние. В результате воздушный шар весит меньше окружающего воздуха. Гравитация втягивает более холодный воздух вниз в пространство, занимаемое воздушным шаром. Нисходящее движение более холодного воздуха выталкивает воздушный шар из ранее занятого пространства, и воздушный шар поднимается.

Условия, необходимые для естественной циркуляции

Естественная циркуляция будет происходить только при наличии правильных условий. Даже после того, как естественная циркуляция началась, устранение любого из этих условий приведет к остановке естественной циркуляции. Условия естественной циркуляции следующие.

Условия естественной циркуляции следующие.

- Существует разница температур (существуют источник тепла и радиатор).

- Источник тепла находится на более низкой высоте, чем радиатор.

- Жидкости должны соприкасаться друг с другом.

Должно быть два тела жидкости с разными температурами. Это также может быть одно тело жидкости с участками разной температуры. Разница в температуре необходима, чтобы вызвать разницу в плотности жидкости. Разница в плотности является движущей силой естественного циркуляционного потока.

Для продолжения естественной циркуляции необходимо поддерживать разницу температур. Добавление тепла от источника тепла должно иметь место в области высоких температур. В области низких температур должен существовать непрерывный отвод тепла радиатором. В противном случае температуры со временем выровнялись бы, и дальнейшей циркуляции не произошло бы.

Источник тепла должен находиться на более низкой высоте, чем радиатор. Как показано на примере воздушного шара, более теплая жидкость менее плотная и будет стремиться вверх, а более холодная жидкость более плотная и будет стремиться опуститься. Чтобы воспользоваться преимуществами естественного движения теплых и холодных жидкостей, источник тепла и радиатор должны находиться на соответствующей высоте.

Как показано на примере воздушного шара, более теплая жидкость менее плотная и будет стремиться вверх, а более холодная жидкость более плотная и будет стремиться опуститься. Чтобы воспользоваться преимуществами естественного движения теплых и холодных жидкостей, источник тепла и радиатор должны находиться на соответствующей высоте.

Две области должны находиться в контакте, чтобы поток между областями был возможен. Если путь потока затруднен или заблокирован, то естественная циркуляция невозможна.

Пример охлаждения с естественной циркуляцией

Естественная циркуляция часто является основным средством охлаждения реакторов бассейнового типа и облученных тепловыделяющих сборок, хранящихся в бассейнах с водой после извлечения из реактора. Источником тепла является ТВС. Радиатор – это основная часть воды в бассейне.

Вода в нижней части топливной сборки поглощает энергию, вырабатываемую сборкой. Температура воды увеличивается, а плотность уменьшается. Гравитация втягивает более холодную (более плотную) воду в нижнюю часть сборки, вытесняя более теплую воду. Более теплая (более легкая) вода вынуждена уступить свое место более холодной (более тяжелой) воде. Более теплая (более легкая) вода поднимается выше в узле. По мере того, как вода проходит по всей длине сборки, она поглощает больше энергии. Вода становится все легче и легче, постоянно вытесняемая вверх более плотной водой, движущейся под ней. В свою очередь, более холодная вода поглощает энергию сборки и также вынуждена подниматься по мере продолжения естественного циркуляционного потока. Вода, выходящая из верхней части топливной сборки, отдает свою энергию, смешиваясь с основной массой воды в бассейне. Основная часть воды в бассейне обычно охлаждается за счет циркуляции через теплообменники в отдельном процессе.

Более теплая (более легкая) вода вынуждена уступить свое место более холодной (более тяжелой) воде. Более теплая (более легкая) вода поднимается выше в узле. По мере того, как вода проходит по всей длине сборки, она поглощает больше энергии. Вода становится все легче и легче, постоянно вытесняемая вверх более плотной водой, движущейся под ней. В свою очередь, более холодная вода поглощает энергию сборки и также вынуждена подниматься по мере продолжения естественного циркуляционного потока. Вода, выходящая из верхней части топливной сборки, отдает свою энергию, смешиваясь с основной массой воды в бассейне. Основная часть воды в бассейне обычно охлаждается за счет циркуляции через теплообменники в отдельном процессе.

Скорость потока и разница температур

Тепловой напор, который вызывает естественную циркуляцию, возникает из-за изменения плотности, вызванного разницей температур. Как правило, чем больше разница температур между горячей и холодной областями жидкости, тем больше тепловой напор и результирующая скорость потока. Однако рекомендуется держать горячую жидкость переохлажденной, чтобы предотвратить изменение фазы. В двухфазном потоке возможна естественная циркуляция, но поддерживать поток обычно сложнее.

Однако рекомендуется держать горячую жидкость переохлажденной, чтобы предотвратить изменение фазы. В двухфазном потоке возможна естественная циркуляция, но поддерживать поток обычно сложнее.

Для индикации или проверки наличия естественной циркуляции можно использовать различные параметры. Это зависит от типа растения. Например, для реактора с водой под давлением (PWR) выбранные параметры системы теплоносителя реактора (RCS), которые будут использоваться, следующие.

- RCS ΔT (T Горячий − T Холодный ) должен составлять 25-80% от значения полной мощности и либо быть постоянным, либо медленно уменьшаться. Это указывает на то, что остаточное тепло отводится из системы с достаточной скоростью для поддержания или снижения температуры ядра.

- Температуры горячих и холодных участков RCS должны быть постоянными или медленно снижаться. Опять же, это указывает на то, что тепло отводится, а нагрузка остаточного тепла снижается, как и ожидалось.

- Давление пара в парогенераторе (давление на вторичной стороне) должно соответствовать температуре RCS. Это подтверждает, что парогенератор отводит тепло от хладагента RCS.

Если естественная циркуляция для PWR осуществляется или неизбежна, можно выполнить несколько действий, чтобы обеспечить или улучшить возможности охлаждения активной зоны. Во-первых, уровень компенсатора давления может поддерживаться выше 50%. Во-вторых, поддерживайте переохлаждение RCS на 15°F или выше.

Оба этих действия помогут предотвратить образование паровых/паровых карманов в СТР, где они будут ограничивать поток СТР. В-третьих, поддерживайте уровень воды в парогенераторе на уровне ≥ нормального диапазона. Это обеспечивает адекватный теплоотвод для обеспечения достаточного отвода тепла для предотвращения закипания RCS.

КОНТУРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ, ТЕРМОСИФОНЫ

Контуры с естественной циркуляцией (термосифоны) представляют собой проточные системы, нагреваемые снизу и охлаждаемые сверху, так что радиатор находится выше источника тепла. Эта конкретная конфигурация создает градиент плотности, который создает движущую силу. Термосифоны появляются в геофизических и геотермальных системах и используются во многих приложениях в различных системах преобразования энергии, таких как солнечные нагревательные устройства, абсорбционные холодильники, ребойлеры в химической промышленности и охлаждение различных двигателей. Одним из наиболее важных применений термосифонов является аварийное охлаждение активной зоны ядерных реакторов. Эта тема вызвала больший интерес после восстановления реактора после Three Mile Island (TMI) авария в 1979 году, когда было продемонстрировано, что естественная циркуляция является единственным эффективным способом отвода остаточного тепла.

Эта конкретная конфигурация создает градиент плотности, который создает движущую силу. Термосифоны появляются в геофизических и геотермальных системах и используются во многих приложениях в различных системах преобразования энергии, таких как солнечные нагревательные устройства, абсорбционные холодильники, ребойлеры в химической промышленности и охлаждение различных двигателей. Одним из наиболее важных применений термосифонов является аварийное охлаждение активной зоны ядерных реакторов. Эта тема вызвала больший интерес после восстановления реактора после Three Mile Island (TMI) авария в 1979 году, когда было продемонстрировано, что естественная циркуляция является единственным эффективным способом отвода остаточного тепла.

Естественные циркуляционные потоки часто делят на однофазные и двухфазные. Обзоры термосифонов написаны Звириным (1981) и Грейфом (1988). Краткое изложение последних достижений представлено в D’Auria and Vigni (1990) и Knaani and Zvirin (1993).

Теоретические методы были разработаны для моделирования различных петель, получения законов масштабирования для экспериментов и объяснения физических явлений, включая характеристики устойчивости. Математические модели основаны на связанных уравнениях сохранения, делающих задачу нелинейной. Уравнение неразрывности в одномерных моделях дает результат, согласно которому скорость v является функцией только времени (и неизвестной константой для устойчивого состояния). Распределение температуры T получается через v путем решения уравнения энергии. Для участков с двухфазной петлей получают качество x, а для двойных диффузионных петель соленость S определяют из уравнения диффузии. Уравнение импульса интегрируется по замкнутому контуру, что дает v . Для простых контуров существуют аналитические решения. Численные методы нужны для более сложных и для переходных расчетов. Признаки устойчивости получены линейным анализом устойчивости, а также методами конечных амплитуд; численные решения используются для обоих. (См. также Нестабильность, двухфазность.)

(См. также Нестабильность, двухфазность.)

Данные о естественной циркуляции имеются в литературе для всего диапазона масштабов, от крупных рабочих систем до лабораторных экспериментов. К первым относятся ядерные реакторы (например, послеаварийный TMI и многие другие испытания), солнечные энергетические системы и ребойлеры. Последние обычно представляют собой простые геометрические циклы для изучения различных явлений и проверки компьютерных кодов.

Экспериментальные и теоретические исследования дали информацию, необходимую для понимания, прогнозирования и моделирования поведения термосифонов. Взаимодействие участвующих физических сил сложное и нелинейное; гравитация, трение и инерция зависят от характеристик тепло- и массопереноса. Это приводит к ряду интересных особенностей конвективных течений.

Как правило, стационарные петлевые потоки (SF) устанавливаются для определенного диапазона чисел Рэлея, Ra, выше некоторых пороговых значений и ниже критических пределов нестабильности. Эти потоки могут быть достигнуты либо из возмущения состояния покоя (проводящего раствора), либо путем выбега из вынужденного потока. Для двухфазных термосифонов кривая зависимости расхода от запаса контура имеет локальный максимум. Переходные процессы, приводящие к SF, могут быть монотонными или колебательными. Для диапазона Ra ФС неустойчивы (нарастающие колебания). Это может привести к бифуркации (множественным SF), длительному периодическому течению и хаотическому поведению. Эти явления наблюдались также в системах с параллельными контурами и термосифонами со сквозными потоками.

Эти потоки могут быть достигнуты либо из возмущения состояния покоя (проводящего раствора), либо путем выбега из вынужденного потока. Для двухфазных термосифонов кривая зависимости расхода от запаса контура имеет локальный максимум. Переходные процессы, приводящие к SF, могут быть монотонными или колебательными. Для диапазона Ra ФС неустойчивы (нарастающие колебания). Это может привести к бифуркации (множественным SF), длительному периодическому течению и хаотическому поведению. Эти явления наблюдались также в системах с параллельными контурами и термосифонами со сквозными потоками.

Наконец, до сих пор не существует общего набора корреляций теплообмена и трения для контуров естественной циркуляции, и в теоретических и численных исследованиях часто используются корреляции принудительного течения с некоторой потерей точности. Другие аппроксимации также были сделаны в случаях отсутствия более точной информации, например, линейные профили объемного содержания.

ССЫЛКИ

D’Auria, F. and Vigni, P., (Eds.) (1990) Proc. Семинар Евротем №. 16: Естественная циркуляция в промышленности, Пиза, Италия.

and Vigni, P., (Eds.) (1990) Proc. Семинар Евротем №. 16: Естественная циркуляция в промышленности, Пиза, Италия.

Грайф, Р. (1988) Петли естественной циркуляции. Дж. Теплообмен . Том. 110, 1243–1258.

Кнаани А. и Звирин Ю. (1993) Бифуркационные явления в двухфазных контурах естественной циркуляции. Междунар. J. Многофазный поток. Том. 19, 1129–1151 DOI: 10.1016/0301-9322(93)-5.

Звирин Ю. (1981) Обзор контуров естественной циркуляции в реакторах с водой под давлением и других системах. Нукл. инж. & Des. , Том. 67, 203–225. DOI: 10.1016/0029-5493(82)

-XСсылки

- Д’Аурия, Ф. и Виньи, П., (ред.) (1990) Proc. Семинар Евротем №. 16: Естественная циркуляция в промышленности, Пиза, Италия.

- Грейф, Р. (1988) Петли естественной циркуляции. Дж. Теплообмен . Том. 110, 1243–1258 гг.

- Кнаани, А. и Звирин, Ю. (1993) Явления бифуркации в двухфазных петлях естественной циркуляции. Междунар.

Жидкость прогревается до нужной температуры в котле и поднимается в подающий трубопровод и стояки, благодаря расширению.

Жидкость прогревается до нужной температуры в котле и поднимается в подающий трубопровод и стояки, благодаря расширению.

Обязательным условием является пьезорозжиг, иначе запустить устройство без электричества будет невозможно.

Обязательным условием является пьезорозжиг, иначе запустить устройство без электричества будет невозможно.

При этом радиаторы нагреваются одинаково. Если используется тупиковая, холодная и горячая вода, они движутся в разные стороны, нагреваются те батареи, в которых цикл цикла оказывается более быстрым.

При этом радиаторы нагреваются одинаково. Если используется тупиковая, холодная и горячая вода, они движутся в разные стороны, нагреваются те батареи, в которых цикл цикла оказывается более быстрым. Здесь монтируется расширительный бачок – открытая или закрытая диафрагма с воздушным клапаном для выпуска воздуха.

Здесь монтируется расширительный бачок – открытая или закрытая диафрагма с воздушным клапаном для выпуска воздуха.